4. ЗЕРНО И РАСТЕНИЕ

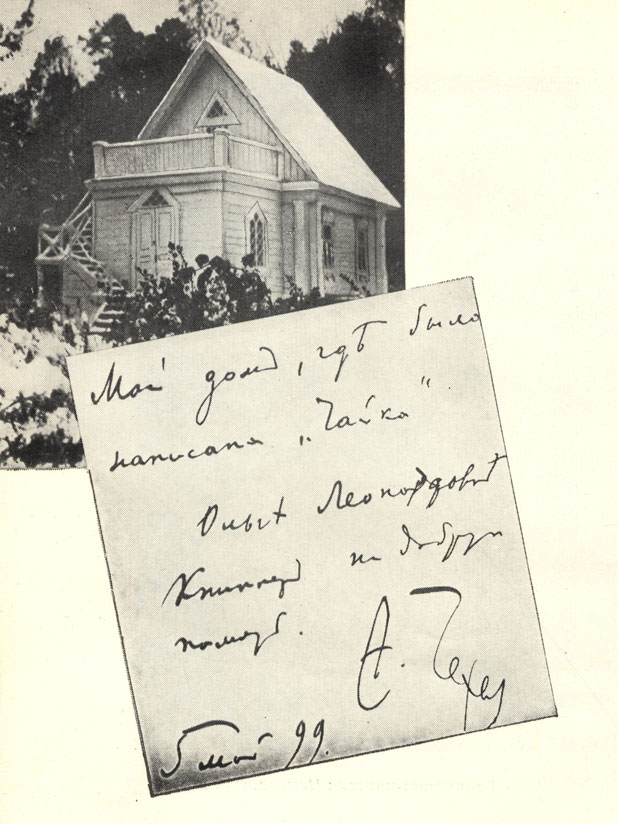

Флигель и дарственная надпись (4-а)

Можно сказать, что черновая запись к «Скрипке Ротшильда» - зерно будущего рассказа. В наброске («У гробовщика умирает жена...») уже предвосхищены мотивы, которые войдут в окончательный текст: смерть жены Якова, ее «мерка», снятая еще при жизни, запись расходов на гроб, воспоминание о вербе, о ребенке с белокурыми волосами.

Однако в наброске, как мы видели, все сосредоточено вокруг смерти жены гробовщика; а в рассказе центр тяжести переносится на мысли гробовщика о жизни, которая «пропала зря, ни за понюшку табаку».

Записные книжки Чехова - сад, где он медленно выращивает свои замыслы, свои многолетние растения... Садовник замыслов - звучит поэтично. Но - не совсем точно.

Из зерна пшеницы вырастает пшеница. Зерно с самого начала обречено на то, чтобы воссоздать себя, свой сорт, свои признаки. Растение, говоря сегодняшним языком, в зерне запрограммировано.

Вот почему не совсем верно называть черновую заметку зерном рассказа - между заготовкой и окончательным текстом иное соотношение. Тут из зерна пшеницы может вырасти и нечто совсем иного сорта.

Если бы все свойства творческого зерна были заготовлены - в чем же тогда заключался бы процесс образного мышления? В том лишь, что писатель развертывает скрытое, заложенное с самого начала? И мыслить образами - значит лишь реализовать заданное?

Вот одна из немногих статей о записных книжках.

Автор - И. Битюгова. Ее статья (И. Битюгова. Записные книжки - творческая лаборатория. В сб. «Великий художник». Ростов-на-Дону, Ростовское кн. изд-во, 1960.) - работа серьезная, хотя и с некоторыми неточностями в объяснении черновых записей. Нас тут интересует одно: как истолковывается соотношение замысла и произведения.

И. Битюгова приводит набросок рассказа «Ионыч». «Филимоновы талантливая семья, так говорят во всем городе. Он, чиновник, играет на сцене, поет, показывает фокусы, острит («Здравствуйте, пожалуйста»), она пишет либеральные повести, имитирует - «Я в вас влюблена... ах, увидит муж!» - это говорит она всем при муже. Мальчик в передней: умри, несчастная! В первый раз, в самом деле, все это в скучном сером городе показалось забавно и талантливо. Во второй раз - тоже. Через 3 года я пошел в 3-й раз, мальчик был уже с усами, и опять: «Я в вас влюблена... ах, увидит муж!», опять та же имитация: «умри, несчастная», и когда я уходил от Филимоновых, то мне казалось, что нет на свете более скучных и бездарных людей» (I, 85, 7).

Перед нами тот же тип записи, что и к рассказу «Скрипка Ротшильда». Не заметка-деталь, подробность, но запись сюжета, попытка схватить произведение от начала до конца. На первый взгляд, здесь уже намечены все главные мотивы «Ионыча». И. Битюгова примерно так и говорит:

«Рассказ уже почти весь конспективно написан, остается дополнить его внешними событиями.

Стройность работы над созданием произведения, примером которой может послужить рассказ «Ионыч», свидетельствует о существовании перед началом работы уже вполне сформировавшегося замысла» (стр. 215).

Дальше автор пишет, что в других случаях замысел менялся,- не замечая, что и работа над повестью «Ионыч» вовсе не была такой «стройной». Вообще выражение - «стройность работы над созданием произведения» - не слишком удачно. На деле эта работа оказывается гораздо более противоречивой, непредуказываемой, таящей неожиданности. И состоит она совсем не только в том, что художник дополняет конспект внешними событиями.

Работа писательской мысли, движение образа идет и в форме дополнений, и - сдвигов, переосмыслений, снятия одного образа другим, иногда - антиобразом. В определении «стройность работы» сглажено сопротивление материала.

Суть в том, что не только из рабочего конспекта образуется полный текст, но само «образование» осуществляется в форме преобразования ранее намеченного (В некоторых свидетельствах писателей о своей работе этот момент как будто опускается. «...В отправной точке,- говорит драматург В. Розов,- как в зернышке, кроется все, все развитие пьесы. Как в маленьком зернышке кроется и росток, и цветок, и плод, так в отправной точке кроется вся пьеса. И как бы ни мала была точка, одному вам известная, из нее будет произрастать все развитие вашей пьесы» (В. Розов. Процесс созидания (статья представляет собою запись бесед автора). «Вопросы литературы», 1968, № 8, стр. 92). Трудно, конечно, вступать в спор с писателем по поводу его собственной работы. Действительно, произведение скрыто в первоначальном «зернышке» - все дело, однако, как оно оттуда выходит, выводится. Самый процесс этот рисуется иногда более прямо и однолинейно, чем это бывает в действительности.).

Писатель стремится заметкой-конспектом объять все произведение в его предощущаемой целостности. Но первоначальная наметка еще не охватывает всего. Черновой набросок - и «зерно», и лишь исходный момент; он не может быть сразу итогово схватывающим. Окончательный текст не только воплощает, реализует задуманное, но и - в процессе осуществления - часто оспаривает заготовку.

Прочитаем еще раз набросок «Филимоновы талантливая семья...». Не пробежим глазами, не скользнем «по диагонали», а внимательно, строка за строчкой, прочтем,- чеховский текст, его записные книжки в особенности, вообще для беглого чтения не подходят. Краткость, сестра таланта, рассчитана на повышенное внимание и чуткость читателя. В сущности, краткость - это доверие. Чехов учит не только писать по-новому, но и читать.

Филимоновы - семья, которая показалась забавной, интересной на фоне «скучного серого города». После третьего визита герой уже думает, что нет на свете людей более скучных и бездарных.

Филимоновы (в повести - Туркины) своей игривой банальностью оттеняют скуку города. Они - символ и олицетворение этой серой скуки. Такова главная мысль наброска.

Но - не повести.

Посмотрим, как намечаются контуры произведения в записных книжках.

Вот одна из первых записей:

«Мальчик лакей: умри несчастная!» (I, 83, 4). Этот персонаж затем войдет в заметку-конспект (I, 85, 7),

Затем:

«Здравствуйте вам пожалуйста.

Какое вы имеете полное римское право» (I, 84, 1).

Это - из репертуара Филимонова-хозяина (в повести - Ивана Петровича Туркина).

И, наконец - та заметка-конспект, в которой схвачена «почти вся» повесть («остается дополнить внешними событиями»).

Но в действительности все приведенные заметки связаны только с одной стороной повести - в них отсутствует образ самого Ионыча. О Филимоновых рассказывает неизвестный нам герой. У него мало общего с Ионычем, разве что возмущение Филимоновыми.

С образом Ионыча связана другая группа заметок - повесть возникает на пересечении этих двух линий. В 1897 году Чехов заносит в записную книжку: «Серьезный мешковатый доктор влюбился в девушку, которая очень хорошо танцует, и, чтобы понравиться ей, стал учиться мазурке» (I, 72, 3).

Эта заметка не сближалась с образом Ионыча. Л. М. Долотова, комментирующая повесть для нового Полного собрания сочинений и писем Чехова в 30 томах, впервые обратила внимание на то, что в «мешковатом докторе» предугадываются некоторые черты доктора Дмитрия Ионыча Старцева. Напомним, что в III главе Ионыч приходит к Туркиным просить руки Екатерины Ивановны. Он является не вовремя - «Она собиралась в клуб на танцевальный вечер» (IX, 294). Потом он тоже едет в клуб - «Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который все топорщился и хотел сползти с воротничка...».

В заметке вся противоречивость, парадоксальность ситуации в том, что «серьезный мешковатый» доктор, влюбившись, «стал учиться мазурке». В повести это противоречие углубится.

Вторая заметка, связанная с Ионычем: «От кредитных бумажек пахло ворванью» (I, 76, 14) (Ср. также с заметкой о кредитных бумажках эпизод в «Степи»: Егорушка смотрит на кучу денег - «Он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи» (VII, 42). ). Эта деталь - деньги, заработанные доктором,- имеет многолетнюю историю.

В работах о Чехове не раз отмечалось, что образ Ионыча в известной мере предвосхищен образом Топоркова из повести «Цветы запоздалые» (1882). Топорков смотрит на бумажки, валяющиеся у него на столе, вспоминает свою молодость, полную труда и лишений: «Неужели только для пятирублевок и барынь он прошел ту трудовую дорогу?» (I, 468). Эти пятирублевки становятся символом его жизни, лишенной большой цели. В финале повести герой на какое-то мгновение воскресает душой, но затем опять возвращается к прежней жизни: «лечит барынь и копит пятирублевки» (I, 469).

Запись о кредитных бумажках восходит к повести, отделенной от времени работы над «Ионычем» примерно 15-ю годами. Мы уже убеждались в долговременности творческой памяти Чехова.

Эта деталь («От кредитных бумажек пахло ворванью») не просто входит в текст повести - она разворачивается в картинное описание:

«Было у него <Ионыча> еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это - по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек - желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью,- было понапихано во все карманы рублей на семьдесят» (IX, 298).

В решающую минуту разговора с Екатериной Ивановной - спустя четыре года после ее отказа, когда вдруг снова что-то вроде любви затеплилось в его душе,- в эту минуту «Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас» (IX, 301).

Деталь - «от кредитных бумажек пахло ворванью» не только уходит в прошлое, к «Цветам запоздалым», но оказывается и важной, опорной деталью в развитии сюжета повести «Ионыч», в биографии души главного героя.

И последняя запись к повести, сделанная в 1898 году, уже, очевидно, незадолго до того, как Чехов начал ее писать:

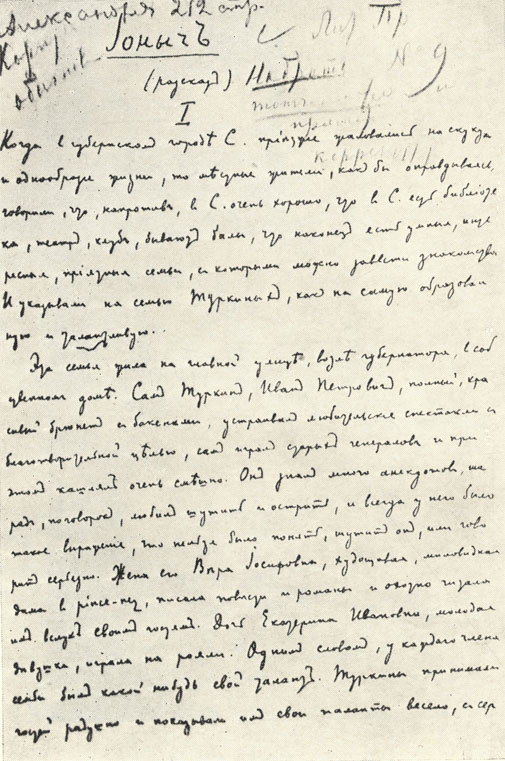

Рукопись рассказа 'Ионыч'

«Ионыч. Ожирел. По вечерам ужинает в клубе за большим столом, и когда заходит речь о Туркиных, спрашивает: - Это вы про каких Туркиных? Про тех, у которых дочь играет на фортепьянах.

Практикует в городе очень, но не бросает и земство: одолела жадность» (III, 31, 3).

Перед нами два ряда записей: один - о Филимоновых, другой - об Ионыче.

Записи первого ряда идут в одном направлении, они устойчивы и неизменны: «Умри, несчастная!», «Какое вы имеете полное римское право».

Записи второго - видоизменяются: сначала «мешковатый доктор», затем - кредитные бумажки, наконец, и вовсе «одолела жадность».

Творческая история повести «Ионыч» представляет собою не дополнение конспекта внешними событиями, но значительное смещение акцентов, перенос центра тяжести: в повести главное не Филимоновы-Туркины, а сам Ионыч (Черновые записи и окончательный текст повести сопоставляет В. В. Голубков в своей книге «Мастерство А. П. Чехова». М., Учпедгиз, стр. 105-107.).

Внутренняя логика наброска в записной книжке приблизительно такая: что же это за скучный серый город, если затейливые пошляки Филимоновы - самая талантливая семья.

В повести - иной ход развития образной мысли и другое соотношение героя и среды. Сюжет «Ионыча» - история его постепенного духовного отупения и очерствения. И вот что важно: чем больше Ионыч опускается, тем решительнее он ругает город, обывателей, среду.

Прошло четыре года после его неудачного сватовства - «Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой» (IX, 297). И вместе с этим «раздобрением» усиливается его озлобление против жителей города:

«Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти» (IX, 297-298).

Ионыч и махнул рукой на окружавших его людей, на все - кроме кредитных бумажек.

Д. Овсянико-Куликовский, один из самых вдумчивых исследователей Чехова дореволюционной поры, писал, что смысл повести «Ионыч» вовсе не сводится к пресловутому «среда заела»: «у Чехова see дело представлено, так сказать, навыворот: «герой» вовсе и не выступает на борьбу со средою, самая мысль о борьбе ему и в голову не приходит; но зато он кончает тем, что все его отношения к обществу являются непроизвольным, ненарочным выражением какого-то подобия «борьбы» с ним, или лучше, не борьбы, а только протеста, и притом такого, который никоим образом не может быть подведен под шаблонное представление о «свежем» человеке с возвышенными чувствами и благородными стремлениями, выступающем против пошлости и грубости нравов «среды» (Д. Овсянико-Куликовский. Наши писатели (Литературные очерки и характеристики). I, А. П. Чехов, «Журнал для всех», 1899, № 3, стр. 260.).

И дальше он точно определяет характер взаимоотношения героя и среды в повести:

«С одной стороны, мы сочувствуем Старцеву и готовы признать, что он имеет основания презирать обывателей города С. Но с другой стороны, мы приходим к мысли, что, вероятно, некоторые (а может быть, и многие) из тех, кого он презирает, могут быть в иных отношениях гораздо лучше его, и что он, собственно говоря, не имеет нравственного права относиться к людям с нескрываемым презрением за то только, что это люди «средние» и рутинные, что природа не наделила их таким умом, какой у него» (Там же, стр. 267.).

Чехов писал о «той сути, которая решает судьбу всякого рассказа» (XV, 265). Суть «Ионыча» в соотношении героя и среды, доктора и семьи Филимоновых-Туркиных, олицетворяющей весь город.

Мы знаем рассказы современников Чехова, где духовное и душевное отупение, очерствение героя связано с капитуляцией перед болотом обывательщины. К повести «Ионыч» такая схема неприложима. Чем больше сердят, озлобляют доктора его пациенты, собеседники, партнеры по картам, тем больше он отходит - и не только от окружающей среды, но и от самого себя, прежнего, способного любить, чувствовать, жить.

В отрывке из записной книжки («Филимоновы талантливая семья») последние слова: «Когда я уходил от Филимоновых, то мне казалось, что нет на свете более скучных и бездарных людей» - эти слова персонажа-рассказчика являются итогом, проясняющим суть семьи Филимоновых.

В повести Ионыч думает и ощущает как будто бы то же самое:

«Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу - и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы <«Умри, несчастная!»>, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город» (IX, 301-302).

Однако парадоксальность повести в том, что беспощадный приговор, который мысленно произносит Ионыч Туркиным и в их лице - всему городу, оборачивается и приговором самому себе. И порывает он не только с Катериной Ивановной, Котиком, но - с любовью, с возможностью любить. Отталкиваясь от Туркиных, он опускается гораздо ниже Туркиных. И в сущности, теряет какое бы то ни было право их судить.

Сравним заключительные слова об Ионыче и - о Туркиных.

«Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками, и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог» (IX, 302).

«Не человек» - это и есть итог Ионыча. Сходство с Пантелеймоном, как будто речь идет о какой-то особой выведенной породе, и как бы мимоходом упомянутые «прямые, точно деревянные руки», и описанный дальше, спустя несколько абзацев, странный голос Ионыча, тонкий и резкий (у него горло заплыло жиром),- все подводит к итогу: Ионыч перестал быть человеком. К концу повести он исчерпывает самого себя. И описание его кончается словами: «Вот и все, что можно сказать про него» (IX, 303).

А вот последний образ повести, посвященный семейству Туркиных.

«А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

- Прощайте пожалуйста!

И машет платком» (IX, 303).

Конечно, слова о чтении романов Веры Иосифовны: «с сердечной простотой» - сдержанно ироничны и фраза: «по-прежнему все острит» - тоже несет не простую информацию, но и скрыто насмешливую интонацию. Туркины не изменились, они все такие же претенциозно-банальные люди; но - люди. А Ионыч - не человек.

Катерина Ивановна «похварывает» - так можно сказать о человеке. А у Ионыча «горло заплыло жиром» - так естественнее сказать о каплуне, которого откармливают на убой.

Особенно богаты интонационно заключительные слова повести - об Иване Петровиче, который, расставаясь на вокзале, «утирает слезы и кричит:

- Прощайте пожалуйста! И машет платком».

Это не просто напоминание - в последний раз - о пошловатой игривости Туркина, его заезженном юморе. Он плачет, прощаясь с родными, он их любит, пусть по-своему, но он способен любить и потому неизмеримо выше Ионыча.

Вот почему прав Д. Овсянико-Куликовский, говоря о том, что обыватели города в иных отношениях могут быть лучше главного героя повести; и не права И. Битюгова, которая не увидела огромной дистанции между наброском повести и окончательным текстом.

Вернемся снова к одной из первоначальных заметок:

«Здравствуйте вам пожалуйста.

Какое вы имеете полное римское право» (I, 84, 1) - и сопоставим с последними словами повести:

«...утирает слезы и кричит:

- Прощайте пожалуйста! И машет платком».

То, что намечалось как примета пошловато-игривого остроумия, юмора напрокат, наполнилось новым смыслом, эмоционально усложнилось и обогатилось.

Растение принесло плоды, которые не были предуказаны в зерне.

Чехов сказал:

«Живые, правдивые образы создают мысль, а мысль не создает образа» (Эти слова, сказанные в беседе с Л. Авиловой, она приводит в воспоминаниях «А. П. Чехов в моей жизни». Весьма спорные по своей общей концепции, воспоминания эти дают много интересного материала по частностям. (А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., ГИХЛ, 1960, стр. 203).).

Творческая история произведения - не прямое развертывание мысли, а живое и конфликтное развитие. Оно часто происходит в форме «переосмысления замысла» и «преобразования образа».

Записные книжки помогают представить путь от заготовки к произведению, полный неожиданных поворотов, сдвигов, отходов от ранее намеченного творческого маршрута.

|

ПОИСК:

|

© APCHEKHOV.RU, 2001-2025

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'