3. ИМЕННО НЕ ТО, ЧТО НУЖНО

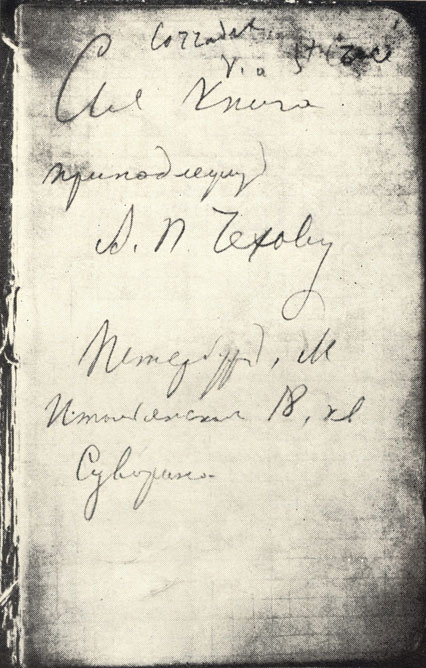

Первая записная книжка Чехова, стр. 1

Есть еще одна сторона в полуанекдотических записях об ученом и переплетчике, о литераторе-цензоре, о податном инспекторе и акцизном («живое дело»), об умершем из-за страха умереть. Это все не анекдоты-происшествия, но анекдоты-судьбы. Человек ошибается не в мелочах - в главном, в выборе жизненного пути, своего места, назначения.

Всего несколько строк или даже слов в записи - а между тем проходят годы жизни персонажа, десятилетия, перед нами вся человеческая судьба.

Обычно в анекдоте рассказывается о том, что однажды случилось с человеком. В чеховском же анекдоте - о том, что произошло со всей его жизнью. Здесь слово «анекдот» приобретает особый, как будто бы вытянутый во времени, долгопротяженный смысл.

Чеховский неанекдотичный анекдот напоминает его неводевильный водевиль.

Т. Л. Щепкина - Куперник пишет:

«Помню - раз как-то мы возвращались в усадьбу после долгой прогулки. Нас застиг дождь, и мы пережидали его в пустой риге. Чехов, держа мокрый зонтик, сказал:

- Вот бы надо написать такой водевиль: пережидают двое дождь в пустой риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются - потом дождь проходит, солнце - и вдруг он умирает от разрыва сердца!

- Бог с вами! - изумилась я.- Какой же это будет водевиль?

- А зато жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся - и вдруг - хлоп! Конец!

Конечно, он этого «водевиля» не написал» (Т.Л. Щепкина - Куперник. О Чехове. В кн.: «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., ГИХЛ. 1947, стр. 216-217. ).

Чехов действительно такого водевиля не написал, но, читая 'все, что он написал, мы не раз вспомним о ненаписанном водевиле.

Сходство между этим водевилем и чеховским анекдотом не только в том, что в обоих случаях преодолеваются жанровые рамки - жанр как бы выходит из самого себя. Слова: «и вдруг - хлоп! Конец!» - помогают уловить еще один момент, сближающий запись-анекдот с ненаписанным водевилем.

В письме к О. Л. Книппер 31 августа 1901 года Чехов признавался, что у него мысли «не разгонистые»: «едва вымолвить успел два-три слова, как и ставь уже точку» (XIX, 127).

Писатель не просто предпочитал краткость - она была у него в крови. Это не только стилевая манера, но форма самовыражения, особенность восприятия жизни. Только Чехов мог сказать о Волге, что она - «очень красива и оригинальна, но, к сожалению, природа переборщила и хорошую пьесу растянула на 12 действий...» (5 мая 1895 года, А. С. Суворину; XVI, 243).

Чеховская черновая заметка, едва начавшись, стремится к концу, как будто падает. Есть нечто общее между тем, как Чехов записывает заметку и как он воспринимает течение жизни: и там и тут обостренное ощущение надвигающегося конца.

Такое сопоставление - течение записи и течение жизни - может показаться неожиданным: сопряжением далековатых идей. Но Чехов вообще писатель парадоксальный. И критики, которые разводняли его творчество в слезливых определениях вроде «певца грусти», «поэта печали», отнимали у него то, без чего вообще нет Чехова,- парадокс.

Его краткость сродни мысли о том, что жизнь коротка. Эта многомерность чеховской краткости, связывающей литературу и жизнь в едином восприятии, и позволяет понять структуру записей: «пробегает» несколько строк и одновременно проходит, пробегает, пролетает жизнь героя.

«У купца, торгующего квасом, ярлыки с короной. Иксу досадно, обидно, он мучается от мысли, что купчина узурпировал корону; Икс жалуется, ко всем пристает, ищет возмездия и т. д., умирает от огорчения и хлопот» (I, 107, 3).

Представьте себе картину - Икс берет бутылку с квасом, видит на ярлыке корону и возмущается. Он может рассмеяться, возмутиться, может обратить на это внимание других. Вся его реакция могла бы продолжаться минуту. А тут Икс мучается, жалуется, ищет возмездия - до тех пор, пока не кончается жизнь. То, что начиналось с мелочи, пустякового факта, незаметно и неожиданно обернулось судьбой. В этом скрытый юмор заметки; человеческая жизнь, вся, истрачена на квасной «ярлык с короной».

Перед нами особая мелочь, разросшаяся, чеховская «гипермелочь».

«N. всю жизнь боролся с невежеством, изучая болезнь, изучая ее бацилл, он посвятил жизнь этой борьбе, отдал все силы, и вдруг незадолго до смерти оказалось, что эта болезнь нисколько не заразительна и совсем не опасна» (I, 116, 13).

Ничтожная бацилла и - вся жизнь. Снова мелочь фантастических размеров, гипербацилла.

«Барышню продразнили касторкой, и поэтому она не вышла замуж» (I, 124, 3).

Касторка, из-за которой не сложилась жизнь (Ср. с этим запись: «Алексей Иваныч Прохладительный или Душеспасительный. Барышня: - Я бы пошла за него, да боюсь фамилии- Прохладительная» (I, 118, 2). Одна чеховская барышня не смогла выйти замуж из-за обидной клички, а другая опасается замужества из-за смешной фамилии. В обоих случаях ничтожные обстоятельства выступают в роли основополагающих, жизнеобразующих причин.).

«N., отставной Д. С. С. [Действительный статский советник], живет в деревне, ему 66 лет. Он образован, либерален, читает, любит поспорить. От гостей слышит, что новый следователь Z. ходит в одной туфле и в одном сапоге и живет незаконно с какой-то особой. N. все время думает о Z., все все время говорит о нем, как это он-де ходит в одной туфле и живет с чужой женой; все говорит об этом, наконец, даже идет к своей жене спать (он не спит с ней уже 8 лет), волнуется и говорит об Z. Наконец его хватает удар, отнимается рука и нога - и все от волнения. Доктор. Разговор и с ним о Z. Доктор говорит, что он знаком с Z., что Z. носит уже два сапога (нога уже здорова) и женился на своей даме» (I, 138, 9).

Эта заметка, более подробная, чем другие, особенно наглядно показывает, как строятся многие записи Чехова. Возникает своеобразное равновесие: на одной чаше весов - мелочь, пустяк, ерунда вроде квасного ярлыка с короной или безопасной бациллы или, как здесь, одной туфли и одного сапога. На другой - жизнь человека.

Вся суть чеховской иронии, грустной усмешки в том, что два неравновесомых явления уравновешиваются. Жизнь сводится к ерунде, к «рениксе».

Сведение к ерунде подчеркивается контрастным совпадением: у следователя больная нога, поэтому он носит одну туфлю и один сапог; а у N., которого от волнения хватает удар, отнимается нога. У одного просто нога больная, всего-навсего, а у другого из-за этой ноги нога отнимается. Один незаконно живет с какой-то особой, а другой от волнения из-за этого идет спать к своей законной жене.

« - Отчего умер ваш дядя?

- Он вместо 15 капель Боткина, как прописал доктор, принимал 16» (I, 88, 5).

Одна лишняя капля и... жизнь дяди! Ну, что бы ему вместо 16 принимать ровно 15, как прописал доктор.

«Ах ты, мой прыщик! Сказала невеста нежно. Жених подумал, потом обиделся - разошлись» (I, 121, 17).

С одной стороны - одно маленькое, уменьшительное слово, с другой - судьба героев. «Ах ты, мой прыщик» - «разошлись». «Касторка» - «не вышла замуж». Так строятся чеховские уравнения («Жизнь сплошь состоит из грошей,- пишет Чехов,- а из грошей слагаются рубли, потом миллионы» (С. И. Шаховскому, 15 марта 1894 г., XVI, 130).).

Многие подобные записи кончаются смертью персонажа:

«Молодой человек собрал миллион марок, лит на них и застрелился» (I, 86, 3).

«Муж и жена всю жизнь следовали идее X (икс) и но ней, как по формуле, строили жизнь. И только перед смертью спросили себя: а может быть, эта идея несправедлива? <...>» (I,102,5).

«X. всю жизнь говорил и писал об испорченности прислуги и о способах, как исправить и обуздать ее, и умер, покинутый всеми, кроме своего лакея и кухарки» (I, 109, 3).

«N., жена тов. прокурора, потом члена суда, потом члена судебной палаты, человека среднего, неинтересного, очень любит мужа, любит до гробовой доски, пишет ему трогательные кроткие письма, когда узнает об его ошибках, и умирает с трогательным выражением любви. Она любила, очевидно, не мужа, а кого-то другого, высшего, прекрасного, не существующего, а на муже изливала эту любовь. Потом после ее смерти слышались в доме ее шаги» (I, 115, 8).

«Актриса, которая портила все роли, играла прескверно и так всю жизнь, до самой смерти <...>» (I, 122, 2).

Так постоянно - в заметках схватывается вся жизнь героя,- до самой смерти. Однако суть здесь вовсе не в том, что герой умирает. Сообщение о гибели персонажа каждый раз оказывается как будто сдвинутым; в центре заметки - бессмыслица жизни.

В судьбе человека, который писал об испорченности прислуги, а умер, покинутый всеми, кроме прислуги,- главное не то, что он умер; скорее, оно в соотношении жизни и смерти: смерть раскрывает бессмыслицу его жизни. То, как он умер, полностью опровергает то, что он писал всю жизнь.

Собрал миллион марок и застрелился - здесь соотношение жизни и смерти странное, почти фантастическое. Молодой человек посвятил собиранию марок всю жизнь. А потом застрелился. Выстрел не обрывает жизнь, но как бы конденсирует ее в одном акте. Если бы герой не застрелился, он мог бы собрать еще один миллион марок - но стоит ли ради этого жить?

А раз так - трагедия не в смерти. Есть нечто не менее страшное, чем смерть, например, смертельная скука жизни.

«Смерть страшна, но еще страшнее было бы сознание, что будешь жить вечно и никогда не умрешь» (I, 101, 10).

Некоторые анекдоты-судьбы кончаются не смертью героя, а - ничем.

Доктор находит у Z. порок сердца. Z. резко меняет образ жизни, не пьет, не женится. Через 11 лет оказывается, что у него совершенно здоровое сердце. «Z. рад, но вернуться к нормальной жизни уже не может, ибо ложиться с курами и тихо ходить он привык, и не говорить о болезни ему уже скучно. Только возненавидел врачей и больше ничего» (I, 93, 1).

«Инженер или врач Z. пришел к дяде редактору, увлекся, стал часто бывать, потом стал сотрудником, бросил мало-помалу свое дело; как-то идет из редакции ночью, вспомнил, схватил себя за голову - все погибло! Поседел. Потом вошло в привычку, весь поседел, обрюзг, стал издателем, почтенным, но неизвестным» (I, 119, 10).

Самое страшное не в том, что человек умирает, но в том, что идет к смерти, хватая себя за голову: «все погибло!»

На память приходит рассказ художника Н. 3. Панова - он писал портрет Чехова в августе 1903 года, уже в последние месяцы жизни писателя:

«Вот Мечников,- говорю я (конечно, невпопад, касаясь больного места),- изыскивает способы продления человеческой жизни...

- Не нужно! Нужен другой Мечников, который помог бы сделать обыкновенную жизнь здоровой и красивой» (Н. Панов. Сеанс. «Живописное обозрение», 1904, 10 августа, № 40. Ср. письмо Чехова А. С. Суворину 8 сентября 1891 г.: «Напишите пьесу: старый химик изобрел эликсир бессмертия - 15 капель на прием и будешь жить вечно; но химик разбил склянку с эликсиром из страха, что будут вечно жить такие стервецы, как он сам и его жена» (XV, 240)ю)ю

Две группы чеховских записей - кончающихся словами «и умер» и словами «и больше ничего» - не противостоят друг другу; более того - они принципиально однотипны. Именно потому, что смерть только подчеркивает бессмысленность той жизни, которую вел персонаж, жизни, посвященной «не тому».

Может ли «и умер» соотноситься с «больше ничего»? У Чехова - может и соотносится, одно переходит в другое.

Среди черновых записей к пьесе «Три сестры» находим: «Кулыгин, узнав, что Маша отравилась, прежде всего боится, как бы не узнали в гимназии» (XII, 307, лист 13, № 16. См. также слова Маши: «Я отравилась», там же, № 10).

Вместо этого трагического варианта, покушения на самоубийство, Чехов пишет сцену, где героиня уже не думает о самоубийстве - она обречена на прежнюю жизнь как на смерть.

«Маша. У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том... Кот зеленый... дуб зеленый... Я путаю... (Пьет воду) Неудачная жизнь... ничего мне теперь не нужно... Я сейчас успокоюсь... Все равно...» (XI, 300-301).

Вместо «Я отравилась» - «Ничего мне теперь не нужно».

В пьесе «Леший» Войницкий, прообраз дяди Вани из одноименной пьесы, в отчаянье, почти в беспамятстве восклицает: «Пропала жизнь», кричит Серебрякову: «Будешь ты меня помнить» (XI, 414) и уходит - чтобы уже никогда больше не вернуться. Он кончает жизнь самоубийством.

В «Дяде Ване» Войницкий с теми же словами о пропавшей жизни, с той же угрозой уходит - чтобы затем не себя убить, а бессмысленно стрелять в профессора Серебрякова (XI, 230) (Подробнее в нашей статье «Рождение сюжета» (сб. «Чеховские чтения в Ялте. 1971». М., «Книга», 1973))

Для Чехова пропавшая жизнь - не оборванная, не убитая, но бессмысленно, нелепо, зря прожитая до конца. И трагедия для него не в гибели, утратах, потрясениях, но - в каждой капле будничной реки жизни.

«Ему не нужны были ни драматические восклицания, ни убийства, ни восторги, - пишет Т. Л. Щепкина - Куперник о Чехове, - но он как бы пояснял слова забытого старого поэта К. Случевского:

И капля вод полна трагедий, И неизбежностей полна...» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., ГИХЛ, 1947, стр. 228.).

Не вглядываясь в отдельные капли, в их природу и состав, трудно получить представление о всей реке творчества Чехова.

Вот первая запись к рассказу «Скрипка Ротшильда»: «Гроб для Ольги. У гробовщика умирает жена, он делает гроб. Она умрет дня через три, но он спешит с гробом, потому что завтра и в следующие дни праздник, напр. Пасха. На 3-ий день она все-таки не умерла; приходят покупать гроб. Он, находясь в неизвестности, продает; она умирает. Он бранит ее, когда ее соборуют. Когда она умирает, он записывает гроб в расход. С живой жены снял мерку. Она: помнишь, 30 лет назад у нас родился ребеночек с белокурыми волосиками? Мы сидели на речке. После ее смерти, он прошел на речку, за 30 лет верба значительно выросла» (II, 12, 4).

Здесь все сосредоточено вокруг смерти жены гробовщика («Гроб... умирает... гроб... умрет... с гробом... не умерла... гроб... умирает... соборуют... умирает... гроб»).

В рассказе «Скрипка Ротшильда» (1894) центр тяжести переносится со смерти жены на размышления гробовщика:

«...Жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад - там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно» (VIII, 342).

«Именно не то, что нужно» - эти слова точно ориентируют каждого, кто читает Чехова: не просто «не то», но именно как раз самое «не то», диаметрально противоположное тому, что человеку надо, о чем он мечтал, к чему стремился.

Движение чеховской мысли от записи - к рассказу «Скрипка Ротшильда» идет в том же направлении, в каком развертывалась судьба Маши в «Трех сестрах», Войницкого сначала в пьесе «Леший», затем - «дяди Вани».

Думая о «пропащей, убыточной жизни», гробовщик Яков в последний раз играет на скрипке, прижимая ее к груди, и слезы текут у него по щекам. Чем упорнее он думает, тем печальней поет скрипка. Потом он, умирая, отдает скрипку бедняку Ротшильду (у Чехова Ротшильд должен быть нищим); и вместе со скрипкой передается мелодия, скорбная, как мысли Якова о жизни, прожитой зря.

Так кончается «Скрипка Ротшильда». Впрочем, в рассказе все строже, суше, суровее, а о мелодии, завещанной Яковом, в заключительной фразе говорится: «И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе на перерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз» (VIII, 344).

Вслушиваясь в эту унылую мелодию «Скрипки Ротшильда», мы вспоминаем о многих героях Чехова - и о персонажах записных книжек, получавших всю жизнь «именно не то, что нужно», и кончавших либо нелепой смертью, либо столь же нелепым - «и больше ничего».

|

ПОИСК:

|

© APCHEKHOV.RU, 2001-2025

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'