6. СУТЬ И ПОДРОБНОСТИ

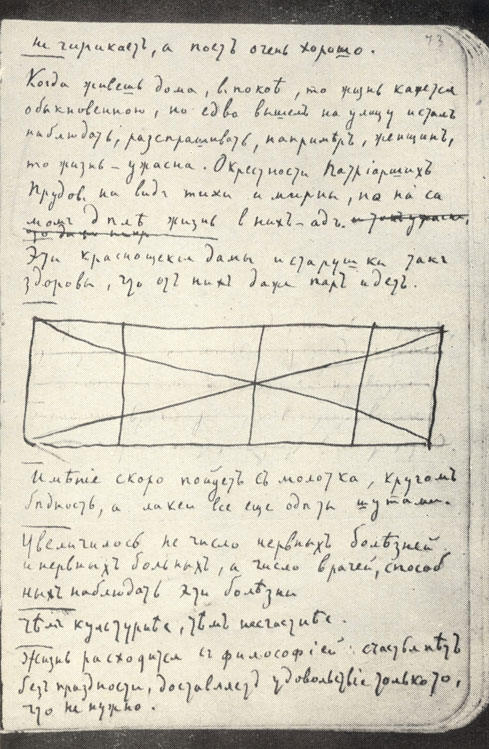

Первая записная книжка, стр. 73

Чехов писал Е. М. Шавровой по поводу ее произведений: они - «простите, до такой степени выветрились в моей памяти, что я помню только остовы рассказа, но совсем не помню подробностей и той сути, которая решает судьбу всякого рассказа» (19 ноября 1891 года; XV, 265).

Суть рассказа здесь упомянута вместе с подробностями. Без них - один голый остов.

Целостность художественного произведения - суть, раскрытая в подробностях. Не проиллюстрированная, не показанная на единичном факте. Не то чтобы писатель задался готовой мыслью и - за примерами ходить недалеко - продемонстрировал для наглядности на конкретном материале.

Художник мыслит образами, а не примерами, не иллюстрациями и не наглядными пособиями.

Вот еще одно письмо Чехова Е. М. Шавровой, спустя пять лет, опять по поводу ее рассказа:

«Это хорошая, милая, умная вещь. Но, по своему обыкновению, действие Вы ведете несколько вяло, оттого рассказ местами кажется тоже вялым. Представьте себе большой пруд, из которого вода вытекает очень тонкой струйкой, так что движение воды не заметно для глаза; представьте на поверхности пруда разные подробности - щепки, доски, пустые бочки, листья, все это, благодаря слабому движению воды, кажется неподвижным и нагромоздилось у устья ручья. То же самое и в Вашем рассказе: мало движения и масса подробностей, которые громоздятся» (26 ноября 1896 года, XVI, 395).

Чеховское сравнение образно раскрывает неразрывную взаимосвязь сути и подробностей в художественном произведении. «Разные подробности» отражают общее «движение воды»: если оно замедляется, останавливается - они начинают «громоздиться».

Может показаться: естественно и общеизвестно - содержание и форма едины, в каждой поэтической частности, как в капле воды и т. п.

Все так, но иногда вопрос начинается не с неясности, а, наоборот, с очевидной ясности. Не будем бояться прописей. В конце концов то, что истина прописная, еще не лишает ее истинности. Все дело, очевидно, в том, чтобы видеть в ней не венец премудрости, но отправной пункт.

Последуем за Чеховым, за его картинным описанием: произведение - протекающий пруд, на поверхности «разные подробности». Они не должны беспорядочно скапливаться, они не сами по себе. Это не груда обломков. Позднее Чехов возвратится к этой мысли (Спустя год он напишет Л. А. Авиловой: «...Один рассказ совсем исчезает под массой пейзажных обломков, которые грудой навалены на всем протяжении от начала рассказа до (почти) его середины» (3 ноября 1897 г., XVII, 168).).

Деталь - не только частное проявление характерного. Она - носитель движения в рассказе. Не просто «как в капле воды», но - движущейся воды.

То, что Котик из повести «Ионыч» играет «на фортепьянах»,- черта ее характера. Но, как мы помним, с этой подробностью связывается весь сюжет повести, взаимоотношения героини с Ионычем, вплоть до его заключительной фразы: «Это вы про каких Туркиных? Про тех, у которых дочь играет на фортепьянах?» (III, 31, 3).

Подробность возникает в черновой заметке не как статическая деталь, но - движущаяся. Не только примета образа, но и момент его движения.

В центре внимания многих современных исследователей - художественное произведение как система, поэтическая структура. Порой эти понятия выглядят не как термины, а как признак хорошего тона. Можно, однако, назвать основательные работы, где авторы дотошно, старательно, скрупулезно изучают текст как структурное целое. Беда некоторых из таких работ в том, что произведение рассматривается как нечто неподвижное. Протекающий «пруд» кажется застывшим, как будто замерзшим. Что-то вроде катка, на котором раскатываются, выписывая сложные пируэты, авторы.

И деталь соотносится с неким неподвижным целым. Пользуясь словами из чеховского письма, исследователи, не видя скрытого «движения воды», фиксируют отдельные подробности - «щепки, доски, пустые бочки, листья».

Пример с игрой Котика на фортепьянах не случайный и не единичный. Деталь рождается как некая точка, за которой уже видится бегущая пунктирная линия.

Работая над повестью «Три года», Чехов записывает:

«Был счастлив только раз в жизни - под зонтиком» (I, 35, 15).

Затем, несколькими страничками ниже:

«Был только раз счастлив - под зонтиком» (I, 39, 4).

И в третий раз:

«... [Зон] Был однажды счастлив: под зонтиком» (I, 40, 3).

Чехов обдумывает повесть, сюжет, ситуации, реплики героев - как бы под мысленный аккомпанемент этой детали. Возникает она как «разовая»: «только раз счастлив», «однажды». Но за ней - многократность повторения детали, несущейся вместе с общим «протеканием» повести.

Исследователи обращали внимание на то, как проходит эта подробность - зонтик Юлии - сквозь всю повесть (П. С. Попов. Творческий генезис повести А. П. Чехова «Три года», «Чеховский сборник». М., Об-во А. П. Чехова и его эпохи, 1929, стр. 270-272; А. Белкин. Чудесный зонтик. Об искусстве художественной детали у Чехова. «Литературная газета», 1960, 26 января. В дополненном виде статья вошла в его сб. «Читая Достоевского и Чехова. Статьи и разборы». М., «Художественная литература», 1973, стр. 221-229.

О роли этой детали говорила Э. А. Полоцкая в докладе: «Три года». От романа - к повести» (Дом-музей А. П. Чехова в Москве, 25 апреля 1973 г.). См. ее статью - с тем же названием - в сб. «В творческой лаборатории Чехова». М., «Наука», 1974, стр. 29, а также статью Е. Добина «Деталь у Чехова как стержень композиции» («Вопросы литературы», 1975, № 8, стр. 138-141). Вошло в его книгу «Искусство детали, наблюдения и анализ». Л. «Советский писатель», 1975, стр. 139-143.).

Героиня забывает зонтик у Лаптевых. Алексею Лаптеву кажется, что около него, этого обыкновенного, не нового зонтика, с дешевой ручкой из простой белой кости, «даже пахнет счастьем» (VIII, 396). Не выпуская зонтик из рук, он пишет письмо другу о своей любви. Затем - возвращает зонтик Юлии, но не отдает, а просит подарить ему на память - «Он такой чудесный!» (VIII, 399). Прижимая зонтик к груди, объясняется в любви и - получает отказ.

А потом, уже в финале повести, когда герой расстается с надеждой на счастье, он говорит Юлии:

«Его <счастья > нет. Его не было никогда у меня и, должно быть, его не бывает вовсе. Впрочем, раз в жизни я был счастлив, когда сидел ночью под твоим зонтиком. Помнишь, как-то у сестры Нины ты забыла свой зонтик? - спросил он, обернувшись к жене.- Я тогда был влюблен в тебя и, помню, всю ночь просидел под этим зонтиком и испытывал блаженное состояние» (VIII, 468).

Затем Юлия будет долго смотреть на зонтик и в самом конце повести выйдет навстречу Лаптеву со «старым знакомым зонтиком» в руках и признается ему в любви.

Можно сказать, что зонтик связан с течением сюжета в повести «Три года», как игра на фортепьянах в «Ионыче».

Было ли у Чехова предощущение того, какую роль сыграет этот зонтик в повести, когда он делал первые записи? Очевидно, было - возникало уже в тот момент, когда вносились черновые заметки. Мы видели, что Чехов три раза записал о зонтике. Третью запись мы привели в сокращении. Вот ее полный текст - Лаптев разговаривает с Юлией, вернувшейся домой: «Он, взявши ее за руку: у меня такое чувство, будто жизнь наша уже кончилась и теперь начнется полужизнь, скука. Когда я узнал о болезни брата и проч. [Зон]. Был однажды счастлив: под зонтиком».

В этой третьей записи Чехов намечает канву разговора Алексея Лаптева и Юлии. Записав вначале о герое: «Был счастлив только раз в жизни - под зонтиком» (I, 35, 15), Чехов затем, возвращаясь к этой записи, все больше представляет деталь во времени, в разных ее поворотах, в течении сюжета.

Именно так разворачивались в его сознании подробности, штрихи, реплики к повести «Ионыч» - детали, протекающие во времени, выступающие как некие знаки эволюции героев.

«От кредитных бумажек пахло ворванью» (I, 76, 14) - в повести будут сначала описаны эти бумажки, добытые докторской практикой Ионыча, его главное развлечение. А потом, в решающем последнем разговоре с Котиком, она патетически воскликнет: «Какое счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье!» - он вспомнит «про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием», и огонек в его душе погаснет. (IX, 301).

Записанная в I книжке деталь слита с сюжетом. Она не только его частность, но его носитель, частица сквозного движения.

Следующая запись к «Ионычу».

«Мальчик лакей: умри, несчастная!» (I, 83, 4).

И эта деталь, возникая как «одномоментный» штрих, разрастается во времени. В одной из следующих заметок, где намечается в нескольких строках вся повесть, деталь становится «разномоментной»: «...Мальчик в передней: умри, несчастная! <...> Через 3 года я пошел в 3-й раз, мальчик был уже с усами <...> Опять та же имитация: «умри, несчастная» (I, 85, 7).

Один из самых авторитетных исследователей Чехова А. Б. Дерман, кажется, первый обратил внимание на то, как изображает автор «Ионыча» все большее преуспевание героя. Сначала сообщается, что в город Ионыч идет пешком - «своих лошадей у него не было»; затем упоминается «своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке». Спустя четыре года - уже не пара, а «тройка с бубенчиками». И - заключительное описание: «Кажется, что едет не человек, а языческий бог».

«Почти все изложение истории карьеры Старцева,- отмечает исследователь,- заменено четырьмя последовательными моментами его «способов передвижения» (А. Дерман. Творческий портрет Чехова. М., изд-во «Мир», 1929, стр. 263-264. Книгу эту сильно критиковали, в ней, действительно, немало спорного. Но сегодня, спустя десятилетия после ее выхода в свет, ясно ощущается - талантливая, остро и убежденно написанная работа о Чехове не устарела - в отличие от многих казавшихся в свое время бесспорных работ.) . Он приводит и другие примеры «замены подробных описаний - опорными точками для читательского воображения». Тем самым «Чехов достигает и эмоциональной насыщенности своих вещей (ибо в работу создания образа вовлекался читатель, из пассивного гурмана обращаясь в активного сотрудника) и предельной краткости их, которая с течением времени становилась в глазах Чехова синонимом талантливости...» (Там же, стр. 265.).

Сказано верно - об эмоциональной насыщенности произведений Чехова, об их предельной краткости и - в связи с этим - повышенной роли детали. К этому нужно добавить: все черновые записи к повести «Ионыч» показывают, что художественная деталь, рождающаяся в сознании художника, имеет особое измерение - она возникает как категория художественного времени, слита с развитием сюжета.

Вначале мы говорили о чеховской записи - она как удар, укол, мгновенный очерк. Теперь мы видим, что вместе с ней включается движение будущего рассказа, повести, пьесы.

Писатель мыслит образами, это значит - движущимися образами, в них и осуществляется общее движение поэтического времени, эволюция героев, сдвиги и повороты в их взаимоотношениях, в духовной и душевной жизни.

Общеписательские черты получают у Чехова особое преломление. Одна из особенностей его художественного мышления, глубокая, коренная, если можно так сказать, исконно чеховская: он отказывается от богатства, «громождения» деталей, и это как бы компенсируется тем, что одна и та же деталь, развиваясь, предстает перед читателем в разных поворотах. Толстовский принцип: богатство деталей; чеховский - богатство детали, незаметно выделенной; как будто, повторяясь, она варьируется, встречается с самой собой - изменившейся.

В повести «Попрыгунья»: сначала дается описание «миленького уголка» Ольги Ивановны - стены, оклеенные лубочными картинами, «красивая теснота» всяких безделушек. А в конце, когда умирает ее муж Дымов, знаменитость, которую она проморгала,- «Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала! прозевала!» (VIII, 75).

Сперва описываются такие же миленькие наряды, ловко перекрашенные и перешитые из старых,- «просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта» (VIII, 54). А когда заболел Дымов, которому уже не поправиться,- «без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой» (VIII, 71).

Поэтическая деталь у Чехова как будто глядится в зеркало, узнает себя и не узнает.

В «Черном монахе» Коврин спускается по крутому берегу к реке. На угрюмых соснах кое-где отсвечивают солнечные лучи. Мимо него проносится видение - монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями. Коврин заболевает, его везут к доктору, он лечится, выздоравливает и снова едет в деревню. Опять спускается к реке: «Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные, точно не узнавали его» (VIII, 287). И, умирая, он будет звать Таню, сад, парк, «сосны с мохнатыми корнями».

Эти сосны в повести - деталь пейзажа. Но ясно, что - не только. Как зеркало в «Попрыгунье», они отражают состояние героя, тот сюжет его души, который и определяет внутреннее движение повести.

В той же повести «Три года» Лаптев и Юлия входят в дом. На лестнице, с зонтиком в руках, он объясняется ей в любви. Она отказывает ему и, поднимаясь выше по ступеням, скрывается (VIII, 400). Потом она дает согласие, но их семейная жизнь отравлена сознанием, что это из-за «проклятых денег». Юлия едет из Москвы в свой родной город, входит в дом. «Идя по лестнице, Юлия вспомнила, как здесь объяснялся ей в любви Лаптев, но теперь лестница была немытая, вся в следах» (VIII, 444).

Лестница здесь тоже своего рода поэтическое зеркало - как трюмо в «Попрыгунье», как сосны в «Черном монахе».

Теперь можно уточнить то, что говорилось раньше. Деталь у Чехова отражает движение рассказа (или повести, пьесы). Но не просто отражает. Характерная форма развития чеховской художественной детали - ее повторение: столкновение с самой собой в изменившихся условиях, в новом состоянии героя.

Если сюжет, кратко говоря,- история характера, то чеховские детали - моменты этой истории, ее преломленные отражения, длящиеся во времени, поэтические зеркала и зеркальца, то исчезающие, то вновь возникающие в знакомом, но чем-то изменившемся обличий.

Однако и с таким уточнением все равно вывод о роли детали у Чехова неполон. В самом деле, он касается лишь ее соотнесенности с сюжетом. Но ведь она - не только момент сюжета, а частица того целостного и по-своему замкнутого понятия, каким является художественное произведение.

Подобно условно-метафорическому протекающему «пруду», о котором писал Чехов, произведение имеет свои очертания, свой объем и состав.

И подробность в произведении - некая точка, соотнесенная не только с пунктирной линией движения сюжета. Она находится в разных соотнесениях и прежде всего - с произведением как целым.

Деталь - точка целостности.

М. Шагинян пишет в воспоминаниях об одном концерте Рахманинова:

«Один раз, во время антракта, когда в зале стояла буря неистового восторга, и трудно было пробраться через толпу, войдя к нему в артистическую, мы увидели по лицу Рахманинова, что сам он в ужасном состоянии: закусил губу, зол, желт. Не успели мы раскрыть рот, чтобы его поздравить, как он начал жаловаться <...> Он говорит: «Разве вы не заметили, что я точку упустил? Точка у меня сползла, понимаете!» Потом он мне рассказал, что для него каждая исполненная вещь - это построение с кульминационной точкой. И надо так размерять всю массу звуков, давать глубину и силу звука в такой частоте и постепенности, чтобы эта вершинная точка, в обладание которой музыкант должен войти как бы с величайшей естественностью, хотя на самом деле она величайшее искусство, чтобы эта точка зазвучала так, как если бы упала лента на финише скачек или лопнуло стекло от удара, как освобождение от последнего материального препятствия, последнего средостения между истиной и ее выражением. Эта кульминация, в зависимости от самой вещи, может быть в конце ее и в середине, может быть громкой или тихой, но исполнитель должен уметь подойти к ней с абсолютным расчетом, абсолютной точностью, потому что если она сползет, то рассыплется все построение, вещь сделается рыхлой и клочковатой и донесет до слушателя не то, что должна донести. Рахманинов прибавил: «Это не только я, но и Шаляпин то же переживает. Один раз на его концерте публика бесновалась от восторга, а он за кулисами волосы на себе рвал, потому что точка сползла» (Мариэтта Шагинян. Воспоминания о С. В. Рахманинове. «Воспоминания о Рахманинове», т. 2. М., Музгиз, 1957, стр. 201.) .

Композитор-пианист говорит о кульминационной, вершинной точке. Но в известном смысле сказанное относится к каждой «точке» произведения: если она сползет, может рассыпаться произведение.

Мы говорили: целостность художественного произведения - суть, раскрытая в подробностях.

Точнее сказать: суть художественного произведения - это все художественное произведение от первой до последней строки.

Иначе говоря, произведение неделимо, оно не состоит из особых сущностных частей и других, малозначительных. Конечно, не все в нем равно важно, есть свой скрытый центр, кульминация. Но если перед нами художественное творение - не может быть в нем элементов, безразличных к целому или независимых от него.

К слову сказать, в наши дни не такая уж редкость - рецензии, где говорится: роман - большая удача, но есть длинноты, которые легко было бы редакторски урезать; или - поэма хороша, но такая-то глава в ней ни к чему и т. п.

Действительно, художественное произведение - как поэма Блока «Двенадцать». Ее невозможно урезать до «Одиннадцати» или расширить (для дополненного издания) до «Тринадцати».

Из всех определений поэзии, может быть, одно из самых счастливых - асеевское: «структурная почва поэзии» (См. статью Ник. Асеева «О структурной почве в поэзии» в сб. «День поэзии». М., «Московский рабочий», 1956, стр. 155- 158. Вошла в его собрание сочинений в 5-ти томах. М., «Художественная литература», т. 5, 1964, стр. 485-495.) .

Частности в произведении искусства соотнесены с целым и связаны между собой.

Художник Роберт Фальк говорил в беседе с учениками:

«Надо писать бережно и ответственно, выверяя каждый мазок по отношению ко всему холсту и ко всем цветам. Слыхали вы, как рояль настраивают? Вот так надо «настраивать» свою живопись».

Эта выверенность каждой ноты, детали, мазка произведения искусства не ощущается слушателем, читателем, зрителем. Недаром Рахманинов говорит, что музыкант должен войти в обладание вершинной точкой «как бы с величайшей естественностью, хотя на самом деле она величайшее искусство».

Определение Николая Асеева - «структурная почва поэзии»- хорошо передает это двуединство подлинного искусства: строгое, выверенное, даже рассчитанное (не в математическом, а в другом, особенном смысле), оно вместе с тем органично, как почва, где все как будто растет само собой.

Созданное рукой художника творение искусства кажется нерукотворным. Сколько ремесленников оставляли «рукотворные памятники», не творения, а изделия, выделки, поделки.

Искусству не обязательно следует повторять формы самой жизни. Но и будучи открыто условным, оно соперничает с жизнью в непосредственности, естественной «самоходности» своего поэтического бытия.

Эта черта искусства - естественность, непринудительность, кажущаяся непроизвольность - получает у Чехова особое преломление. Неуловимая особенность и обаяние чеховской детали - в ее глубокой неслучайности под видом случайности.

Иллюзия случайности - вот что такое деталь у Чехова.

И споры критиков об этой иллюзии начались с первых же лет его литературной работы. Продолжаются они и сегодня.

Одно из проявлений художественного новаторства Чехова - понятия многогранного - в том, что он изменил соотношение между сутью и подробностями, между произведением как целостностью и деталью как его частицей.

Уже Антоша Чехонте отказался от прямолинейной программности произведения, подчеркнутости главной идеи, выявленности сути. Критики - народники и либералы - были, как известно, воспитаны на патетических призывах к добру, открытой приверженности прогрессу. Это были рыцари курсива и разрядки. Антоша Чехонте - чего стоит одно только это «Антоша» - производил на них впечатление шалуна. Впрочем, выражались и покрепче - «клоун», «фигляр». А. Скабичевский уверял, что автор «Пестрых рассказов» «пишет первое, что придет в голову» (А. Скабичевский. «Пестрые рассказы» А. Чехонте. «Северный вестник», 1886, № 6, стр. 125. Чехов всю жизнь будет вспоминать эту рецензию с горечью и обидой.).

Лидер народнической критики Н. К. Михайловский увидел в произведениях молодого писателя бессмысленное нагромождение случайностей. Прочитав «Степь», он в письме к Чехову строго, укоризненно говорил о «прогулке по дороге не знамо куда и не знамо зачем» («Слово», сб. второй. М., 1914, стр. 216-217. «Распущенность и случайность» впечатлений в «Степи» отмечалась также в его статье по поводу «Скучной истории» (Н. К. Михайловский. Об отцах и детях йог. Чехове. «Русские ведомости», 1890, № 104).) . «Скучная история» более или менее удовлетворила требовательного критика, однако повесть «Палата № 6» опять не оправдала его надежд. Он сожалел, что «Скучная история» так и осталась «единственным произведением г. Чехова, которое представляет собою не ряд прекрасно ограненных бус, механически нанизанных на нитку, а цельный самородок» (Н. К. Михайловский. «Палата № 6». «Русские ведомости», 1892, № 335.).

Спор Михайловского с Чеховым был сложным, многолетним; критик, требовавший ясности, определенности и последовательности позиций художника, даже в такой прямолинейной форме, принес Чехову не один только вред. Пройдут годы, и писатель скажет: «Я глубоко уважаю Н. К. Михайловского с тех пор, как знаю его, и очень многим обязан ему» (XVIII, 368) (Хотя Чехову же принадлежат слова: «Михайловский крупный социолог и неудачный критик, он так создан, что не может понять, что такое беллетристика» (М. Л. <М. В. Лавров>. А. П. Чехов. «Туркестанские ведомости», 1910, 26 февраля).).

Многие исследователи Чехова, писавшие о заданности Михайловского, сами проявляли предвзятость к нему как критику - они судили о нем только по его ошибкам.

Сейчас нас интересует один >момент в идейно-художественном споре Михайловского и Чехова - вопрос о «случайности» чеховской детали, о россыпи подробностей, за которыми нет сути,- бусы нанизаны на нитку «механически».

«Палата № 6» привела Михайловского к выводу о «том безразличии и безучастии, с которым г. Чехов направляет свой превосходный художественный аппарат на ласточку и самоубийцу, на муху и слона, на слезы и воду...» (Там же, в рецензии на повесть Михайловский не остановится на этом выводе, с годами пересмотрит его.)

Когда приводят эти или подобные отзывы Михайловского, обычно сопровождают их не очень лестными словами о народнической узости критика. Но ведь и другие литераторы, далекие от народнического лагеря, нередко терялись перед чеховской манерой повествования, недоумевали, говорили о случайности, отрывочности, бессвязности. Дело, очевидно, не просто в узости. Менялся принцип повествования. То, что нам, живущим после Чехова, кажется художественно естественным и оправданным, в годы, когда писатель еще только утверждал себя, многих ставило в тупик.

Дмитрий Васильевич Григорович, маститый писатель, добрый наставник молодого Чехова, «благовеститель», призвавший его к серьезной работе,- прочитав «Степь», смутился.

«Все дело в исполнении и также и задаче, главное - задаче, потому что на 10 печатных листах нельзя ограничиться рисовкою лиц и картин природы,- писал он Чехову,- невольно намечается цель, обязанность сделать какой-нибудь вывод, представить картину нравов такой-то среды или угла, высказать какую-нибудь общественную мысль, развить психическую или социальную тему, коснуться какой-нибудь общественной язвы и т. д.» («Слово», сб. второй. М., 1914, стр. 209). .

В повести «Степь» Григорович не уловил вывода, определенной, последовательно проведенной и выявленной общественной мысли - не увидел «сути».

А годом раньше, в феврале 1887 года, Чехов отозвался об отрывке из романа Григоровича «Сон Карелина» - и упрекнул своего учителя именно в том, к чему тот его призывал.

Чехову не понравились авторские вторжения, характеристики лиц - они «прерывают картину она и дают впечатление объяснительных надписей, которые в садах прибиваются к деревьям учеными садовниками и портят пейзажи» (XIII, 281).

В поэтическом саде Чехова нет объяснительных надписей, плакатов со строго нацеленными указательными пальцами. Нет одной магистральной аллеи, в которую, как в главную, послушно впадали бы ручейками маленькие аллейки. Нет заданно симметричной планировки. Сад растет свободно, почти как лес - не как лес, но именно «почти как». И посетитель, привыкший к неукоснительным указателям, четким и однозначным ориентирам, очутившись впервые в этом саду, мог затеряться: куда идти и где здесь выход?

Чуть ли не столетие прошло со времени первых рецензий на Чехова. И уж казалось бы, точку зрения Скабичевского, Михайловского, других критиков о случайности чеховской детали, равноценности «мухи» и «слона» можно забыть за давностью лет.

Но и забытая, она опять возникает, в новом обличий. Другие критики снова говорят - серьезно и фундированно - о случайности детали у Чехова.

Дело, видимо, не в том, что представления живучи, а в том, что чеховская деталь сложна и обманчива.

В 1971 году в издательстве «Наука» вышла книга А. П. Чу-дакова «Поэтика Чехова». Автор серьезно занимается Чеховым, книга - итог многолетнего труда. Свою концепцию он высказывает убежденно и открыто, без хитроумных оговорок. Мнение свое старается не только не завуалировать, смягчить, но, наоборот, еще более заострить - чтобы все точки над i были поставлены.

Это особенно подкупает: мало ли приходилось читать работ, где автор играл со своей точкой зрения, как кошка с мышкой: то подбежит, то отбежит, а то и вовсе проглотит, как будто ее и не бывало. А. П. Чудаков в такие игры не играет, изъясняется четко и недвусмысленно.

Все это обязывает и о его книге отзываться столь же определенно. Нас интересует один вопрос (ему отведено в книге много места) - о природе чеховской детали, о сути и подробностях.

Как пишет А. Чудаков, всей дочеховской литературе присуща одна черта в изображении предметного мира героя: «его жилье, мебель, одежда, еда, способы обращения персонажа с этими вещами, его поведение внутри этого мира, его внешний облик, жесты и движения,- все это служит безотказным и целенаправленным средством характеристики человека» (А. Чудаков. Поэтика Чехова. М., «Наука», 1971, стр. 139.).

Мы привели одну только фразу, но уже сразу проявилась подчеркнутая жесткость определений. Слова «безотказный», «целенаправленный» более подходили бы к какому-нибудь агрегату, нежели к поэтической детали. Однако дело не в частностях - важнее разобраться в главной мысли.

У Чехова - в отличие от всех писателей до него - «детали... посторонни фабуле» (стр. 145).

Вот один из примеров, приводимых в доказательство,- цитата из рассказа «Душечка»:

«Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна.

Теперь она была уже совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки».

«Ветеринар уехал, отец умер,- рассуждает исследователь.- Все сведения существенны, все нужны для того, чтобы полнее воспроизвести одиночество Оленьки. И даже кресло отца, которое теперь валяется на чердаке, в известном смысле служит тем же целям.

И единственная подробность, вносящая некую хаотичность в стройную систему целенаправленных деталей,- сообщение о том, что кресло это - «без одной ножки»!» (стр. 143).

В этом есть своя логика - не чеховская, а именно своя. Образная картина, нарисованная писателем, четко расчленена на два разряда деталей: «целенаправленные» (безотказные) - вроде того, что ветеринар уехал, отец умер. Тот факт, что кресло валяется на чердаке, А. Чудаков тоже относит сюда. Но вот то, что у кресла одной ножки не хватает,- это вносит «хаотичность» в «стройную систему».

Попробуем стать на точку зрения исследователя. Допустим, что перед нами действительно два типа деталей - целенаправленных и случайных, вносящих хаотичность. Но любопытно: куда отнести чеховское упоминание, что кресло «запыленное»? Что это за пыль - целенаправленная или хаотическая?

Этим вопросом задаешься вовсе не «для смеху». Если так строго делить образную картину на целенаправленные и нецеленаправленные детали, поневоле возникнет сомнение: что куда относить?

Оставим вопрос о запыленном кресле открытым и перейдем к ножкам кресла.

«Гипертрофированные размеры этой подробности становятся еще яснее и необычнее, если вспомнить, что не только об этом кресле не говорилось ранее ни слова, но и о самом отце Оленьки, кроме чина и фамилии, автор не счел нужным сообщить читателю.

Неожиданная живописность этой детали, несомненно, сродни сообщению об огурце и моченом яблоке «на сукне, без тарелки» в «Палате № 6» (стр. 144).

Исследователь рассуждает по-своему вполне логично. Раз уж кресло выбросили, действительно неважно - три у него ножки или все четыре. Однако такой хозяйственный, деловитый подход явно недостаточен для того, чтобы определить - случайна или не случайна недостающая ножка кресла в произведении.

Вспоминаются беседы с Маршаком. Он часто сетовал: когда читаешь иных литературоведов и критиков, кажется, что у них руки - в варежках: мелкую деталь не ухватишь.

Впрочем, ножка кресла - деталь и не такая уж мелкая.

Перейдем теперь к столь же непонятному, хаотичному и нецеленаправленному огурцу из «Палаты № б». Чуть выше приводится цитата из этой повести - речь идет о докторе Андрее Ефимовиче Рагине.

«Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром, часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу <...> Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать <...> Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрия <больной палаты № 6>, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на листах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки» (стр. 143).

Все шло так хорошо, целенаправленно, и вдруг - на тебе: совершенно неизвестно зачем и откуда взявшаяся деталь. Набрав ее курсивом, А. Чудаков комментирует: «Какая художественная надобность вызвала к жизни эту неожиданную подробность, непомерно разрастающуюся благодаря своей живописной единственности - на общем фоне чисто логических рассуждений, фоне, лишенном до сей поры всякой картинности?»

Получается так: соленый огурец или моченое яблоко - это образно, конкретно, есть тут своя «живописная единственность». А вот то, что Андрей Ефимыч садится за стол, читает, не быстро и порывисто, как Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны,- все это почему-то оказывается «чисто «логическими рассуждениями»,

«Ведь только при сугубо умозрительном подходе,- развивает свою мысль исследователь,- может показаться, что эта деталь призвана символизировать некую черту личности героя - его неряшливость, например».

Действительно, не стал бы Чехов специально, как доктор, отмечать элемент известной антисанитарии в поведении героя.

«Дело не в том даже, что черта эта не подтверждается в дальнейшем, а в том, что эта деталь, очевидно, перерастает узко характерологические цели, что она является из некоей другой сферы и преследует цели иные, несоотносимые с теми, которыми «заряжены» остальные детали» (там же).

Нам, однако, вовсе не кажется, что деталь, многозначительно выделенная курсивом, - соленый огурец или моченое яблоко, которые лежат прямо на сукне, без тарелки,- из иной сферы; все, что было сказано до огурца и яблока, нисколько не представляется нам чисто логическим. И эта выделенная курсивом деталь очень «характерологична» по отношению к герою с его проповедью безразличия к жизненным и бытовым невзгодам, неурядицам, неудобствам.

Приведя еще несколько примеров деталей, «посторонних фабуле», случайных даже по отношению к конкретному эпизоду, А. Чудаков формулирует вывод:

«Все эти детали и подробности - одного типа. Их назначение и смысл не находятся в прямой связи с чертой характера, содержанием эпизода, развитием действия. Для таких непосредственных задач они как бы не нужны.

Имея в виду панораму произведения в целом, можно было бы сказать, что такие детали не мотивированы характером персонажа и фабулой вещи» (стр. 146).

Далее автор уточняет: не нужны не вообще, не то чтобы уж вовсе бессмысленны. Это - детали нового способа изображения: «такой способ можно определить как изображение человека и явления путем высвечивания не только существенных черт его внешнего предметного облика и окружения, но и черт случайных» (стр. 146).

Желая как можно более прочно застолбить точку зрения, А. Чудаков повторяет: «В дочеховской литературной традиции описание тяготеет к возможно большей целесообразности любой мелочи». У Чехова - тяготение «к образному полюсу - случайной, характеристичной детали, не имеющей прямого отношения к герою или сцене» (стр. 152). Пишет о «случайностном мире предметов», из которого не может быть выключен чеховский герой (стр. 163), рассказывает о «формировании случайностного принципа изображения» у Чехова (стр. 275). «Чеховское случайное,- читаем в заключительных строках книги,- не проявление характерного, как было в предшествующей литературной традиции,- это собственно случайное, имеющее самостоятельную бытийную ценность и равное право на художественное воплощение во всем остальным» (стр. 282).

Все выглядит солидно, даже внушительно - однако лишь до тех пор, пока построения исследователя не касаются живой почвы чеховского творчества. Этого соприкосновения концепция не выдерживает. То, что А. Чудаков считает «случайностным», оказывается «закономерностным».

Пользуясь словами из чеховского письма Е. М. Шавровой, разные подробности на поверхности протекающего пруда, «щепки, доски, пустые бочки, листья», находятся в гораздо более глубокой связи с общим развитием характеров и сюжета, чем это представляется автору «Поэтики Чехова».

Вспоминаются слова Вершинина из «Трех сестер»: «едва ли кто-нибудь из нас обладает достаточно правильной точкой зрения, чтобы отличать лишнее от того, что в самом деле необходимо» (XI, 588, журнальный текст).

Может быть, лучше всего сказал о том, как обманчива случайность чеховского изображения, его деталей и «мазков», Лев Толстой - в своем известном отзыве: «Смотришь, как человек будто бы без всякого разбора мажет красками, какие попадутся ему под руку, и никакого как будто отношения эти мазки между собою не имеют. Но отходишь на некоторое расстояние, посмотришь, и в общем намечается цельное впечатление...» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 98.)

Когда читаешь книгу А. Чудакова, кажется, что автор писал ее, не «отойдя на некоторое расстояние».

Решая вопрос, нужна деталь или нет, целенаправленная она или случайная, исследователь все время соотносит ее только с данным, конкретным, узко взятым эпизодом.

«Сцена с поцелуем в «Ионыче» не освобождена от «неподходящих» сопутствующих подробностей - например, от городового, который «около освещенного подъезда клуба» кричит «отвратительным голосом» на кучера: «Чего стал, ворона? Проезжай дальше» (стр. 152).

Верно - если соотносить деталь только с этим эпизодом.

Неверно - если воспринять эту же деталь как частицу структуры целостного произведения.

Вот сцена, «не освобожденная» от городового:

Ионыч провожает Екатерину Ивановну, Котика, в клуб на танцевальный вечер. Они едут в коляске. Екатерина Ивановна «вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба, и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

- Довольно,- сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городовой, около освещенного подъезда клуба, кричал отвратительным голосом на Пантелеймона <кучера>:

- Чего стал, ворона? Проезжай дальше!» (стр. 295-296). Деталь как будто действительно неподходящая.

Но попробуем прочитать эпизод не отдельно, не вырывая его из общей ткани произведения.

Мы видели, что повесть «Ионыч» строится по принципу повторяющихся и варьирующихся деталей: шуточки Ивана Петровича, игра на фортепьяно Котика, «Умри, несчастная! », экипаж, в котором ездит Ионыч. Детали эти проходят сквозь ткань произведения своеобразными пунктирными линиями.

Теперь мы подошли к другой особенности построения чеховских произведений.

Ионыч влюблен в Екатерину Ивановну. Они выходят вечером в сад. «Что вам угодно?» - спрашивает она «сухо, деловым тоном» (VIII, 292).

Дурачась, она назначает ему свидание поздно вечером на кладбище. Ионыч ходит по аллеям ночью, душа его жаждет любви, и вдруг «точно опустился занавес» - луна ушла под облака, все темнеет, Ионыч находит своих лошадей и, садясь в коляску, думает: «Ох, не надо бы полнеть!» (VIII, 294).

На другой день с утра он приходит к Туркиным делать предложение и, слушая Ивана Петровича, думает: «А приданого они дадут, должно быть, не мало» (VIII, 295).

Так все время, в каждом эпизоде - вспыхивает чувство героя и - точно опускается занавес: восторг исчезает, как луна, ушедшая под облака; его сбивают грубые, сугубо прозаические голоса жизни или собственные расчетливо-трезвые мысли; он как будто перебивает самого себя.

И в последний раз, когда он после четырехлетнего перерыва разговаривает с Котиком, «огонек все разгорался в душе»; но потом он вдруг вспоминает о грязных кредитных бумажках - «и огонек в душе погас».

В ряду этих эпизодов, построенных на контрастах, на грубом «перебивании» мечты, любви, иллюзии счастья Ионыча, находится и сцена с поцелуем в коляске и с «неподходящим» городовым.

Деталь не только сливается с движением сюжета - она все время проходит сквозь «контрастные поля», сквозь тихие разряды внутренних столкновений.

Не учитывая этой особенности структуры произведений Чехова, нельзя уловить и характерные черты детали.

В прозе Чехова, полагает А. Чудаков, присутствие подробностей «не оправдано» задачами ситуации - они не движут к результату диалог или сцену; они даже не усиливают и не ослабляют тех смыслов, которые заложены в слове героя» (стр. 153).

Оправдана деталь или не оправдана - это решается не в пределах ситуации. Для обоснования своего вывода А. Чудаков кроме примера с поцелуем в коляске и городовым приводит эпизод из повести «Учитель словесности»: «придя для решительного объяснения, герой «Учителя словесности» застает свою Манюсю с куском синей материи в руках. Объясняясь в любви, он «одною рукой держал ее за руку, а другою - за синюю материю» (стр. 152).

Не мотивированно, не оправданно, не движет к результату диалог или сцену...

Выражение, которое так часто о себе напоминает,- писатель мыслит образами - означает еще и то, что мыслит он не отдельными образами, не обособленными подробностями, но - образами как частями, частицами, частностями целостного произведения. Оно возникает как «целостность» и так в его сознании развивается ( В статье «Целостность литературного произведения» М. М. Гиршман приводит пример, взятый из книги Г. Нейгауза «Об искусстве фортепьянной игры»: «Моцарт говорит, что иногда, сочиняя в уме симфонию, он разгорается все более и более и наконец доходит до того состояния, когда ему чудится, что он слышит всю симфонию от начала до конца сразу, одновременно, в один миг! (Она лежит перед ним, как яблоко на ладони.) Он еще добавляет, что эти минуты - самые счастливые в его жизни, за которые он готов ежедневно благодарить создателя». «Очень важно здесь то,- замечает автор статьи,- что симфония - длящаяся во времени целостность - слышится вся, одновременно, в один миг, и последующий процесс ее развертывания основывается на развитии уже рожденной целостности, а не конструировании ее из многообразия отдельных деталей» («Проблемы художественной формы социалистического реализма». В двух томах, т. II. «Внутренняя логика литературного произведения и художественная форма». М., «Наука», т. И, 1971, стр. 52).).

- Изучают поэзию, а не «мотивы»,- часто повторял Корней Иванович Чуковский.

Композиторы рассказывают о Д. Д. Шостаковиче - он спросил своего ученика, почему тот так долго не завершает свой концерт. Ученик ответил: я никак не могу найти музыкальную тему вещи. Шостакович возразил:

- Пишут не тему, а вещь.

Нельзя говорить об отдельном мотиве, теме, детали, подробности, забывая о поэтическом круге целостности.

Так и в примере из «Учителя словесности». Объясняясь в любви, герой держит одной рукой Манюсю за руку, а другою - за синюю материю. Ну при чем здесь, правда, синяя материя?

Однако не будем рассуждать о синей материи в отрыве от всей словесной ткани.

В «Учителе словесности» (1889-1894) Чехов намечает принцип повествования, который характерен для «Ионыча» и многих прозаических вещей 90-х - 900-х годов (по-своему преломится он в драме): каждый эпизод, сценка строятся на контрастном столкновении душевного мира героя, влюбленного Никитина, и - грубой, пошлой действительности.

Никитину «хотелось заговорить о том, как страстно он ее <Манюсю> любит» - но вскоре они возвращаются домой, где их встречает реплика отца Манюси, старика Шелестова:

- Это хамство!.. Хамство и больше ничего. Да-с, хамство-с!» (VIII, 352).

Все время - что бы ни сделал, ни подумал, ни почувствовал герой - ему отвечает громкое, троекратное, как «ура», хамство окружающей жизни.

Никитина томит любовь, он хочет поделиться с соседом и товарищем, учителем, но тот встречает его такими скучными, занудными речами, что разговор продолжаться не может: «Хотел было я рассказать вам нечто романическое, меня касающееся, но ведь вы - география!» - говорит Никитин (VIII, 358).

Венчание Никитина и Манюси перебивается суровым голосом протоиерея: «Не ходите по церкви и не шумите...» (VIII, 363).

И самое печальное - в облике любимой Манюси все больше проглядывает унылое, прозаическое, расчетливое существо. Она не только старательно вьет семейное гнездышко, но заводит солидное хозяйство, с тремя коровами, с бесчисленными кувшинами, горшочками со сметанами, дрожит над каждым горшочком.

Читая сцены и диалоги в повести, мы все время ощущаем этот скрытый диалог любви и быта, поэзии и прозы. Так же, с удивительной последовательностью построения, дана и сцена объяснения в любви героев.

Никитин вошел в комнатку - маленькую, проходную и темную. Сюда же «вбежала Манюся в темном платье, с куском синей материи в руках, и, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице.

- Постойте...- остановил ее Никитин.- Здравствуйте, Годфруа... Позвольте...

Он запыхался, не знал, что говорить; одною рукой держал ее за руку, а другою - за синюю материю...» (VIII, 360)

Потом эта синяя материя упадет, Никитин возьмет Манюсю за другую руку, они объяснятся, будут бегать по саду, освещенному полумесяцем; а когда Никитин заговорит о своей любви с отцом Манюси, опять послышится «хамство» и сестра Манюси крикнет: «Папа, коновал пришел!»

Чеховская деталь - не только точка, проносящаяся пунктиром «во времени» произведения. Она проходит между двумя полюсами - высокого и низменного, поэтического и грубого.

«Синяя материя», с которой шмыгнула - не пробежала, не порхнула, а шмыгнула - Манюся, деталь менее всего «случайностная». Никитин держит Манюсю одной рукой за руку, другой - за синюю материю. Здесь нет аллегории, дурной символичности. Но нельзя не ощутить отблеска того двоемирия, на котором последовательно построен весь сюжет повести, вся ее образно-композиционная структура (А. С. Долинин писал о том, как «при помощи частой повторяемости какой-нибудь одной детали, приобретающей благодаря этому особую силу ударности, ставит он [Чехов] свои человеческие фигуры <...> И здесь борьба между собою двух противоположных воззрений на окружающую жизнь является для него наиболее конструктивной силой» (в ст. «Пародия ли «Татьяна Репина»?» Сб. «А. П. Чехов». Л., «Атеней», 1925, стр. 83).) .

В финале рассказа «Дама с собачкой» оказано, что Анна Сергеевна, ждавшая Гурова в «Славянском базаре», была одета «в его любимое серое платье» (IX, 371).

С точки зрения А. Чудакова можно было бы заметить: случайностно, нецеленаправленно. Почему серое, а не малиновое?

Но это «серое платье», которое так идет «красивым, серым» глазам героини, так же, как и синяя материя в «Учителе словесности»,- деталь, несущая на себе отпечаток сквозного диалога любви и пошлости, мечты и хамства. Мы уже говорили о контрасте серого платья Анны Сергеевны и - серого забора, серого солдатского сукна на полу в гостиничном номере, серой от пыли чернильницы, «серого, точно больничного, одеяла» (IX, 367).

Деталь, которую записывает Чехов, не только исходный пункт для развития мотива - с повторениями и вариациями. Подробность, иногда самая мелкая, возникает как бы на тончайшем лезвии - на грани, границе, где идет главный конфликт образных тем: любви и пошлости, человека и футляра, Ионыча влюбленного и Ионыча ожиревшего.

Вернемся снова к первым черновым наброскам повести «Ионыч». Мы помним, что в записной книжке два ряда заметок - о семействе Филимоновых (Туркиных) и о самом Ионыче.

Теперь яснее становится, что перед нами не просто два ряда заметок, но две контрастно соотнесенных, конфликтных, спорящих образных сферы. Сюжет повести и рождается в противоборстве мотивов, связанных, с одной стороны, с влюбленностью «мешковатого доктора», с другой - со средой, его окружающей и как бы в нем самом прорастающей. В этом смысле деталь: «От кредитных бумажек пахло ворванью» (I, 76, 14) - в самой середине, в гуще этого идейно-образного поединка. Конечно, можно задаться вопросом: почему именно ворванью, а не белугой? - но это будет праздный вопрос, он идет, так сказать, по линии рыбы, а не по логике художественного произведения.

Мы видели также, что рассказ «Дама с собачкой» возникал на основе разных рядов заметок - о губернском городе, Ялте, Москве, о даме с мопсом, о тайне. И здесь тоже требуется уточнение: каждая деталь к рассказу появляется на границе, где сталкиваются, с одной стороны, среда - губернская, столичная, курортная, с другой - Гуров и Анна Сергеевна с их «тайной».

Чеховская деталь - скромная, сдержанная - лишена нейтральности, она по ту или по эту сторону конфликта; или - как будто испытывает внутренний разрыв.

Запись к рассказу «Дама с собачкой»: «Кружева на панталонах, точно чешуя у ящерицы» (I, 90, 4)-это не просто меткий глаз художника.

В окончательном тексте говорится о прежних знакомствах Гурова с женщинами. Были среди них и очень красивые, холодные - «у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать; и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую» (IX, 361).

Чеховская подробность между полюсами любви и ненависти, страсти и враждебности.

И в частности, эта запись помогает почувствовать почти неуловимый образный контраст, проходящий сквозь рассказ: с одной стороны, женщины-хищницы, с кружевами, похожими на чешую. С другой - дама с собачкой, не с мопсом, а именно с собачкой, ее почти детская несмелость, угловатость; она и Гуров - точно «две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках» (IX, 372).

В первом случае - аз человеке проступает грубо звериное; во втором - даже в таких словах, как «самец и самка», нет ничего грубого, животного; они звучат невинно, с какой-то неожиданной терминологической поэтичностью.

Мы помним, что в черновой записи к рассказу уважение людей к чужой тайне противопоставлялось постоянному стремлению животных раскрыть тайну, найти гнездо (I, 79, 7). В этой записи как художественной клеточке был заложен тот контраст животного и человеческого, который с такой чеховской незаметностью, неподчеркнутостью прозвучит в рассказе.

То, что в начальной записи - первотолчок мысли, намек, развивается затем в структуру, где эта мысль почти исчезает; произведение вбирает ее в себя - и она уже в прямом виде больше не существует.

Суть и подробности: в художественном произведении ни то, ни другое не существует в химически чистом виде. Уже по одному тому, что литература - не химия. Суть произведения, его сквозной идейно-образный конфликт вызывает напряжение; деталь не только находится в этом напряженном поле - она и сама создает его.

Мыслить образами значит мыслить подробностями,- именно так, а не давать сначала якобы некий чисто логический фон, в который врывается хаотическая деталь.

Это значит, например, изображая судьбу любви Никитина в «Учителе словесности», дать его разговор с коллегой (мы упоминали о нем):

«Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился.

- Спокойной ночи! - сказал он, поднимаясь и зевая.- Хотел было я рассказать вам нечто романическое, меня касающееся, но ведь вы - география! Начнешь вам о любви, а вы сейчас: «В каком году была битва при Калке?» Ну вас к черту с вашими битвами и с Чукотскими носами!» (IX, 358).

Крах любви Никитина вырастает как могильный курган из тысяч и тысяч мелких камешков. Можно сказать, что суть этого краха - в подробностях.

Влюбленный Ионыч тоже мог бы, как Никитин, рассказать «нечто романическое». Но кому?

«Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед, и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно? <...> И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт...» (IX, 298).

Эта ситуация - влюбленный герой заговаривает со своими знакомыми - часто встречается у Чехова. Перед нами - по-разному повторяющаяся деталь: герой заговаривает и - не может найти со своей средой общего языка. В «Даме с собачкой», в журнальном тексте: «Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он <Гуров > не удержался и сказал:

- Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

- Когда?

- Этой осенью. Нельзя сказать, чтобы она была особенно красива, но впечатление она произвела на меня неотразимое. Я до сих пор еще сам не свой.

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

- Дмитрий Дмитрич!

- Что?

- А давеча вы были правы: осетрина-то была не свежая!» (IX, 607).

Эти слова, такие обычные, вдруг возмущают героя до глубины души - вся жизнь кажется ему куцей, бескрылой, бессмысленной. «Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить. А в ушах раздавались слова:

- Осетрина была не свежая!»

Здесь подробность вырастает в художественный знак всей жизни героя - «дикие нравы», «неинтересные, незаметные дни», «неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном», «ненужные дела», «какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах»,- все о чем думает Гуров, ощутивший отвращение к окружающей жизни, все это сосредоточилось, сконцентрировалось и зазвучало в словах:

«- Осетрина была не свежая!»

Готовя текст для Собрания сочинений, Чехов сократил эту сцену, а слова партнера-чиновника изменил - он говорит Дмитрию Дмитричу:

«-А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!»

Рассуждая логически, между осетриной «не свежей» и - «с душком» никакой разницы нет. Ее и не было бы, если речь шла только о ресторанном блюде. Но разница есть: «осетрина с душком» - здесь осязаемее передан самый дух художественной детали, ощущаемая за ней атмосфера жизни героя. Фраза не только отмечает «несвежесть» рыбы - в окончательном тексте она зазвучала как сугубо разговорная, живая, гурмански деловитая, почти профессиональная. Кажется, в этой фразе непосредственно заговорила окружающая Гурова среда (И то, что слова эти принадлежат самому Гурову («давеча вы были правы»), делает еще более напряженными отношения героя и среды. ).

Выражение «осетрина с душком» - своеобразная модель, по которой строятся чеховские детали. Слово «модель», сугубо современное, отдающее даже какой-то научной лихостью, не совсем в данном случае подходит - именно потому, что чеховские детали не строятся, не изготавливаются, а поэтически рождаются. Они всегда еще чем-то овеяны, за ними - атмосфера жизни. Они - как маленькие небесные тела, окруженные воздухом: «осетрина с душком»; «от кредитных бумажек пахло ворванью»; «в русских трактирах воняет чистыми скатертями» (I, 9, 3); «Ей казался ресторанный воздух отравленным табаком и дыханием мужчин...» (I, 26, 9); «Варенье. Молодая, недавно вышедшая дама варит варенье. Возле сидит maman. У дочери деспотические руки, короткие рукава. Мать обожает дочь. Священнодействуют. Чувствуется мучительство» (I, 67, 2).

Последняя запись начинается с варенья, а кончается - мучительством.

«Человек, который, судя по наружности, ничего не любит, кроме сосисек с капустой» (I, 68, 3).

Сосиски с капустой заняли место единственного увлечения в жизни.

Уже знакомая нам запись, не прямо связанная с рассказом «Дама с собачкой»:

«Чиновник носит на груди портрет губернаторши; откармливает орехами индейку и подносит ей» (I, 71, 3).

Портрет обожаемой губернаторши и откармливаемая индейка уравнены - они в одинаковой степени передают восторженную любовь чиновника.

Детали у Чехова, всегда начинаясь с малого, разрастаются: от осетрины с душком - к духу жизни, от кредитных бумажек, пахнущих ворванью,- к краху любви Ионыча, от крыжовника - к глупо прожитой жизни, от варенья - к мучительству, от сосисок с капустой - к увлечениям и привязанностям жизни.

«Кокотки в Монте-Карло, кокоточный тон; кажется и пальма кокотка, и пулярка кокотка...» (I, 85, 6).

Говорить о случайности чеховских деталей можно только не чувствуя их духа и тона, не ощущая связи «пулярки» с общим «кокоточным тоном».

«Изменившая жена - это большая холодная котлета, которой не хочется трогать, потому что ее уже [начал] держал в руках кто-то другой» (I, 105, 2).

Если бы Чехов не сделал этой записи, наверное, никогда никакой другой писатель не уподобил бы неверную жену котлете.

«Обед у гр. Орлова - Дав(ыдова). Толстые, ленивые лакеи, невкусные котлеты, чувствуется масса денег, невылазное положение, невозможность изменить порядки» (I, 115, б).

Только Чехов может так просто, естественно, незаметно перейти от «невкусных котлет» к безнадежному выводу о невозможности изменить порядки.

«Патриот: «а вы знаете, что наши русские макароны лучше, чем итальянские! Я вам докажу! Однажды в Ницце мне подали севрюги - так я чуть не зарыдал!» И сей патриот не замечал, что он патриотичен только по съедобной части» (I, 137, 4).

Когда читаешь такую заметку - все ясно, автор сам в конце сказал о сущности подобного патриотизма «по съедобной части». Но в рассказах он так не скажет - только даст герою слова о макаронах, а читатель уже сам должен ощутить, понять, почувствовать, к чему эти макароны и по какой части такой патриотизм.

Все это разные примеры, их не выстроишь в один ряд. Общее здесь лишь в том, что деталь оказывается одухотворенной, говоря словами Чехова,- «атмосферическим явлением» (I, 113, 15).

Ненавязчивая и как бы незафиксированная, чеховская деталь исполнена тихой настойчивости. Она живет долговременной жизнью в сознании автора, который обращается к неким устойчивым ситуациям, моментам, подробностям снова и снова.

В устойчивости детали, в ее прочной образной и духовной «намагниченности» - одна из разгадок того, как из этих микромиров будет возникать структура произведения.

Так, у детали «осетрина с душком» - своя многолетняя биография, она увенчивает многие и многие образные размышления писателя.

Вспомним еще раз ранний рассказ «Два письма» (1884), подписанный псевдонимом «Человек без селезенки». Герой открывает в письме к дяде «сокровенную тайну» души: он любит Машеньку Мурдашевич, любит «страстно, больше жизни!» (III, 204). Дядя прочел письмо всем соседям, самой Машеньке, ее мужу, немцу Урмахеру. Свой ответ он заключает словами: «Немец прочел и похвалил. И теперь я всем показываю твое письмо и читаю. Пиши еще! А икра у Мурдашевича очень вкусная» (III, 205).

Конечно, природа рассказа «Два письма» отлична от рассказов зрелого Чехова. Здесь все - и выразительная фамилия Машеньки, и нарочно аффектированные признания племянника- подчинено комическому эффекту. И последняя фраза насчет вкусной икры у Мурдашевича - последний удар юмориста.

Однако в контрастном столкновении - излияния племянника и ответ дяди, завершающийся «икрой у Мурдашевича»,- можно уловить далекое предвестье того, что в другой художественной системе и манере прозвучит в разговоре Гурова с партнером-чиновником.

Деталь в чеховском произведении соотнесена с данным эпизодом, с движением сюжета, с конфликтным столкновением образных тем. Структурность художественного произведения проявляется еще и в том, что линии соотнесения деталей, частного и целого, мельчайшей подробности и всего произведения,- эти линии идут во многих направлениях. Деталь - как бы на перекрестке многих и многих образно смысловых, ассоциативных линий.

Слова чиновника: «А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!» - заключают эпизод; вместе с тем - оказываются поворотным моментом в развитии внутреннего духовного сюжета Гурова. Это своеобразный пик пошлости, обыденщины, оскорбительно нечистой жизни.

Письменный стол Чехова в Ялте

А вот другой пик - красоты, чистоты, поэтичности. Гуров и Анна Сергеевна - в Ореанде. Ялта едва видна сквозь утренний туман.

«Подошел какой-то человек - должно быть, сторож,- посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

- Роса на траве,- сказала Анна Сергеевна после молчания» (IX, 363).

Протягиваются нити от первых черновых записей - к целостной структуре рассказа. Уже на раннем этапе работы сталкивались записи о пошлой среде и - о тайне. В окончательном тексте это закрепилось в контрастном столкновении двух миров, «двух жизней» героя, причем 'каждая увенчивается выразительной, одухотворенной деталью.

«Осетрине с душком» противостоят подробности - «такие таинственные и тоже красивые». Слова партнера-чиновника и слова Анны Сергеевны - «Роса на траве» прямо между собой не соотнесены. Но эти сцены - разговор Гурова с партнером по картам и с Анной Сергеевной - все же как-то связаны. И тут уже неслучайной выглядит мелкая подробность: встреча с «каким-то человеком, должно быть, сторожем» и разговор с партнером изложены в одних выражениях, что еще больше подчеркивает контраст:

«И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой».

«Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми».

«У него были две жизни»,- пишет Чехов о Гурове. Взятые в отдельности, эти слова выглядят как простое авторское сообщение. Но в контексте всего произведения они меньше всего кажутся информационными - каждая из двух жизней героя полна живых подробностей, деталей, примет. Две жизни - два образных мира, два разных «духа»: море, утренний туман, недвижные облака на вершинах гор, роса на траве; и - осетрина с душком.

Тем, кому кажется хаотичной, немотивированной деталь у Чехова, возражает он сам - словами своего письма, сказанными уже незадолго до смерти:

«...в искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает» (Б. А. Садовскому, 28 мая 1904 года, XX, 288).

|

ПОИСК:

|

© APCHEKHOV.RU, 2001-2025

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'