8. «Я НАПИШУ ЧТО-НИБУДЬ СТРАННОЕ»

Станиславский писал, работая над мизансценами чеховской «Чайки»: «Я понимаю пока только, что пьеса талантлива, интересна, но с какого конца к ней подходить - не знаю» (письмо Вл. И. Немировичу-Данченко 10 сентября 1898 года) (К. С. Станиславский. Собрание сочинений в 8-ми томах, т. 7. М., «Искусство», 1960, стр. 145.).

Вот уже три четверти века прошло с тех пор. Мы за это время еще больше прониклись убеждением, что пьеса талантлива, необычайна, «еретически-гениальна». Однако намного ли яснее стало нам - «с какого конца к ней подходить»?

Начнем с самого начала - с момента творческого зарождения пьесы. Тут обнаруживается, что и сам автор долгое время не мог к ней подойти: он твердо решил написать пьесу, но она не писалась, как будто ускользала.

С января 1894 года Чехов сообщает о своем намерении заняться пьесой, и затем каждый раз оно оказывается неосуществленным:

«В марте буду писать пьесу» (А. С. Суворину, 10 января 1894 года); «Пьесы в Крыму я не писал, хотя и намерен был, не хотелось» (ему же, 10 апреля); «Надо... пьесу писать» (ему же, 26 июня); «Пьесу можно будет написать...» (ему же, 11 июля). «Я не пишу пьесы, да и не хочется писать. Постарел и нет уже пыла. Хочется роман писать...» (В. В. Билибину, 18 января 1895 года); «Что пишу? Ничего» (ему же, 2 апреля); «Пьесы писать буду, но не скоро» (А. С. Суворину, 18 апреля); «Я напишу пьесу <...> Я напишу что-нибудь странное» (ему же, 5 мая); «Пьесу писать не хочется» (ему же, 21 августа).

И только осенью 1895 года, 21 октября, как будто удивляясь самому себе, Чехов сообщает Суворину: «... Можете себе представить, пишу пьесу, которую кончу <...>, вероятно, не раньше как в конце ноября. Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены» (XVI, 271).

Итак, чуть ли не два года повторяет Чехов, что намерен писать пьесу, и - не пишет. И затем как будто неожиданно обнаруживает, что пьеса пишется. Есть в этой неуправляемости творческого процесса и что-то истинно чеховское. Как не похож автор «Чайки» на иных современных литераторов, которые бодро, уверенно и решительно сообщают в разного рода интервью и анкетах: в конце первого квартала года кончаю роман на такую-то тему, тогда-то выезжаю в творческую командировку, чтобы написать пьесу о том-то и завершить ее к такому-то. И все у таких авторов идет по плану как по маслу, все в срок, все сходится. У Чехова вот не получалось. Может быть, потому-то он и был истинный писатель.

Обращаясь к записным книжкам Чехова, видишь, как непредуказанно, почти «нечаянно» возникала пьеса.

Во II записной книжке появляется заметка:

«De gustibus aut bene aut nihil» (II, 11, 1).

Это шутливое соединение двух латинских изречений: «De gustibus non disputandum» - «О вкусах не спорят» и - «De mortuis aut bene aut nihil» - «О мертвых или хорошо или ничего». Здесь же получается: о вкусах или хорошо или ничего.

Заметка сделана не позднее начала 1894 года (за ней идет план к рассказу «Скрипка Ротшильда» - II, 12, 4,- напечатанному в феврале этого же года). Слова о вкусах в «Чайке» произносит Шамраев. В первом действии он говорит Дорну: «Не могу с вами согласиться. Впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil» (XI, 150).

Значит, перед нами один из первых набросков к «Чайке»? Но как раз в это время, даже чуть позже, 16 февраля 1894 года, Чехов писал Суворину (мы приводили письмо в другой связи):

«Я хочу вывести в пьесе господина, который постоянно ссылается на Гейне и Людвига Берне. Женщинам, которые его любят, он говорит, как Инсаров в «Накануне»: «Так здравствуй, жена моя перед богом и людьми!» Оставаясь на сцене solo или с женщиной, он ломается, корчит из себя Лассаля, будущего президента республики; около же мужчин он молчит с таинственным видом и, при малейших столкновениях с ними, делается у него истерика...» (XVI, 123). И позже, 22 июня 1894 года, Чехов скажет в письме Суворину: «С 16 июля сажусь писать пьесу, содержание которой я рассказывал Вам. Не знаю, что выйдет» (XVI, 152) (Любопытно, что мысль о пьесе, где будет упоминаться Людвиг Берне, занимает Чехова уже в 1892 г.: «Когда буду писать пьесу, мне понадобится Берне. Где его можно достать?» (XV, 359). Таким образом, писатель начинает обдумывать пьесу, которая после многих изменений станет «Чайкой», еще раньше - не с 1894 г., а с 1892-го.).

Слова «De gustibus...» войдут в текст к «Чайки». Но в тот момент, когда они записывались, у автора еще были другие планы и замыслы. Его фраза «Не знаю, что выйдет» знаменательна для его творческой работы, лишенной заданности, логической планировки, умозрительного «программирования».

Образное мышление и логическое размышление - вещи разные, доказывать не приходится. У Чехова эта разница особенно резко выражена.

Можно сказать, что «Чайка» начиналась не с первых записей, которые войдут потом в ее текст.

С чего же начинается «Чайка»?

Примерно в июле 1895 года Чехов вносит в записную книжку:

«Он проснулся от шума дождя» (I, 53, 2).

В IV действии Треплев, пробегая глазами написанное, зачеркивает и говорит: «Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное всё вон» (XI, 189).

Новая запись: «Вещать новое и художественное свойственно наивным и чистым, вы же, рутинеры, захватили в свои руки власть в искусстве и считаете законным лишь то, что делаете вы, а остальное вы давите» (I, 54, 1).

Эти слова Треплев бросит матери в сцене ссоры (ср. XI, 174, III действие).

«Пьеса: Она курит, пьет, она рыжая, живет с любовником, имя ее треплют в газетах, я ничего не имею против, [но] и все это меня крайне утомляет» (I, 55, 1).

Здесь намечены мотивы разговора Треплева с Сориным о матери - актрисе Аркадиной в I действии (XI, 146-147).

Затем следует первая запись к образу учителя Медведенко: «Пьеса, учитель 32 лет, с седой бородой» (I, 55, 2), к Дорну (I, 55, 3).

И - снова к Треплеву:

«Пьеса: иногда во мне говорит эгоизм простого смертного: бывает жаль, что у меня мать актриса, и кажется, что будь это обыкновенная смертная, то я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положения, когда у нее соберутся сплошь великие артисты и писатели, и между ними только один ты ничто и тебя терпят только потому, что ты ее сын. Я угадываю их мысли, когда они глядят на меня, и отвечаю им презрением» (I, 55, 4. Ср. I действие, разговор Треплева с Сориным, XI, 147).

В центре первоначальных записей к пьесе, следующих почти одна за другой,- образ Треплева. И не просто различные его высказывания, но, прежде всего - его бунт, спор с матерью-актрисой, протест против рутины. Вот художественный «центр», от которого идет сквозное и уже неостановимое движение писательской образной мысли.

Герои возникают сначала как бы в сознании Треплева, в его возмущенных репликах: «Вы, рутинеры», «Жаль, что у меня мать актриса», «живет с любовником». Одна из первых характеристик Тригорина дается с точки зрения Треплева: «Свою повесть прочел, а моей даже не обрезал» <разрезал > (I, 64, 5. Ср. в IV действии, XI, 187).

«Чайка» начинается с Треплева, с его бунта, с его запальчивого отстаивания права «наивных и чистых» на творчество.

Однако если бы мы решили, что найден главный конфликт пьесы, мы сделали бы ошибку: бунт Треплева против рутинеров - первоисходный в творческом становлении пьесы - далеко ее не исчерпывает. Рождаясь в воображении писателя как будто бы как пьеса с главным героем, который противостоит всем окружающим персонажам, «Чайка» в ее окончательном виде пьеса многогеройная и многоконфликтная.

Она обозначила и в этом отношении поворотный пункт в развитии Чехова-драматурга - как его первая пьеса без единственно главного героя.

Юношеская пьеса без названия вся ориентирована на Платонова - его отношения с Софьей Егоровной, с молодой вдовой-генеральшей, Марьей Грековой, с женой Сашей, с другими персонажами и составляют основной сюжетный материал.

В сущности, так же строится пьеса «Иванов».

Как будто сходно с этим и построение пьесы «Леший». Но тут уже принцип «единодержавия» героя оспорен. На роль первого героя может претендовать и Войницкий, прообраз будущего «дяди Вани». И не случайно пьеса, переделанная из «Лешего», будет названа именем дяди Вани.

После «Чайки» Чехов уже не пишет «моногеройных» пьес («Три сестры», «Вишневый сад»).

Итак, начавшись с образа Треплева, пьеса затем как бы вбирает его судьбу, осложняет, соотносит с судьбами других персонажей; и уже ни о каком главенствовании образа Треплева в «платоновском», «ивановском» смысле говорить нельзя. Хотя, как увидим, некоторая исключительность, особенность его судьбы в пьесе сохранится.

Как строится «Чайка»? Как сопоставлены друг с другом герои?

В том же письме Суворину Чехов очертил характер пьесы в нескольких словах - они часто приводились:

«много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви» (XVI, 271).

Характеристика довольно точная - в том смысле, что тема литературы, искусства и тема любви действительно во многом определяют содержание пьесы.

Каждый герой - это сделано скрытно, но последовательно - характеризуется отношением к искусству.

Треплев - в начальных записях центральный образ, в окончательном тексте пьесы скорее один из ее «полюсов» - это человек, для которого подлинное искусство дороже жизни.

Другой полюс - учитель Медведенко. Для него, наоборот, тяготы, заботы, нужды простой, реальной жизни отодвигают остальное - театр, литературу, все. Если он и заговорит об искусстве, то лишь для того, чтобы сказать, как трудно жить учителю: «(живо, Тригорину) А вот, знаете ли, описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как живет наш брат - учитель. Трудно, трудно живется!» (XI, 153).

Только что прозвучали слова Треплева: «Так вот пусть нам изобразят это ничего», монолог Нины («Люди, львы, орлы...»), и незатейливая медведенковская фраза воспринимается на этом треплевском фоне особенно контрастно.

Если для Треплева жизнь - мечта, то для Медведенко жизнь - забота о куске хлеба. Его невысказанный девиз - «хлебом единым».

Возвращаясь к записным книжкам, мы видим, что вместе с потоком записей к образу Треплева, как некий противовес, возникают заметки к образу учителя:

«Вещать новое и художественное свойственно наивным и чистым <...>

Пьеса: Она курит, пьет <...> всё это меня крайне утомляет.

Пьеса: учитель 32 лет, с седой бородой» (I, 54, 2; 55, 1 и 2). И дальше, после записей к Треплеву - «надо изображать жизнь не такою, какая она есть <...>» (I, 63, 5), «у актеров и литераторов круговая порука <...>» (I, 63, 6) и др.- снова заметки к образу Медведенко - «Учитель всё время толчется...» (I, 64, 2), «Про учителя <...>» (I, 64, 3).

Духовно, психологически Треплев и Медведенко предельно разведены. Они не говорят друг другу почти ни одного слова, каждый пребывает в своем мире.

Между ними, как между двумя полярными крайностями, пределами «высокого» и «низкого», как между небом и землей, располагаются на разных уровнях персонажи.

Треплев, Нина Заречная, Аркадина, Тригорин - люди искусства.

Сорин, Дорн - близкие им люди, разговаривающие с ними на одном языке. Характер Сорина дан как будто безотносительно к искусству. Однако он - неполучившийся писатель: «В молодости когда-то,- признается он,- хотел я сделаться литератором - и не сделался» (XI, 182).

Шамраев - человек «около театра». Впервые он появляется на сцене, входя с Аркадиной,- разузнает у нее о каком-то забытом комике Чадине, и она отвечает: «Вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю!» (XI, 150).

Итак - люди театра и литературы; их друзья, неполучившийся писатель Сорин, Дорн; провинциальный поклонник «корифеев» сцены Шамраев; внелитературный и внетеатральный Медведенко.

Вторая стихия, царствующая в «Чайке»,- любовь. Все или почти все любят: Треплев, Нина, Аркадина, Тригорин, Маша, ее мать Полина Андреевна, Медведенко... Любовь вовлекает в свою орбиту героев от Треп л ев а до учителя, независимо от того, к какому полюсу они тяготеют. И старик Сорин, когда в IV действии заходит речь о Нине, признается: «Действительный статский советник был даже в нее влюблен некоторое время» (XI, 185).

Учитель Медведенко любит Машу. Но Маша любит Треплева. Отсюда ее особая роль в пьесе. Нецентральный образ в известном смысле занимает центральное положение - связывает два полярных конца сюжетной цепи. Все время она между полюсом искусства, Треплева и - простой жизни, нужды, материальных расчетов, всего того, что олицетворяет ее поклонник, а затем муж Медведенко.

Она любит Треплева как поэта, художника. «Когда он сам читает что-нибудь,- говорит Маша,- то глаза у него горят и лицо становится бледным. У него прекрасный, печальный голос; а манеры, как у поэта» (XI, 160).

Медведенко ей кажется скучным, приземленным, непоэтичным.

На примере образа Маши особенно ясно видна широкоохватность пьесы - реплики переливаются двойным значением: то высоким, треплевским, то трагикомически сниженным, медведенковским. Это дает себя знать с первых реплик учителя и Маши, открывающих пьесу:

«- Отчего вы всегда ходите в черном?

- Это траур по моей жизни. Я несчастна.

- Отчего? (В раздумье.) Не понимаю... Вы здоровы, отец у вас, хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц...» (XI, 144).

Линия Медведенко - Маша - Треплев не обрывается. Намеченный здесь принцип последовательно проведен в сюжете: Медведенко любит Машу. Но Маша любит Треплева. Но Треплев любит Нину. Но Нина полюбила Тригорина. Но Тригорин уходит от Нины, возвращается к своей прежней привязанности - к Аркадиной (См. об этом также в кн. Е. Добина «Герой. Сюжет. Деталь». М.- Л., «Советский писатель», 1962, стр. 331-332.).

В этом «но» - скрытая суть построения сюжета «Чайки», трагичнейшей комедии в русской комедиографии.

Обычно любовная интрига выражается в «треугольнике»: он и она связаны друг с другом, но один из них увлекается кем-то третьим. Здесь же вместо треугольника - странная цепь роковых привязанностей, любовных увлечений - безнадежно односторонних.

Если же чувства героев друг к другу совпадают, это оказывается недолговечным, обманчивым. Так распалась юная любовь Нины и Треплева; обрывается и ее роман с Тригориным.

Более устойчивой оказалась другая «взаимность» - Тригорина и Аркадиной. Но и здесь своя обманчивость: он уходит от нее, не порывая окончательно, а затем, бросив Нину, возвращается к Аркадиной.

С принципом разомкнутого треугольника связана еще одна особенность построения пьесы. Сюжет здесь развивается как бы независимо от чувств и желаний героев. В самом деле, Маша любит Треплева, живет только любовью, как сказано в ремарке, «всё время не отрывает от него глаз» (XI, 183). Но это не имеет отношения к тому, как развиваются события. С одной стороны, она любит Треплева, с другой, выходит за учителя Медведенко, рожает ребенка - не переставая любить Треплева.

Обычно в пьесах герои испытывают друг к другу определенные чувства и в соответствии с этими чувствами развиваются события - романы, измены, разрывы, браки. Здесь же совсем не так. Мать Маши, Полина Андреевна, любит доктора Дорна, умоляет его: «Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе... Время наше уходит, мы уже не молоды, и хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать». Но он отвечает: «Мне 55 лет, уже поздно менять свою жизнь» (XI, 163).

Жизнь как она есть, в реальном смысле такова, что из нее ничего не создашь, не слепишь. Любовь сама по себе, а жизнь сама по себе. В отношениях Маши и учителя это дано особенно подчеркнуто. Маша вышла за него, «не замечая», не отводя взгляда от Треплева. Учителя она не видит, видеть не хочет и в последнем действии говорит: «Глаза бы мои тебя не видели!» (XI, 182).

Любовь Медведенко к Маше, Маши - к Треплеву, Треплева - к Нине, Полины Андреевны к Дорну - печальные константы, у которых нет прямого выхода в сюжет, горестные тупики: движение событий идет мимо них.

«Чайка» - пьеса несовпадений, несогласованностей, gui pro quo, но не в комедийном, а совсем в ином смысле. И в образе Маши, образе второстепенном, это дано с какой-то первостепенной значительностью. Характерная особенность: каждое из четырех действий «Чайки» открывается словами Маши о ее трагедии.

В первом действии - слова учителю: «Это траур по моей жизни».

Во втором - она признается Аркадиной: «Жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф...» (XI, 158).

III действие открывается ее разговором с Тригориным. Она говорит о себе: «Любить безнадежно, целые годы все ждать чего-то...» (см. XI, 169).

В начале IV действия ее мать, не выдержав, просит Треплева быть поласковей с Машенькой, а она - в который раз - дает зарок, что вырвет любовь с корнем из сердца (XI, 181).

Микромонологи Маши - своего рода печальные увертюры, настраивающие пьесу на определенную эмоциональную волну. Особенно важна ее первая реплика: смыкаясь с финалом, она создает траурное обрамление пьесы. «Чайка» начинается словами Маши о трауре и завершается выстрелом Треплева. Теперь Маша прибавит к трауру по своей жизни траур по жизни Треплева.

Эта особенность - герой появляется как будто вместе со своей трагедией - характерна не только для образа Маши. Многие персонажи входят в пьесу со словами о своей беде, трагедии, отчаянном положении.

Треплев впервые появляется, разговаривая с Сориным («Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положения...»; см. XI, 147). Чуть раньше Сорин признается ему: «Трагедия моей жизни <...> Меня никогда не любили женщины» (XI, 145). В том же I действии входит Полина Андреевна с Дорном («Вам хочется, чтобы я страдала...»; XI, 149). Тригорин, разговорившись с Ниной, жалуется на каторжное многописанье («Я чувствую, что съедаю собственную жизнь»; XI, 166). С первых же слов горько сетует на свое тяжкое существование учитель Медведенко.

Среди этих грустных, недовольных собою и жизнью людей, кажется, одна Аркадина ни на что не жалуется, ни о чем не горюет - она в восторге от жизни и от себя.

Терпят поражение в любви Медведенко, Маша, ее мать, Треплев, Нина. Аркадина - единственная, кто, потерпев поражение, продолжает борьбу и отвоевывает своего избранника.

Две сквозные темы - искусство и, говоря словами Чехова, «пять пудов любви» - развиваются не параллельно: они сходятся, сталкиваются, точки их пересечения и составляют главные драматические узлы сюжета.

Особенно ясно это прослеживается в развитии образа Треплева. У него две великие, может быть, равновеликие страсти: искусство и Нина. I действие овеяно высокими чувствами молодого влюбленного и драматурга-дебютанта. Провал пьесы становится и провалом любви Треплева. Во II действии он скажет: «Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха» (XI, 164).

Начинаясь с двойного провала Треплева, пьеса завершается его двойным поражением. Он, так много говоривший о новых и новых формах, находит в том, что он пишет, банальности. А потом приходит Нина и уходит - как он ни умоляет ее остаться. И тогда уходит он сам, чтобы уже не вернуться.

Во многих критических работах о «Чайке» Треплев изображается как декадент, кончающий полным банкротством. Как будто бы к такой характеристике подводят и первоначальные заметки в записной книжке:

«Треплев не имеет определенных занятий и это его погубило.

Талант его погубил. Он говорит Нине в финале: - Вы нашли дорогу, вы спасены, а я погиб» (II, 37, 5).

Но то, что намечено в черновой рабочей записи, обретает в тексте более сложный смысл. Незадолго до прихода Нины в финале, вычеркивая в своей рукописи заезженные обороты, Треплев говорит: «Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души» (XI, 189).

О Треплеве нередко читаем: он пришел к краху, банкротству, пустоте, к «ничему». Вернее было бы сказать, что он, напротив, начинает с «ничего» («Так вот пусть изобразят нам это ничего»), начинает с искусства, в котором нет жизни как она есть, а только жизнь такая, как в мечтах.

И самое главное - в поисках подлинного искусства, в любви к Нине Заречной Треплев весь, без остатка. Две его страсти - два абсолюта, два пика души. В том, что он чувствует, делает, есть безоглядность, безоговорочность, бескомпромиссность. Можно сказать, что он обречен на то, что делает, как любит.

Он любит Нину - и, значит, никого больше не видит. Любовь Маши не вызывает у него ничего, кроме раздражения («Несносное создание»).

Он полная противоположность Тригорину с его колебаниями, с его, как говорит о нем Треплев, «и тут и там». Формула Треплева: тут или нигде.

Совершенно по-разному, с диаметральной противоположностью выражают себя в любви Треплев и Тригорин. Сравним два объяснения в любви к Нине двух героев:

«Треплев. Мы одни.

Нина, Кажется, кто-то там...

Треплев. Никого. (Поцелуй.)

Нина. Это какое дерево?

Треплев. Вяз.

Нина. Отчего оно такое темное?

Треплев. Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас.

Нина. Нельзя.

Треплев. А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно» (XI, 148).

В этом разговоре свой ритм. Он подчеркнут и окончаниями слов, подобных мужским рифмам: «одни», «там», «никого», «вяз», «вас», «нельзя», «окно». Каждая фраза - не высказывание, а недосказанность. Слова перестают значить то, что они непосредственно означают, а говорят о другом, прямо не обозначенном. Не беседуют же герои действительно о том, почему вечером предметы темнеют.

На слова Треплева («всю ночь буду стоять в саду») Нина отвечает:

«Нельзя, вас заметит сторож. Трезор еще не привык к вам и будет лаять.

Треплев. Я люблю вас.

Нина. Тсс...»

Признание прозвучало только теперь, но оно ощущалось и раньше, в каждой фразе. В сущности, слова Треплева звучали так:

- Мы одни. Я люблю вас.

- Никого. Я люблю вас.

- Вяз. Я люблю вас.

И - признание Тригорина:

«Вы так прекрасны... О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся! (Она склоняется к нему на грудь.) Я опять увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную, нежную улыбку... Эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты... Дорогая моя...» (XI, 179).

Здесь нет недосказанности, все названо своими словами, причем довольно литературными. Признание Тригорина Нине так же мало похоже на треплевское, как близко оно признанию Аркадиной в любви к Тригорину:

«Ты мой... Ты мой... И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный...» и т. д. (XI, 176).

Поистине «эти прекрасные шелковистые волосы» в монологе Аркадиной и «эти чудные глаза» в признании Тригорина стоят друг друга.

Однако мы обеднили бы смысл пьесы, если бы просто сказали: сопоставление этих признаний показывает, насколько чище, наивнее, поэтичнее любовь Нины и Треплева, чем любовные сцены Тригорина и Аркадиной. Все дело в том, что чистая, целомудренная любовь молодых героев распадается, а связь Тригорина и Аркадиной оказывается долговечной. И рассказы Треплева, этого борца против рутины, смутны, неопределенны, а произведения Тригорина завоевали признания читающей публики.

Конечно, Треплев имеет гораздо больше «права» на Нину, но любит она Тригорина. Во всех этих «но», нелогичностях, несообразностях снова и снова проявляется дисгармонический строй пьесы, уникальной комедии-трагедии, не переходящей в обыкновенную драму.

Соотношение образов Треплева и Тригорина более сложно, чем это может показаться на первый взгляд.

Нина увлечена Треплевым, говорит ему в начале пьесы: «Мое сердце полно вами» (XI, 148). И отходит от него сразу - и как от писателя и как от человека. Во втором действии Маша просит ее прочитать из треплевскои пьесы, и она, пожав плечами, отвечает: «Вы хотите? Это так неинтересно!» (XI, 160).

Превосходство писателя Тригорина над Треплевым? Однако в финале, в последнем разговоре Нины и Треплева, последние ее слова - из его пьесы. Значит, есть нечто такое, что приводит героиню в конце к озеру, к Треплеву, и что заставляет ее снова прочитать монолог из той пьесы, которая казалась ей неживой.

Темы искусства и любви, пересекающиеся в отношениях героев, связаны в символическом образе чайки, давшем пьесе название и вбирающем - в особом преломлении - важные ее мотивы (В символичности этого образа было что-то непривычное, озадачивающее. И не случайно именно этот образ-символ был так безапелляционно осужден в протоколе Театрально-литературного комитета от 14 сентября 1896 г.: «не будь этой «чайки», комедия от того нисколько бы не изменилась и не потеряла ни в своей сущности, ни в своих подробностях, тогда как с нею она только проигрывает» («Чайка» в постановке Московского Художественного театра. Л.- М., «Искусство», 1938, стр. 12).

Тонкие замечания о роли символа чайки, ставшего лейтмотивом пьесы, см. в статье Б. А. Ларина - «Чайка» Чехова (стилистический этюд)». Напечатанная в сборнике статей ЛГУ - «Исследования по эстетике слова и стилистика художественной литературы» (1964), она вошла в его сборник избранных статей «Эстетика слова и язык писателя». Л., «Художественная литература», 1974, стр. 147-155.).

В том же письме А. С. Суворину 21 октября 1895 года Чехов, давая краткую характеристику «Чайке» («много разговоров о литературе», «пять пудов любви»), упоминает «пейзаж (вид на озеро)».

Озеро в пьесе - больше чем пейзаж; без него трудно ощутить всю ее образно-символическую атмосферу. Когда начинается треплевская пьеса, «открывается вид на озеро; луна над горизонтом, отражение ее в воде; на большом камне сидит Нина Заречная, вся в белом» (XI, 154).

После провала пьесы Аркадина рассказывает Тригорину: «Лет 10-15 назад здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь...» (XI, 154).

Кончается I действие разговором Маши с Дорном - она признается ему в своей любви к Треплеву, и он восклицает: «Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское озеро!» (XI, 158).

Треплев так говорит об охлаждении к нему Нины. «Страшно, невероятно, точно я проснулся и вижу вот, будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю» (XI, 164).

«Присутствие» озера непрерывно ощущается в пьесе. Тригорин, рассказывая Нине о себе как писателе, говорит: «Я люблю вот эту воду, деревья, небо...» (XI, 167).

В последнем действии озеро приходит в волнение, разыгрывается гроза. «На озере волны,- говорит Маша.- Громадные» (XI, 179).

Вместе с озером возникает и образ чайки. Появляясь впервые, Нина говорит в I действии Треплеву: «меня тянет сюда к озеру, как чайку... Мое сердце полно вами» (XI, 148). И в финале она снова приходит к озеру, к Треплеву и снова - сбиваясь, путаясь в словах - сравнивает себя с чайкой. В сущности, действие пьесы и развертывается между двумя приходами Нины-чайки к озеру. Это один из самых важных мотивов, связанных, как увидим, с общим построением пьесы, ее композиционной структурой.

Образ-символ чайки становится «своим», особенно значительным и для Треплева. Во втором действии он кладет у ног Нины чайку, которую «имел подлость убить»: «Скоро таким же образом я убью самого себя». Нина отвечает: «В последнее время вы стали раздражительны, выражаетесь все непонятно, какими-то символами. И вот эта чайка тоже, по-видимому, символ, но, простите, я не понимаю...» (XI, 164). Но ведь еще совсем недавно она сама сравнивала себя с чайкой. Тем сильнее вновь вспыхивают у нее в финале воспоминания об озере, о себе - чайке, о «нашем театре». Образ-символ чайки, переливающийся разными значениями, по-разному живет в душе Треплева и Нины, то соединяя, то разъединяя их. Совершенно по-иному преломляется этот образ в сознании Тригорина. Увидев убитую чайку, он заносит в свою книжечку «сюжет для небольшого рассказа»: девушка «любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку» (XI, 168). В IV действии Тригорин тоже возвращается в усадьбу - но как непохожа его встреча с озером на Нинину. Он деловито сообщает, что хочет осмотреть то место, где игралась пьеса: «У меня созрел мотив, надо только возобновить в памяти место действия» (XI, 186).

Шамраев напоминает Тригорину, что изготовил - по его просьбе - чучело чайки, которую застрелил Треплев. Но Тригорин не помнит, о чем просил. Спустя некоторое время, уже в самом финале, Шамраев подводит Тригорина к шкапу:

«Вот вещь, о которой я давеча говорил... (Достает из шкапа чучело чайки.) Ваш заказ.

Тригорин (глядя на чайку). Не помню! (Подумав.) Не помню!

(Направо за сценой выстрел; все вздрагивают)» (XI, 193-194).

Так столкнулись в финале «Чайки» бесповоротный выстрел Треплева, который за все платит жизнью, и - равнодушное, безразличное, хочется даже сказать, «чучельное» тригоринское «Не помню!».

Во многих статьях главное внимание обращали на слова героя, что он «не пейзажист только», а еще и гражданин. И начинали характер действующего лица подтягивать к этим высоким словам. Была даже традиция говорить, что в Тригорине Чехов изобразил чуть ли не себя самого. А. Измайлов, один из основательных исследователей и биографов

Чехова, писал:

«Треплев со своей трепетностью и неврастенией настолько же не герой его <Чехова> романа, насколько герой Тригорин, со своим мудрым спокойствием опыта и холодноватою самооценкою таланта» (А. Измайлов. Чехов. 1860-1904. Жизнь - личность - творчество. М., тип. т-ва И. Д. Сытина, 1916, стр, 435.).

Александра Яковлевна Бруштейн горячо возражала против манеры исполнителей роли Тригорина гримироваться под Чехова и даже называла это «кощунством, на которое тяжело смотреть». А о сцене с тригоринским «неузнаванием» чайки писала: «глаза его пусты - никаких воспоминаний о подстреленной чайке, о брошенной Нине Заречной у него нет. Он не лжет, он в самом деле все забыл. Записная книжка у него только в кармане. В уме, в сердце его не запечатлевается ничего» (А. Я. Бруштейн. Страницы прошлого. М., «Советский писатель», 1958, стр. 101-102.).

Если говорить об отношении к образу-символу чайки четырех героев пьесы - людей искусства, то линия раздела пройдет так: Треплев - Нина окажутся по одну сторону, Тригорин - Аркадина по другую. Первым двум этот образ - хотя и по-разному - говорит очень много. Для вторых это - «Не помню!» или «Не знаю». Такое разделение, даже размежевание дает себя знать в разных сюжетных аспектах. Мы уже видели, говоря о стиле любовных объяснений Тригорина и Аркадиной, как они близки друг другу.

Сходным оказывается и их отношение к молодым героям как дебютантам в искусстве. Аркадина осмеяла пьесу сына. По его словам, ей еще до представления досадно, что успех будет иметь не она. Когда Треплев все-таки выбивается в литераторы, становится более или менее известен, Аркадина не проявляет к его произведениям никакого интереса. Дорн спрашивает, рада ли она, что ее сын писатель,- она отвечает: «Представьте, я еще не читала. Все некогда» (XI, 188). Не больше интереса к Треплеву у Тригорина. Вспомним запись, которая затем вошла в текст,- Треплев говорит о Тригорине, перелистывая новую книжку журнала: «Свою повесть прочел, а моей даже не разрезал» (XI, 187).

Сойдясь с Ниной, Тригорин так же мало верит в ее талант актрисы, как Аркадина в писательское дарование сына. Нина скажет в финале: «Он не верил в театр, всё смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом...» (XI, 192).

Слова Треплева о «круговой поруке» (в Первой записной книжке - непосредственно в текст они не вошли. См. I, 63, 6) не кажутся преувеличением, когда прослеживаешь отношение «старших» к «младшим». Это тем более ощутимо, что сам Треплев повышенно чуток и внимателен к Аркадиной. Его сердит и раздражает ее поведение, связь с ненавистным Тригориным, но он ее любит. У нее не хватило времени прочитать, что он пишет. А вот последние слова Треплева в пьесе, после того, как убегает Нина:

«Треплев (после паузы). Не хорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это может огорчить маму...» (XI, 193).

Последнее слово Треплева в пьесе - «маму» - еще больше оттеняет в нем доброе и беззащитное, детское.

Есть нечто символическое в финале: убегает Нина, уходит навсегда Треплев. Они оставляют сцену как поле сражения. Остаются на сцене Аркадина и Тригорин. Внешне они оказались победителями, у них есть свое, во всех смыслах забронированное, место на сцене жизни, театра, литературы.

Однако, отмечая линию, разделяющую «младших», «наивных и чистых», и - «старших», опытных, безразличных к дебютантам, связанных круговой порукой, не будем забывать и о различиях в пределах каждой «пары».

Тригорин и Аркадина - и одного поля ягода, и не одного. В его душе живет искреннее недовольство собой. И в этом смысле - при всем несходстве и несоизмеримости характеров Тригорина и Чехова - можно говорить о некоторых «чеховских» нотах в признаниях беллетриста. Он говорит Нине безо всякой рисовки и манерничания, что, едва только его произведения выйдут в свет, они кажутся ему ошибкой. На слова Нины, что он просто избалован успехом, он отвечает: «Я никогда не нравился себе» (XI, 167).

Аркадина могла бы сказать о себе прямо противоположное. Ей все в себе нравится - и как она выглядит: «Вот вам,- как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть» (XI, 159); и как она сидит у себя в номере, учит роль (XI, 161); и как ее в Харькове принимали: «батюшки мои, до сих пор голова кружится!» (XI, 187).

Так что пара Тригорин и Аркадина - дуэт хорошо спевшихся, но разных голосов. Их роднит творческая опытность, добротная мастеровитость. Различает - ощущение себя в искусстве. Здесь они не похожи друг на друга: недовольный собой он и самоуверенная, упоенная собой она.

Еще более сложно соотношение характеров молодых - актрисы и писателя. Здесь мы сталкиваемся с одной общей особенностью. Тригорин и Аркадина даны неизменными; они появляются и уходят одними и теми же. Наоборот, Треплев и Нина живут, растут, развиваются как характеры, во многом существенно меняясь. О развитии Треплева уже говорилось: от крайнего и безоговорочного противопоставления искусства мечты - искусству жизни он приходит к иным, более глубоким взглядам. Развиваясь художнически и духовно, Треплев остается неизменным в одном: в своей искренности, неравнодушии. Он уходит из жизни, так и не обретя веры в свое творчество, не найдя своей дороги. Однако он предпочитает смерть - жизни без веры, бездушному ремесленничеству.

По-иному складывается судьба Нины. Заметим, что во многих работах ее образ очень уж высвечивался, путь выпрямлялся. На смену концепции подстреленной чайки выдвигалась другая: Нина - героиня торжествующая. Только она и есть подлинная чайка - не подстреленная, не погибшая, но продолжающая свой смелый, победный полет, Нина противостоит всем - ремесленнику Тригорину, самовлюбленной Аркадиной, обанкротившемуся декадентику Треплеву.

Сторонники такого истолкования не только отступали от правды образа героини - они нарушали строй пьесы, принципиально отличной от произведений с «моногероем». Представление, что символический образ чайки олицетворяется именно в Нине Заречной, и только в ней, связано с привычным делением героев на «главного» и - «всех остальных» («Мы гордимся Ниной...»,- писал В. Ермилов, разбирая финал пьесы.- «Теперь у Нины есть вера, есть сила, есть воля, есть знание жизни» <...>. «Так, сквозь мрак и тяжесть жизни, преодоленные героиней, мы различаем лейтмотив «Чайки» - тему полета, тему победы» (в его кн.: «Драматургия Чехова». М., «Советский писатель», 1948, стр. 19).

Пройдут годы, и один из лучших режиссеров - истолкователей Чехова скажет: «В полемике с ложным взглядом на Чехова, как на пессимиста, обнаружилась другая крайность: в героях чеховских драм стали искать черты революционеров, борцов. Им приписывали волю и энергию, бодрость духа и оптимизм. Историческая и психологическая достоверность приносилась в жертву концепции. Так, например, Нину Заречную трактовали как талантливую актрису, нашедшую свой путь. Только потому, что в последней сцене она говорит: «С каждым днем растут мои душевные силы», «я верую...», «не боюсь жизни». Будто бы характер чеховских героев определяют слова» (Г. Товстоногов. Круг мыслей. Статьи, режиссерские комментарии, записи репетиций. Л., «Искусство», 1972, стр. 153).).

Образ Нины, как и других персонажей - Треплева, Тригорина, Аркадиной, определяется двумя главными координатами - искусство и любовь. Нина появляется в пьесе вместе с Треплевым, но их союз - творческий и душевный - расстраивается очень быстро. Еще до начала постановки она признается, что ей не нравится его пьеса. Зато - «какие чудесные рассказы» у Тригорина.

«Треплев (холодно). Не знаю, не читал.

Нина. В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц.

Треплев. Живые лица! Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах.

Нина. В вашей пьесе мало действия, одна только читка. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь...» (XI, 149).

В интересе Нины к Тригорину и отталкивании от Треплева ясно проступает не только личная мотивировка. У нее одна почти маниакальная мечта - поступить на сцену. Раньше она подсознательно связывала эту мечту с Треплевым. Теперь - со знаменитым Тригориным. Разговор с ним начинается с ее фразы: «Не правда ли, странная пьеса?» (XI, 154). Никакого стремления хоть как-то заступиться за эту пьесу, осмеянную и провалившуюся.

Поведение Нины и Треплева по отношению друг к другу после провала противоположно. Когда появляется Треплев, Дорн начинает разбирать и хвалить его пьесу. Треплев, растрогавшись, «крепко жмет ему руку и обнимает порывисто». Но тут же перестает слушать и нетерпеливо перебивает несколько раз: «Виноват, где Заречная?», «Где Заречная?», «Мне необходимо ее видеть...» (XI, 157).

Нина же после провала пьесы сразу забыла о Треплеве - ей просто не до него.

Когда Тригорин говорит ей, какое наслаждение сидеть на берегу и удить рыбу, она круто сворачивает на то, что ее сейчас волнует больше всего: «Но, я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют» (XI, 155). Фраза почти гимназическая. За ней - наивно-романтический мир представлений. Арка-дина в бешеной схватке с Тригориным, пытаясь оторвать его от Нины, бросит ему: «Любовь провинциальной девочки? О, как мало ты себя знаешь!» (XI, 176). Сказано зло, но не так уж несправедливо.

Разговор Нины с Тригориным, прерванный из-за ее поспешного отъезда домой, продолжится во втором действии. Еще до встречи с писателем она размышляет вслух: «...И не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах, портреты его продаются, его переводят на иностранные языки, а он целый день ловит рыбу и радуется, что поймал двух головлей. Я думала, что известные люди горды, неприступны, что они презирают толпу, и своею славой, блеском своего имени как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность происхождения и богатство. Но они вот плачут, удят рыбу, играют в карты, смеются и сердятся, как все...» (XI, 163).

Избранники и толпа... Во втором разговоре с Тригориным Нина признается: люди для нее с непреложностью делятся на два разряда - просто люди, жалкие, неинтересные, и немногие, отмеченные печатью избранничества:

«Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование, все похожие друг на друга, все несчастные; другим же, как, например, вам, - выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения...» (XI, 165).

Есть нечто общее во взглядах на жизнь Нины и Треплева - оба они отталкиваются от жизни как она есть. Но Треплев уходит в мир необычайного искусства, в мир мечты. А Нина стремится в «чудный мир» славы, избранных, которые только и знают, что такое настоящая жизнь. Мечта об искусстве начинается для нее с мечты о славе. В этом смысле Треплев творчески более бескорыстен, чем она, лишен наивной, экзальтированной суетности ее идеалов. Слова Треплева о «наивных и чистых» и наивность мечтаний Нины - разные вещи.

«Если бы я была таким писателем, как вы,- продолжает Нина разговор с Тригориным,- то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице» (XI, 167-168).

Тригорин для нее в эту минуту - лицо почти неземное, полубожественное. Он «оттуда». Его рыболовство кажется ей занятием недостойным, оскорбительным. Любовь к нему и тяга к «чудному миру» избранников, кумиров толпы для нее неразделимы.

О своей мечте она говорит как одержимая, не может остановиться, ее выносит как волной: «За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы... Настоящей шумной славы... (Закрывает лицо руками.) Голова кружится... Уф!..» (XI, 168).

В этот момент ей даже не так важно - быть писательницей или актрисой. О самом искусстве она не говорит - ее манит и увлекает награда за искусство, слава, приобщение к лику избранных.

Это может показаться спорным, но разговор Нины с Тригориным неожиданно вызывает в памяти сцену из рассказа «Попрыгунья». Ольга Ивановна плывет на пароходе с художником Рябовским. Она верит, что «из нее выйдет великая художница, и что где-то там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, таинственные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, избранник...» (VIII, 59-60).

Нина Заречная и вдруг - «попрыгунья». Но как ни далеки друг от друга эти героини, есть перекличка в их мечтах и рассуждениях. Чтобы представить весь путь творческих и нравственных исканий героини «Чайки», надо видеть эфемерность, тщеславие, суетность ее первоначальных устремлений.

На память приходит и другая сцена, из рассказа, хронологически еще более близкого к «Чайке»,- «Черный монах». Призрак говорит герою: «Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками божиими» (VIII, 278). «Пророки, поэты, мученики за идею» возвышаются над «заурядными, стадными людьми» (VIII, 279).

Можно не оговариваться, что «попрыгунья», герой «Черного монаха» и Нина Заречная - совершенно разные характеры. Их нельзя уравнять. Однако на разных судьбах Чехов раскрывает одну сквозную тенденцию - деление людей на избранников божьих и на «заурядных» (В этой же связи вспоминается героиня «Ионыча» Екатерина Ивановна: «Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы» (IX, 296),- восклицает она в ответ на предложение Ионыча. Пройдет время, и она убедится, что ее мечты и претензии ни на чем не основаны: «Я тогда была какая-то странная,- признается Екатерина Ивановна,- воображала себя великой пианисткой» (IX. 301).).

Путь Нины связан с отказом от прежних младенчески эгоцентрических притязаний. «Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле - все равно, играем мы на сцене или пишем - главное, не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй» (XI, 122).

Расставаясь с Треплевым, она читает монолог из его пьесы, порывисто обнимает и убегает. Говоря об этой последней сцене, многие писавшие о «Чайке» ограничивались противопоставлением: «верующая» Нина и ни во что не верующий, потерянный Треплев. Но не будем забывать, как много дал Нине Треплев - своей чистотой, одержимостью, преданностью любви и искусству.

Мы говорили о неизменности характеров Тригорина и Ар-кадиной на протяжении всех четырех действий и о том, что Нина и Треплев входят в пьесу одними, а уходят как будто другими. Особенно это относится к образу Нины. Ее столкновение с самой собой драматически контрастно. Вдумаемся в ее слова во время последнего разговора с Треплевым: «Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить» (XI, 192). Эти слова редко цитируются. В них суд героини над собой, над своей прежней суетностью, погоней за славой. И не только это - Нина ощущает и свою «вину» перед Треплевым.

Прослеживая эволюцию героев, мы подошли, может быть, к самой важной особенности построения пьесы. Она состоит из четырех действий, но разбивается на две части. В первых трех действиях события идут почти непрерывно - провал пьесы Треплева, начало романа Нины и Тригорина. В IV действии мы встречаемся с героями спустя два года. Можно сказать, что «Чайка» состоит из развернутой завязки (она заняла три действия) и развязки. Середина - то, что происходило с героями за эти два года и осталось за сценой.

Такое построение чрезвычайно обостряет развитие образов действующих лиц. Они - особенно это относится к молодым героям - предстают в двух обличиях, оспаривают себя самих. И, наоборот, при таком построении неизменность характеров также получает повышенную выразительность.

Так, неизменность образа Аркадиной, ее вызывающая, воинственная моложавость фиксируется такой деталью: в начале пьесы Треплев о ней говорит: «Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки...» (XI, 146). В финале же Шамраев восторженно восклицает: «вы, многоуважаемая, все еще молоды... Светлая кофточка, живость... Грация...» (XI, 185).

Небезразлична и такая перекличка деталей: Аркадина скупа, отказывает Сорину, который просит ее дать денег Треп леву, и спорит с Треп левым, советующим ей «расщедриться» и одолжить денег Сорину (XI, 172-173). В том же III действии она, уезжая, дает повару рубль, два раза напоминает, что дала рубль на троих (XI, 178). А в IV действии, садясь играть в лото, она объявляет: «Ставка - гривенник. Поставьте за меня, доктор» (XI, 187). Аркадина неизменна, верна себе во всем, даже в мелочах, есть в ней что-то застывшее, декоративное (Так же неизменна она в своем отношении к сыну, к его творчеству. В самом начале пьесы Треплев жалуется на свою мать: «Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее» (XI, 146). В конце пьесы Аркадина, как мы помним, ответит на вопрос Дорна, рада ли она, что у нее сын писатель: «Представьте, я еще не читала. Все некогда» (XI, 188).).

Но и это не исчерпывает образ до конца - есть в характере Аркадиной и хорошее, доброе, то, чего она в себе сама не ценит и о чем напоминает ей сын.

С самим собой неизменившимся сталкивается и Тригорин. В разговоре с Ниной (II действие) он жаловался: «День и ночь одолевает меня одна навязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую...» (XI, 166). Спустя два года: «Тороплюсь кончить повесть, и затем еще обещал дать что-нибудь в сборник. Одним словом - старая история» (XI, 186).

У Треплева, как мы видели, наоборот: прежнее убеждение - «Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно» - сменяется столь же решительным: «дело не в старых и не в новых формах».

Глубокое постоянство чувства Треплева к Нине также закреплено в детали - в начале пьесы он говорил ей: «Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно» (XI, 148). В конце: «Я каждый день ходил к вам по нескольку раз, стоял под окном, как нищий» (XI, 190). Выразительно здесь и повторение фразы и - на фоне почти одних и тех же слов - добавленное в финале «как нищий».

В подчеркнутой соотнесенности даны опорные пункты развития образа Нины. Так, последовательным пунктиром проведено: чтение монолога в спектакле - недоумевающие слова Нины о треплевской пьесе: «Это так неинтересно!» и возвращение к пьесе в финале: «Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства,- чувства, похожие на нежные, изящные цветы... Помните?.. (Читает.) «Люди, львы, орлы...» (XI, 193) (В журнальном варианте Нина читала треплевский монолог три раза - второй раз по просьбе Маши. В окончательном тексте второе чтение заменено словами: «Это так неинтересно» (см. XI, 568).).

Так открывается пропасть между Нининым «Помните?» и глухим тригоринским «Не помню!».

Герои «Чайки», все без исключения, проходят своеобразное испытание временем. В сущности, оно и является критерием долговечности чувств, увлечений, привязанностей героев.

Мы говорили, что четыре главных персонажа, связанных с искусством, окружены действующими лицами, которых трудно отнести к второстепенным,- так значительна их роль. О трагических репликах Маши, открывающих каждое действие, речь уже шла. Маша повторяет одни и те же слова - и само повторение придает им обратный смысл. В начале второго действия, собираясь выйти замуж за учителя, она решительно зарекается: «Вырву эту любовь <к Треплеву > из своего сердца, с корнем вырву» (XI, 169). Проходит два года и - те же зароки: «Раз в сердце завелась любовь, надо ее вон. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как переедем туда,- все забуду... с корнем из сердца вырву» (XI, 181). Она произносит эти слова так, как будто любовь завелась только что и не она уже два года как вырывает эту любовь с корнем из сердца. И так ясно становится, что ничего она не вырвет, ее любовь неизлечима, как любовь Треплева к Нине,- будет Маша замужем или нет, переведут или нет ее мужа в другой уезд.

Можно сказать, что «Чайка» состоит не из четырех, но из пяти действий: есть еще дополнительное, обозначенное одной ремаркой действие между третьим и четвертым. Оно особенно насыщено событиями: в течение его Нина сходится с Тригориным, у нее рождается и умирает ребенок; Тригорин, разлюбив ее, возвращается к Аркадиной; Маша без любви выходит за учителя, у них рождается ребенок; Треп-лев становится сравнительно известным литератором.

Дело не только в самих событиях, но и в той особой роли, которую играет это несуществующее действие-ремарка: «Между третьим и четвертым действием проходит два года» (XI, 179).

Категория времени очень важна в построении «Чайки». Можно говорить о трехчленной структуре пьесы, где время является неотъемлемой частью: первые три действия - два года внесценического времени - финал. Теперь можно уточнить определение «Чайки» как пьесы, состоящей только из завязки и развязки. Правильнее сказать, что середина пьесы вынесена за скобки, скрыта от зрителей. Но она есть. Ее не видно, и тем конфликтней, разительней окажется столкновение начала и конца.

Возникает вопрос: как родилось такое построение пьесы - это испытание временем, преодоление героями невидимого рва, «оврага», пересекающего весь рельеф сюжета?

Среди заметок о «Чайке» в записной книжке находим:

«Пьеса: актриса, увидав пруд, зарыдала, вспомнила детство» (I, 63, 4).

Если дух пьесы рождался с появлением треплевских заметок и контрастных им - медведенковских, то ее строй, структура, композиция впервые были намечены в этой строке.

Перед нами первая запись, намечающая двучастность, «двукрылость» пьесы «Чайка». Здесь уже предощущается то столкновение героев с собственным прошлым, «детством», которое определит всю структуру пьесы.

Конечно, в искусстве - а у Чехова особенно - нет мелочей, важно пресловутое «чуть-чуть», и вряд ли можно какую-нибудь заметку из чеховской записной книжки назвать незначительной, неважной. И все-таки есть такие записи, которые несут особенную нагрузку. Они определяют новый поворот в развитии образной мысли, в ее структурно-композиционном решении. Такова, например, запись о тайне (X, 79, 7), заключавшая скрытую сердцевину рассказа «Дама с собачкой». В таком ряду заметок, за которыми - не только образ, но и нечто большее, скорее даже целый образный мир, относится и запись об актрисе, которая, «увидав пруд, зарыдала, вспомнила детство». В ней не только предощущение той встречи героев с прошлым, с самими собою, прежними, на которой построена «Чайка». Значение ее выходит за пределы пьесы.

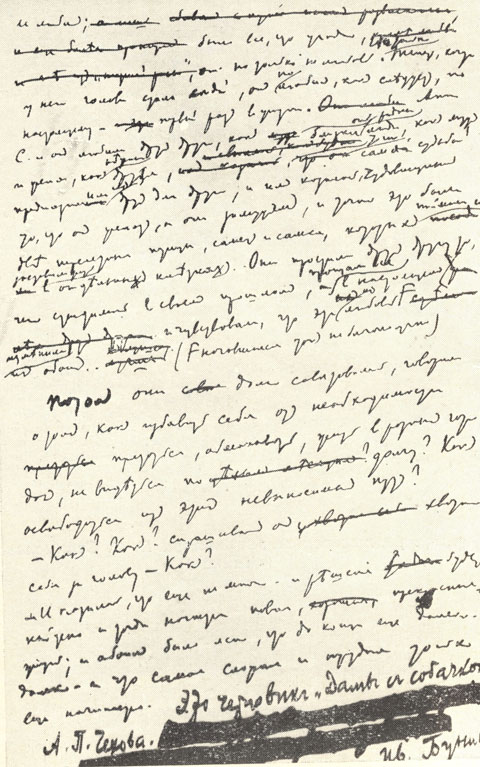

Страница черновой рукописи рассказа 'Дама с собачкой'

Читая записные книжки Чехова, мы не раз наталкиваемся на записи, где душевное пробуждение героя слито с его «памятью сердца», неожиданно острым воспоминанием о прошлом, о детстве, о былой любви.

«Был счастлив только один раз в жизни - под зонтиком» (I, 35, 15) - это Лаптев из повести «Три года». В окончательном тексте он скажет Юлии: «Раз в жизни я был счастлив, когда сидел под твоим зонтиком. Помнишь, как-то у сестры Нины ты забыла свой зонтик? - спросил он, обернувшись к жене.- Я тогда был влюблен в тебя и, помню, всю ночь просидел под этим зонтиком и испытывал блаженное состояние» (VIII, 468).

Запись к рассказу «На подводе» - «Увидела в вагоне медленно проходившего поезда даму, похожую на покойную мать, вдруг вообразила себя девочкой, почувствовала себя, как 15 лет назад» (I, 77, 7).

«...вдруг заиграла музыка, внутри в груди вдруг все тронулось, точно весенний лед, она вспомнила Z., свою любовь к нему...» (I, 92, 13).

«Архиерей плачет, как в детстве больной, когда его жалела мать...» (I, 106, 2). В тексте рассказа «Архиерей»: «Вспомнилась преосвященному белая церковь <...> И вспомнилось ему, как он тосковал по родине...»; «преосвященный <...> уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность»; «И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком...» (IX, 423, 425, 427).

Весьма важен мотив воспоминаний в рассказе «Скрипка Ротшильда». Запись: «Она: помнишь, 30 лет назад у нас родился ребеночек с белокурыми волосиками?» (II, 12, 4.- VIII, 339). Этот же мотив в рассказе «Черный монах» - «Он звал Таню, звал большой сад...» (VIII, 294).

«Помнить» - «не помнить» - для чеховских героев это больше, чем обнаруживать или утрачивать память; это почти синонимы слов - «любить - не любить», жить душою или впадать в непробудный сон души, закрываться в футляре. Почти шекспировское «быть или не быть».

Вот почему можно сказать, что построение «Чайки», перерыв в непосредственно созерцаемом действии на два года - характерная, изнутри присущая Чехову-художнику особенность.

Два года, прошедшие между III и IV действиями, не бесследно проходят и для учителя Медведенко, этого антипода Треплева. В конце пьесы он по-прежнему любит Машу, «ребеночка», но сам он уже не тот. В первых действиях он любил порассуждать, хоть изредка отвлекаясь от дел и забот насущных. В IV действии он уже ничего не знает, кроме семьи и забот. «Скучный ты стал,- жалуется Маша.- Прежде, бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь все ребенок, домой, ребенок, домой,- и больше от тебя ничего не услышишь» (XI, 180).

В начале пьесы Медведенко говорил Маше о любви Нины и Треплева, о предстоящем спектакле с замысловатой поэтичностью: «Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ» (XI, 144). Спустя два года тот же Медведенко скажет о треплевском театре: «В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает» (XII, 179). Для даровитого ремесленника Тригорина чайка оборачивается чучелом; для несчастного, заезженного жизнью, бытом, невзгодами учителя Медведенко от поэтичного треплевского театра остался лишь «голый, безобразный скелет».

Совершенно особое место в пьесе занимает доктор Дорн. Заметка о нем в записных книжках самая ранняя в ряду записей к пьесе: «Локидин кутил и много ухаживал, но это не мешало ему быть прекрасным акушером» (I, 37, 7). Ср. слова Дорна в тексте (XI, 150). Запись находится среди набросков к повести «Три года», что дало основание Э. А. Полоцкой предположить, что вначале образ Локидина - Дорна был связан с работой над этим произведением, откуда «перекочевал» в пьесу (См. ее статью «Три года». От романа к повести. Сб. «В творческой лаборатории Чехова». М., «Наука», 1974, стр. 20). Вероятно, это так. Вторая заметка к пьесе тоже относится к Дорну: «Я презираю свою материальную оболочку и всё, что этой оболочке свойственно» (I, 42, 2). В разговоре с Треплевым о его пьесе Дорн скажет: «Если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и всё, что этой оболочке свойственно...» (XI, 157). Здесь уже предощущается тема искусства, которая определяет содержание первых заметок, относящихся к образу Треплева.

Особое положение в пьесе Дорна заключается в том, что он меньше всех вовлечен в действие: не связан с искусством, ничего не пишет сам; свободен от забот о куске хлеба. Когда учитель говорит, что у Дорна, наверно, «денег куры не клюют», тот отвечает: «За тридцать лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только две тысячи, да и те я прожил недавно за границей. У меня ничего нет» (XI, 182). Он произносит это легко, без сожаления.

Не вовлеченный прямо в действие пьесы - ни в творческие дела, ни в любовные,- Дорн близок к амплуа резонера. Он судит героев - ненавязчиво, сдержанно, иронически.

К старику Сорину он относится с суровой насмешливостью, отказывается лечить всерьез, напоминает о возрасте: «лечиться в шестьдесят лет!» (XI, 160); посмеиваясь, все время предлагает валериановые капли.

С Аркадиной он вежлив, но хорошо ее понимает. Когда она начинает поносить Треплева, его претензии на новые формы, Дорн спокойно замечает: «Юпитер, ты сердишься...» (XI, 153). Во втором действии, когда Аркадина похваляется своим моложавым видом, осанкой, он перебивает: «Ну-с, тем не менее я продолжаю...» (XI, 159 - герои читают вслух Мопассана).

Довольно резко отзывается он о Сорине и Аркадиной после их ссоры с управляющим Шамраевым: «все кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения» (XI, 162). Люди, окружающие его, волнуются, страдают, впадают в крайности, хватаются за голову, просят у него совета или рецепта - а он только судит, оценивает, делает замечания (например, Треплеву: «Но, но, но, милый... нельзя так... Нехорошо». Или Маше, нюхающей табак: «Это гадко!») и шутит.

Однако этот сдержанный иронический человек теряет всю свою насмешливость, когда встречается с талантом или хотя бы с задатками дарования. Дорн - единственный, кто оценил провалившуюся пьесу Треплева. «Свежо, наивно»,- говорит он, повторяя слова Треплева о «наивных и чистых». И в конце пьесы, уже незадолго до печальной развязки, после слов Тригорина о Треплеве: «Что-то странное, неопределенное, порой даже похожее на бред», Дорн восклицает: «А я верю в Константина Гаврилыча. Что-то есть! Что-то есть!..» (XI, 188) (Интересно, что именно для Дорна сохраняет значение треплевский символ «мировой души». В IV действии он так рассказывает поездке в Италию, о Генуе: «Движешься потом в толпе без всякой цели <...>, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей <треплевской> пьесе играла Нина Заречная» (XI, 183-184). И он же первый вспоминает о Нине.).

Такую же чуткость к таланту, веру в него проявляет Дорн в разговоре о Нине в начале последнего действия:

«Треплев <...> Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты.

Дорн. Значит, все-таки есть талант?» (XI, 184). Станиславский, готовясь к исполнению роли доктора, писал о нем Немировичу-Данченко 10 сентября 1898 года: «за исключением Треплева и Нины - относится ко всем легко, с некоторым сарказмом» (К. С. Станиславский. Собрание сочинений в восьми томах, т. 7. М., «Искусство», 1960, стр. 147.).

В этом подчеркнуто разном отношении к «старшим» и «молодым» и заключается, на наш взгляд, главное в роли Дорна. В известном смысле он оказывается ближе всех к Нине и Треплеву, к их начинаниям - особенно к Треплеву. Дорн увидел в нем то, чего не замечали ни мать, ни даже Нина: в последней сцене она совсем не интересуется тем, что Треплев пишет. В ответ на его слова - «Я не верую и не знаю, в чем мое призвание» - она говорит только: «Когда я стану большою актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете?..» (XI, 192).

У Дорна свои характерные привычки, фразы, свой круг повторяющихся деталей. Остановимся на одной - здесь особенно резко сталкиваются две части пьесы, условно говоря, «завязка» и «развязка». Дорн любит напевать. В I действии он тихонько поет «Я вновь пред тобою...» (XI, 150). И дальше тихонько поет романсы «Не говори, что молодость сгубила», «Месяц плывет по ночным небесам». Когда же в конце раздается выстрел Треплева, Дорн уходит со словами: «Не беспокойтесь»; очевидно, он догадывается, что случилось. Вернувшись, он опять напевает, как в I действии,- «Я вновь пред тобою стою очарован». Но он уже знает все, поет, чтобы не выдать себя, и вполголоса просит Тригорина увести куда-нибудь Аркадину.

Так постепенно открывается тихая, тоже «вполголоса» и в то же время, при всей внешней сдержанности, огромная сила финала «Чайки». Уход Нины, ее последние слова из треплевской пьесы, тригоринское «Не помню!», выстрел Треплева, наигранно-спокойный голос Дорна, напевающего как обычно «Я вновь пред тобою...»,- каждая из этих заключительных деталей-ударов, соотнесенных с прежними, подобными и контрастными, завершает пьесу с исчерпывающей бесповоротностью.

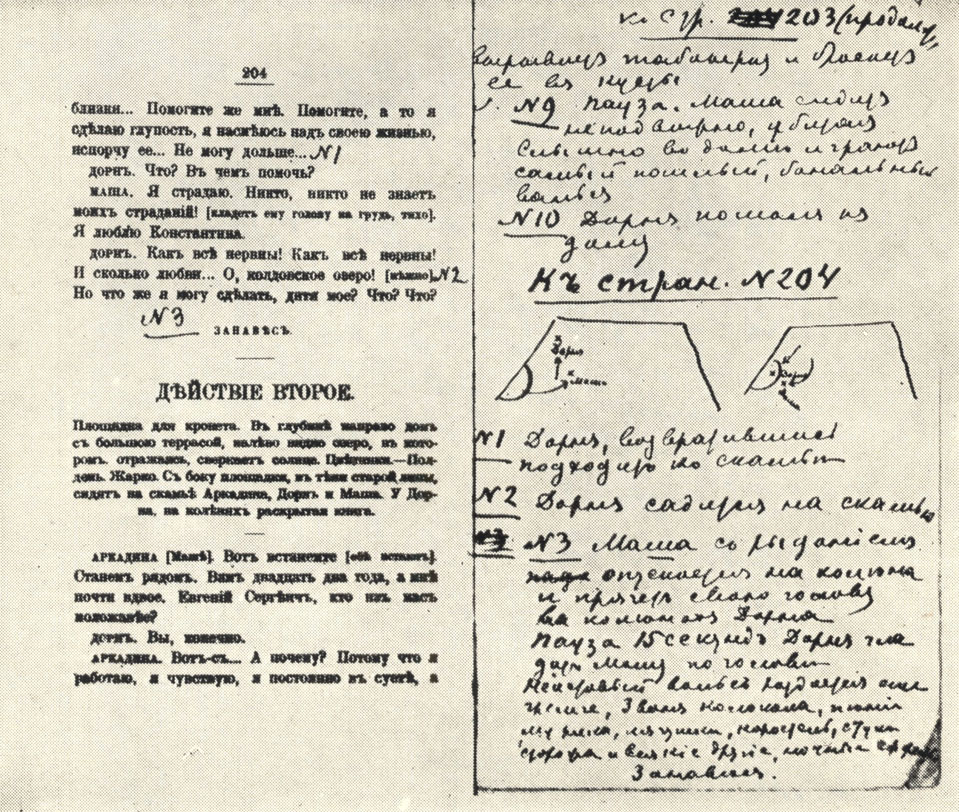

Страница режиссерского экземпляра К. С. Станиславского ('Чайка')

«Чайка» была рождена Чеховым для провала и для триумфа. Александрийский провал во многом объяснялся традиционным подходом к пьесе - с единственно главной героиней-чайкой, которой противостоят пошлые людишки. И наоборот, торжество «Чайки» на сцене Художественного театра в немалой степени связано с глубоким пониманием многоконфликтности пьесы.

В письме Чехову 25 апреля 1898 года Вл. И. Немирович-Данченко сообщал о создании нового театра и просил разрешения на постановку «Чайки». Мы находим здесь сжатое и точное определение пьесы: «последняя особенно захватывает меня, и я готов отвечать чем угодно, что эти скрытые драмы и трагедии в каждой фигуре пьесы при умелой, небанальной, чрезвычайно добросовестной постановке захватят и театральную залу» («Ежегодник МХТ», 1944, т. I. M., 1946, стр. 101-102.).

Сохранившийся и опубликованный экземпляр режиссерской партитуры К. С. Станиславского дает счастливую возможность проследить, как воспринимались постановщиком особенности построения пьесы, развития сюжета, движения характеров.

Режиссерские пометы, наброски, комментарии Станиславского к «Чайке» - богатейший материал, не исчерпанный, не «снятый» ни первой постановкой, ни последующими («Чайка» в постановке Московского Художественного театра. Режиссерская партитура К. С. Станиславского. Ред. и вступит, статья С. Д. Балухатого. Л.- М., «Искусство», 1938. Дальше указывается только номер страницы.).

Мы говорили о своеобразной «черной рамке» пьесы - от слов Маши о трауре по ее жизни до последней фразы Дорна о самоубийстве Треплева. Станиславский переводит эту особенность на язык сцены. У Чехова в ремарке к началу I действия сказано: «Только что зашло солнце» (XI, 143) - значит, еще светло. Станиславский же в своем режиссерском экземпляре записывает: «Пьеса начинается в темноте» (стр. 121). И помечает в начале IV действия: «Полутемнота...» (стр. 247). Такое «обрамление темнотой» подсказано перекличкой первых и последних фраз пьесы.

Острыми штрихами подчеркивает режиссер разницу между «молодыми» и «старшими» героями, связанными с искусством. Монолог о новых формах и о рутине в IV действии Треплев по чеховскому тексту произносит в полном одиночестве. Режиссер вносит свое уточнение: Треплев пишет, зачеркивает, размышляет под аккомпанемент оживленного разговора в столовой, звона посуды (там находятся Аркадина, Тригорин, Шамраев и другие).

Затем приходит Нина. У Чехова они с Треплевым вдвоем. И здесь маленькая, но значительная поправка. Нина произносит тургеневские слова «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам», рыдает (XI, 190) - Станиславский добавляет: «В столовой смех. (Это очень грубый эффект, но на публику действует. Конечно, не стою за него.)» (стр. 283).

Важен не сам по себе этот штрих, показавшийся постановщику слишком грубым, но общее направление работы: Станиславский настойчиво выделяет успокоенность, если так можно сказать, заданную оживленность «старших» на фоне страданий и бедствований молодых.

К Аркадиной, этой обворожительной пошлячке (по определению Немировича-Данченко), Станиславский беспощаден. Сцена ее бурного и аффектированного признания в любви Тригорину (с целью увезти его с собой, от Нины), после чего она так хладнокровно-деловито бросает самой себе: «Теперь он мой», а затем с наигранной небрежностью замечает: «Впрочем, если хочешь, можешь остаться»,- эта сцена очень точно прокомментирована в режиссерских записях. «Я не стыжусь моей любви к тебе»,- восклицает Аркадина (XI, 176). Станиславский комментирует: «Говорит таким же тоном и с таким же пафосом, с каким обыкновенно говорят в мелодраме» (стр. 233).

Замечательно «расписана» сцена ссоры Треплева и Аркадиной. У Чехова она вся на резких перепадах - от полного примирения матери и сына к неожиданному разладу, разрыву, взаимным оскорблениям - и к плачу их обоих, утешениям, снова примирению, на этот раз печальному, безутешному.

Станиславский подробно описывает, как Аркадина осторожно разматывает повязку сына (после первого покушения на самоубийство), рассматривает рану, как разводит лекарство, прикладывает смоченную тряпочку к голове, забинтовывает. После первых выпадов Треплева против Тригорина - «благороднейшая личность!» - Аркадина застывает, не выпуская бинта из руки; в ответ на новые оскорбления Треплева по адресу Тригорина она, уже «не помня себя, швыряет в лицо Треплева конец скатанного бинта, который она держала в руке. Отходит от сына. Треплев вне себя с остервенением срывает с себя повязку, чуть не кричит на мать. Оба стоят на противоположных концах стола. Треплев бросает в сторону матери повязку. Аркадина швыряет стул, на который опиралась, направляется к двери гостиной. Треп-лев идет вокруг стола и кричит ей вслед. Аркадина, не помня себя, со слезами в голосе кричит исступленно. Возвращается к Треплеву» (стр. 227).

Вся эта разработка соответствует одной - двум кратким ремаркам драматурга: «снимает у него с головы повязку», «накладывает новую повязку», «<Треплев > срывает с головы повязку» (XI, 173-174).

По мысли Станиславского, «игра» с бинтом как бы фокусирует состояние героев. Поэтому так точно отмечает он переход от осторожного разматывания бинта - к полной оторопелости, когда Аркадина застывает и - почти в беспамятстве швыряет бинт.

Удивительно метко схвачена суть этой сцены: актриса, вечно подтянутая, равно играющая на сцене и в жизни, вся как будто сделанная самою собой - впервые в пьесе теряет самообладание, контроль, в первый раз предстает перед зрителем искренней до конца: и как женщина, борющаяся за своего Тригорина, и как любящая, многогрешная мать. Только в этот момент, утратив свою постоянную «осанку», она ощутила - ненадолго - любовь к сыну. Потому так стремителен переход: «Ничтожество!» и - «Милое мое дитя, прости» (XI, 174).

Столь же суров Станиславский к Тригорину - намного строже, чем критики, увлекавшиеся выискиванием «чеховского» в беллетристе Тригорине. В сцене объяснения с ним Аркадиной ее бешеная воля и сильная, хотя и артистически сыгранная страсть противостоят его слабохарактерности. Он сам говорит о себе: «Вялый, рыхлый, всегда покорный...» (XI, 177).

У Чехова он сначала взволнованно и нетерпеливо признается ей, что увлечен Ниной, а затем, после ее бурных похвал, неистовых комплиментов, сникает и подчиняется.

У Станиславского «кривая» душевного состояния Тригорина вычерчена так: подбежав к Аркадиной, он просит ее остаться - «говорит энергично и смело, уверенно» (стр. 231). Но после того как она, все мгновенно поняв, отрицательно качает головой, «Тригорин раскисает совсем, уже несмело говорит умоляющим тоном: «Останемся»,- и - раскисши - садится на стул». Затем - новая волна восторга у Тригорина - он «с восторгом поверяет ей свою тайну». Но после театральных признаний, объятий Аркадиной - Тригорин уже не хочет оставаться, он «безмолвно качает головой,- смотря в одну точку, он совсем раскис» (стр. 265). Проходит пауза, «Тригорин сидит кислый, смотря в одну точку, потом лениво тянется, достает книжку и записывает (больше ведь ничего ему не остается делать!!)» (стр. 237).

Здесь, однако, развивая то, что заложено в чеховском тексте, Станиславский - уже не только как постановщик, но и как исполнитель роли Тригорина - пошел дальше Чехова и даже несколько оторвался от него. Известно, что автору пьесы Тригорин - Станиславский очень не понравился. В письме сестре 4 февраля 1899 года он говорил по поводу отзыва в «Курьере» («Станиславский играет Тригорина каким-то расслабленным»): «Ведь Тригорин нравится, увлекает, интересен...» (XVIII, 63). Еще раз в письме Горькому после просмотра спектакля: «Тригорин (беллетрист) ходил по сцене и говорил, как паралитик; у него «нет своей воли», и исполнитель понял это так, что мне было тошно смотреть» (XVIII, 145. См. также письмо Вл. И. Немировичу-Данченко 3 декабря 1899 года) (Об утрировке образа Тригорина в исполнении Станиславского писали Чехову Е. Коновицер - 18 декабря 1898 г. («Станиславский изобразил Тригорина оригинально, но не таким, каким Вы его написали»); Е. М. Шаврова - 23 декабря 1899 г. («Станиславский играет слишком расслабленного»); Н. М. Ежов - 29 января 1899 г. («он утрирует робость, застенчивость», ОР ГБЛ).).

У Тригорина действительно нет своей воли, но есть личность, обаяние, он лишен самодовольства, не опьянен славой. Просто слабовольному человеку Маша не стала бы рассказывать о своей жизни, о неудачной любви.

Смысл чеховской пьесы ощутим, но трудно извлекаем. Аркадина скупа, но ее нельзя играть просто как скупую. Тригорин не просто вялый. Те или иные качества героев словно растворены в других. Десять раз оказывается Арка-дина невнимательной к сыну, но вдруг пробуждается в ней материнское чувство к сыну - «оборвышу». Акцентируя одно, режиссер, исполнитель, исследователь рискуют недооценить другое. Ни одна сторона образа героя не оказывается абсолютной - она не уничтожает другие, неожиданные, казалось бы неподходящие.

Вот почему так интересен режиссерский комментарий Станиславского к «Чайке» - он поучителен не только тогда, когда постановщик находит точный сценический эквивалент тексту, но и в случаях «непопаданий».

Примером глубокого и органического проникновения в текст пьесы может служить финал «Чайки», как он прочитан и понят Станиславским.

После того как Треплев, оставшись один после ухода Нины, медленно, задумчиво вышел из комнаты, входят - шумно, весело, оживленно, даже кружась в вальсе,- Аркадина, Дорн, Шамраев, Тригорин, Маша, Полина Андреевна. Так же весело рассаживаются. Следует эпизод с тригоринcким «неузнаванием» чайки. Долго всматривается герой 6 чучело, пытаясь вспомнить; как помечает Станиславский: «Пауза очень важная (чтобы сидящие за столом не отвлекали в эту минуту внимание публики от Тригорина и Шамраева)» (стр. 293).

Затем - выстрел Треплева, уход и приход Дорна, его слова Тригорину: «Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился». У Чехова после этой фразы - «Занавес». Станиславский делает необычайный по смелости и по внутренней оправданности шаг: он продлевает сценическое время. Вот что происходит перед зрителями после заключительной фразы Дорна:

«Исступленный Тригорин; он остолбенел. Дорн грозит ему пальцем: тише, мол». Дорн опять запел, как ни в чем не бывало, и пошел в комнату, где застрелился Треп-лев.

Монотонный голос Маши, читающей цифры лото, и вполголоса пение Арка диной (веселый голос). Тригорин бледный, подошел к спинке стула Аркадиной, остановился, так как не решается сказать ей ужасную весть» (стр. 295).

Этот контраст между страшным смыслом последней фразы Дорна и «веселым голосом» Аркадиной еще раз показывает, какими сильными средствами пользовался режиссер, проникая в сложную суть чеховской пьесы. Иногда эти средства оказывались чересчур сильнодействующими, но общий итог содружества писателя и постановщика был исключительно плодотворным. Продолжив действие - чуть-чуть, на несколько мгновений, Станиславский устраивает героям как бы новую и последнюю проверку: не предусмотренную автором, но подготовленную им.

Аркадина ведет себя как ни в чем не бывало, всецело занятая собой, она ничего не может почувствовать - ей хорошо.

Выразителен и «монотонный голос» Маши. Это проведено сквозь все IV действие - остальные играют в лото весело, Аркадина, расшалившись, пищит, Шамраев басит, а Маша - «говорит монотонным голосом», «Тем же бесстрастным голосом», «очень грустным, еще более монотонным голосом», «еще грустнее и монотоннее» (стр. 273), «Тот же монотонный голос», «Опять этот монотонный, бесстрастный голос», «Опять тот же голос» (стр. 275). Голос Маши как низкая крайняя нота, так точка отсчета застольного веселья, шума, смеха остальных, особенно Аркадиной. Затем - после встречи и прощанья Нины - Треплева - та же игра в лото, смех и, наконец, развязка.

То особое положение образа Маши, о котором шла речь, здесь, в режиссерской разработке, превосходно оттенено, положено «на голоса».

Сценическое решение финала, предложенное Станиславским, сыграло важную роль для многих постановок «Чайки», и не только на сцене Художественного театра. Вспоминается, например, спектакль в Московском театре им. Ленинского комсомола, поставленный Анатолием Эфросом. Там тоже занавес закрывался не сразу после сообщения Дорна о Треплеве. Весело пела что-то про себя Аркадина (в превосходном исполнении артистки Е. Фадеевой) (Веселый голос, оживление Аркадиной внутренне оправдано - в этот трагический момент как бы фокусируется все ее поведение, вся «роль» по отношению к сыну. Осенью 1974 г. мы смотрели «Чайку» на сцене Ленинградского театра им. Ленинского комсомола в постановке Г. М. Опоркова. Постановщик решил финальную сцену совсем по-иному. После выстрела Треплева и слов доктора Дорна о лопнувшей склянке с эфиром Аркадина (Л. И. Малеванная) начинает биться в истерике и рыданиях. Выглядит все это очень эффектно, но, в сущности, никак не оправдано.

В целом же образ Аркадиной раскрыт ленинградской актрисой весьма талантливо и убедительно.). А Маша, прерывая игру, вставала и настороженно вслушивалась - как будто начиная чувствовать, безотчетно понимать, что случилось.

В разгар работы над «Чайкой» Станиславский не знал, «с какого конца к ней подходить». Надо ли это понимать так, что, закончив свою партитуру, он уже точно знал ответ? Вряд ли. Можно постигать «Чайку», но, очевидно, нельзя ее постичь - до конца, так, чтобы вопросов больше не оставалось. Можно по-разному ставить ее на сцене, но нельзя поставить раз и навсегда. Нельзя создать единственный эталон для всех. И может быть, нечто особенно важное заключено в том, что глубже всех проник в смысл пьесы человек, который был лишен заданности и не знал, как к ней подступиться.

|

ПОИСК:

|

© APCHEKHOV.RU, 2001-2025

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'