14. ОГЛАВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

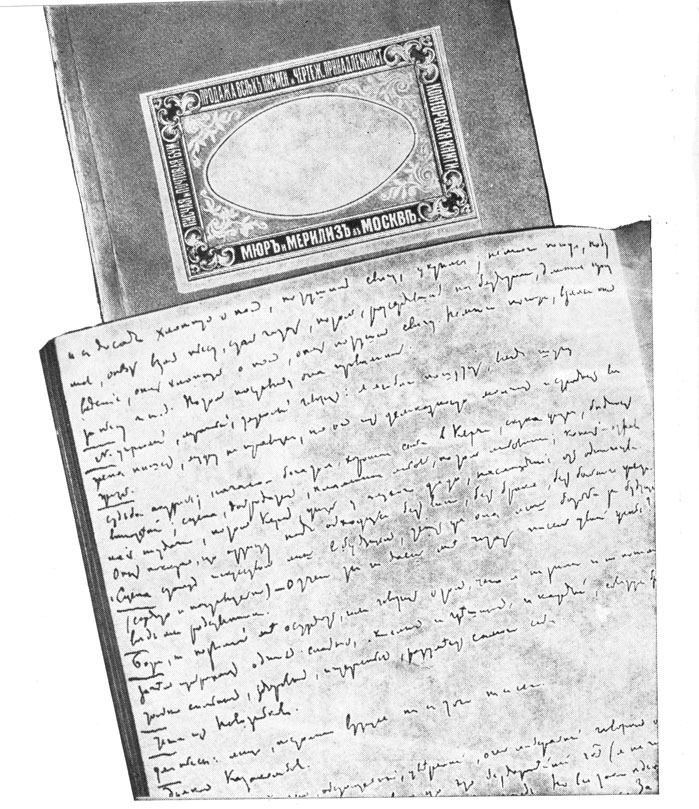

IV записная книжка, последняя страница

Вспомним еще раз строчки из письма Чехова Ольге Леонардовне:

«Ты жалуешься в письме своем, что я пишу кратко. Милая, это очерк у меня мелкий. Впрочем, и мысли теперь у меня не разгонистые, едва вымолвить успел два-три слова, как и ставь уже точку...» (31 августа 1901 года; XIX, 127) ((\А вот что писал Чехову А. И. Сумбатов-Южин, прочитав рассказ «Человек в футляре»: «Уж очень коротко пишешь, ей богу. Не говорю уже, как редко! Ведь это хвостик, этюд. И так читать почти нечего, а тут набредешь на что-нибудь живое, чуть разлакомишься - хлоп, конец» (14 сентября 1898 г. ОР ГБЛ).).

Не только слова и мысли - жизнь Чехова была «не разгонистой». Конец набегал незаметно и стремительно. «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел»...

Еще недавно исполнилось сорок лет, а Чехов чувствует себя уже на склоне лет, чуть ли не на самом краю.

16 марта 1901 года - Ольге Леонардовне: «Здравие мое становится, по-видимому, совсем стариковским - так что ты в моей особе получишь не супруга, а дедушку, кстати сказать». И подпись - «Твой старец Ant.» (XIX, 62). Спустя неделю: «В Ялте уже весна совершенная, все деревья в цвету, многое отцвело (в том числе и я)...» (А. Л. Вишневскому, 23 марта 1901 года; XIX, 66).

Вскоре после мартовского кровотечения в 1897 году Чехов подписал одно свое письмо - «Ваш калека» (Е. М. Шавровой, 26 марта; XVII, 50). Так он переиначил ее подпись - «Ваша коллега». «Видите, какой я калека»,- говорит он Н. М. Линтваревой после выписки из клиники А. А. Остроумова (1 мая 1897 года; XVII, 75) (6 апреля 1897 г. И. Л. Щеглов-Леонтьев записал в дневнике о Чехове: «Увы, и он, наш номер первый, зачислен в «инвалиды» («Литературное наследство», т. 68, «Чехов». М., Изд. АН СССР, I960, стр. 485).).

Теперь, в начале 900-х годов, к слову «калека» прибавилось другое определение, полушутливое, но совсем невеселое - «старик».

3 августа 1901 года Чехов посылает сестре письмо-завещание. Оно кончается словами: «Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно» (XIX, 115). Чувствуется в этих словах «итоговость», мысленно подведенная черта; и даже некоторая отрешенность - так не напишет человек, который рассчитывает еще долго оставаться на этой земле. Завещание не «на случай» смерти, но в виду надвигающейся смерти.

Когда говорят о Чехове - добром, чутком, деликатном, поэтичном, часто забывают этот точный и неумолимый отсчет чеховского времени, строгое ощущение близящегося конца.

И снова думаешь о том, что краткость - не только сестра таланта. Она и сестра чеховской жизни. Малый срок отпущен писателю. Сама его жизнь похожа на роман, сжатый до небольшой повести,- как писали в старину, «повести временных лет».

О своем недуге, о том, что он означает, чем грозит, Чехов всерьез не говорит - больше мимоходом, к слову. 26 апреля 1901 года в письме к О. Л. Книппер: «У меня все в порядке, всё, кроме одного пустяка - здоровья» (XIX, 78). И уже следующая фраза - совсем о другом.

В марте 1903 года Чехов идет на прием к проф. А. А. Остроумову - «и тот,- рассказывает он в письме А. С. Суворину,- осмотрев меня как следует, обругал меня, сказал, что здоровье мое прескверно...» И дальше: «Ты, говорит, калека» (17 июня 1903 года; XX, 112 - 113).

В I книжке есть запись:

«Со мною сестра или жена... Ночью она вдруг плачет.- Что с тобой? Отчего ты? - Молчание» (I, 118, 4).

Вполне возможно, что это творческая заготовка. Но каждый раз, когда, листая записные книжки, наталкиваешься на нее, она кажется автобиографической. Как будто запись о том, что это его, Антона Павловича, безнадежно больного, тихо, стараясь не выдать себя, оплакивают родные. Но это лишь кажется так.

Уже написано завещание, намечено распределение имущества между будущими наследниками, но записной книжке Чехов не выдает ни одной мысли о своей близящейся кончине.

Перенесемся в другое время: записная книжка Ильи Ильфа. Как свидетельствует Е. Петров, только в двух местах Ильф вспоминает о своей болезни.

«Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло». И - «...так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде» (И. Ильф. Записные книжки. 1925-1937. М., «Советский писатель», 1957, стр. 31-32, 142, 183.).

Такие фразы у Чехова невозможны. В его записной книжке последних лет можно встретить лишь отдаленное упоминание о том, что будет «за чертой»: «Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким» (I, 121, 14).

Примерно в конце 90-х годов Чехов начинает переписывать в специальную записную книжку свои неосуществленные заголовки, заметки, замыслы. До сих пор свои записи, реализованные, вошедшие в произведения, он вычеркивал: каждую строку, заметку крест-накрест и так же - всю страницу. Теперь он начинает обводить чернилами карандашные записи, еще не использованные (Н. Г. Гарин-Михайловский вспоминал о последней встрече с Чеховым в Ялте: «- Вы знаете, что я делаю? - встретил он меня. - В эту записную книжку я больше десяти лет заношу все свои впечатления. Карагдаш стал стираться, и вот я решил навести чернилом: как видите, уже кончаю. Он добродушно похлопал по книжке и сказал: - Листов в пятьсот еще не использованного материала. Лет на пять работы. Если напишу, семья останется обеспеченной) (Н. Гарин. Памяти Чехова в воспоминаниях современников). М., ГИХЛ, 1960, стр. 659. Комментаторы сообщают, что Чехов обвел чернилами неиспользованные записи в 1903 г. (см. там же, стр. 792) Очевидно, они основываются на свидетельстве Н. Гприна-Михайловского, бывшего у Чехова в апреле 1903 г. Но это ошибка: Чехов обвел чернилами свои записи раньше. ). И позднее переписывает их в записную книжку, которую называют IV. Ее текст впервые публикуется отдельно в Полном собрании сочинений и писем, издаваемом Институтом мировой литературы.

IV записная книжка - итог накопленного в чеховской творческой лаборатории. Перечень задуманного, но ненаписанного. Чехов, как мы помним, не довел переписывания до конца. Очевидно, помешала болезнь.

В сентябре 1903 года он пишет о «Вишневом саде»: «Пьесу я почти кончил, надо бы переписывать, мешает недуг, а диктовать не могу» (М. А. Членову; XX, 130).

О многом здесь можно только догадываться. О чем думал он, слабеющий, слабый не по годам, когда переносил десятки своих заметок? Ведь работы над ними хватило бы на многие годы. Достаточно сказать, что Чехов успел переписать 365 заметок. Триста шестьдесят пять - сколько дней в году. А мы видели, какое богатство таит только одна чеховская заметка.

Переписывая из I записной книжки, он остановился на 118 странице, на заметке: «Когда у актера есть деньги, то он шлет не письма, а телеграммы» (I, 118, 6). Всего в I книжке 141 заполненная страница - значит, заметки 23-х страниц книжки остались непереписанными. Иначе говоря, 365 нереализованных заметок - это еще не все, фактически их больше, часть осталась не перенесенной в IV книжку.

О чем же думал Чехов, перенося записи-«листов на пятьсот еще не использованного материала»? Может быть, не только о том, какое это богатство, но и о том, что ему оно уже не по силам?

«Ах, какая масса сюжетов в моей голове,- читаем в его письме Ольге Леонардовне,- как хочется писать, но чувствую, чего-то не хватает - в обстановке ли, в здоровье ли» (23 января 1903 года, XX, 25).

Записные книжки полнились как закрома, как сокровищницы, а сил оставалось все меньше.

Заканчивая «Вишневый сад», Чехов сообщал: «Пишу ежедневно, хотя и понемногу, но все же пишу. Я пришлю пьесу, ты прочтешь ее и увидишь, что можно было бы сделать из сюжета при благоприятных обстоятельствах, то есть при здоровье» (к О. Л. Книппер, 2 октября 1903 года; XX, 143).

IV записная книжка - свод того, что мог бы сделать Чехов «при благоприятных обстоятельствах, то есть при здоровье»; перечень всего, что отняла смерть Чехова у нас, его читателей.

Всю свою жизнь писатель рос и развивался как бы вместе со своим творчеством - снова и снова обращался к прежним своим произведениям, заново их правил, шлифовал, готовя для новых изданий, порой серьезно переделывал. И вот теперь, переписывая задуманное, заготовленное в специальную записную книжку, он как бы забирает с собой в будущее свои замыслы. Убористым почерком, мелким,- с каждым годом все более мелким, бисерным - перебеляет ровно и аккуратно.

Пойдем вслед за ним, за его пером.

На первой странице IV книжки:

«Зачем Гамлету было хлопотать о видениях после смерти, когда самое жизнь посещают видения пострашнее?» (IV, 1, 6).

О том, что собирался делать Чехов с этой записью, гадать не будем. Скажем только: перед нами одна из самых важных, долговременных мыслей, проходящая сквозь все его творчество. Еще в юношеской пьесе Чехова без названия, относящейся « концу 70-х годов, то есть на самой ранней заре творчества, главный герой Платонов решает - быть ему или не быть, жить или кончить самоубийством; беря в руки револьвер, он говорит: «Гамлет боялся сновидений... Я боюсь... жизни!» (XII, 161).

Спустя больше десятилетия Чехов записывает в I записной книжке в 1891 гаду:

«Зачем Гамлету было хлопотать о видениях после смерти, когда самое жизнь посещают видения нестрашнее?» В книге «Из архива А. П. Чехова. Публикации» - в основном издании, по которому мы цитируем записные книжки (с некоторыми поправками),- комментатор не поясняет этой заметки. А между тем она относится к рассказу «Страх», опубликованному в 1892 году. Повествование ведется от первого лица - подзаголовок: «Рассказ моего приятеля». Герой описывает свои дружеские отношения с четой Силиных- Дмитрием Петровичем и Марией Сергеевной. Однажды у него происходит с приятелем такой разговор. Дмитрий Петрович спрашивает, «грустно улыбаясь».

«- Скажите мне, дорогой мой, почему это, когда мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпаем материал не из жизни, а непременно из мира привидений и загробных теней?

- Страшно то, что непонятно.

- А разве жизнь вам понятна? Скажите: разве жизнь вы понимаете больше, чем загробный мир?» (VIII, 164).

И Дмитрий Петрович сам себе отвечает:

« - Наша жизнь и загробный мир одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света. Принц Гамлет не убивал себя потому, что боялся тех видений, которые, быть может, посетили бы его смертный сон; этот его знаменитый монолог мне нравится, но, откровенно говоря, он никогда не трогал меня за душу <...> Что и говорить, страшны видения, но страшна и жизнь. Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни <...> Мне страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться» (VIII, 164 - 165).

Все, что дальше рассказывает Дмитрий Петрович, подтверждает его главную мысль: страшно - не страшное, не фантастическое, не исключительное, а самое что ни есть будничное, обыденное. Пугающе странной, мучительно-парадоксальной оказывается и его семейная жизнь - он безнадежно влюблен в жену, которая верна ему, от которой у него двое детей, но которая IK нему совершенно равнодушна: «Разве это не страшнее привидений?» (VIII, 167).

Дальше герой-рассказчик говорит о своем ночном свидании с женой Дмитрия Петровича, о любовных клятвах, восторгах; о растерянности мужа, который все узнает.

Кончается рассказ так:

«В тот же день я уехал в Петербург, и с Дмитрием Петровичем и его женой уж больше ни разу не виделся. Говорят, что они продолжают жить вместе» (VIII, 173).

Последняя фраза - Высшая точка в развитии темы «страшно-'Не страшное». Видимое, внешнее благополучие семейной жизни Силиных рухнуло, жена почти открыто изменила мужу, она любит другого. Но все равно жизнь с ее обыденщиной идет своим путем. «Ночной» сюжет не в силах повернуть ее ровного и однообразного «дневного» течения.

Так реализовалась давняя чеховская мысль о Гамлете и видениях.

Рассуждения Дмитрия Петровича перекликаются с мыслями тургеневского героя - в рассказе-этюде «Довольно (отрывок из записок умершего художника)». Подобно чеховскому персонажу, герой Тургенева тоже отталкивается от Шекспира. Ему на память приходят «ведьмы, призраки, привидения» из «Макбета».

«Увы! - восклицает он,- не привидения, не фантастические, подземные силы страшны; не страшна гофманщина, под каким бы видом она ни являлась... Страшно то, что нет ничего страшного, что сама суть жизни мелко-неинтересна - и нищенски-плоска» (И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 28-ми томах, т. IX. Сочинения. М.- Л., «Наука», 1965, стр. 118. ).

Чехов наследует тургеневскую тему «не страшного страшного». Он углубляет ее тем, что «мельчит», доводит до трагичности еще более мелких, незначительных мелочей, мелководья, будничности.

Мысль Тургенева о «трагической нетрагичности» современной действительности толкала его к отвращению от «прозы жизни», к уходу в сферу вечного - красоты, любви, искусства. Чехов жестче, трезвее, суровее - это особенно ощутимо, когда сравниваешь эмоционально приподнятое, взволнованное, отрывочное повествование в рассказе «Довольно» и речь героя в чеховском «Страхе».

«Довольно» уже предвещает переход к «Стихотворениям в прозе». Самый жанр этот чужд Чехову - прозаику, лишенному открытой поэтичности. «Стихотворения в прозе» или нечто, отдаленно их напоминающее, скорее можно встретить в речи чеховских персонажей, за которых автор, так сказать, прямой ответственности не несет (монолог Сони «Мы отдохнем» в пьесе «Дядя Ваня», Ани - о проданном вишневом саде (Сказанное нельзя понимать прямолинейно. Некоторые сближения чеховского повествования с жанром «Стихотворений в прозе» порой оказываются возможными. Напомним, что, работая над повестью «Степь», Чехов писал 23 января 1888 г.: «Откровенно говоря, выжимаю из себя, натужусь и надуваюсь, но все-таки в общем она <повесть> не удовлетворяет меня, хотя местами и попадаются в ней «стихи в прозе» (XIV, 23).).

Мысль о том, что «страшно нестрашное», у Чехова больше приземлена, слита с представлением о жизни во всей ее реальной будничности, пошловатой повседневности. Не поэтическое отталкивание от прозы жизни, но глубокое погружение в самую толщу быта, стремление в мельчайших его порах и клетках проследить симптомы будущих перемен.

Путь Чехова сходится здесь с общим движением русской прозы второй половины XIX века. В конце 70-х - в начале 80-х годов, то есть в пору, когда Чехов начинал свою литературную деятельность, в журнале «Отечественные записки» публикуется роман Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия». В IX главе описывается «эстетический спор» между героями. Глумов доказывает, что современная жизнь не дает материала для трагедии. Соглашаясь с ним, другой персонаж рассуждает: «как мы, можно сказать, с малолетства промежду скоропостижных трагедиев ходим, то со временем так привыкаем к ним, что хоть и видим трагедию, а в мыслях думаем, что это просто «такая жизнь».

Замечание это вывело на сцену новую тему: «Привычка к трагедиям». Какого рода влияние оказывает на жизнь «привычка к трагедиям»?»

Один из участников спора говорит о человеке, который «до того принюхался к трагическим запахам, что ничего уж и различить не может».

« - Да ведь это именно настоящая трагедия и есть! - горячился я, - подумайте! разве не ужасно видеть эти легионы людей, которые всю жизнь «промежду трагедиев» - и даже не понимают этого! Воля ваша, а это такая трагедия и притом не в одном, а в бесчисленном множестве актов,- об которой даже помыслить без содрогания трудно!» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20-ти томах, т. 15. М., «Художественная литература», кн. I, 1973, стр. 104.)).

Щедрин вплотную подходит к тому пониманию прозаической трагедии - невидимой, незамечаемой, слитой с ровным течением жизни, - которое связывается у нас с именем Чехова. Автор «Палаты № 6», описывая, как сторож Никита избивает больного, замечает: «и страшно тут не то, что его бьют,- к этому можно привыкнуть, а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка» (VIII, 116).

И еще один писатель вспоминается, когда мы думаем о тех, кто вместе с Чеховым подходил к пониманию скрытой, обыденной трагедии,- Короленко. Ему принадлежит рассказ, знаменательно озаглавленный: «Не страшное». Правда, написан он в начале 900-х годов, то есть в ту пору, когда уже опубликованы многие чеховские рассказы на тему «нестрашной» трагедии. 10 марта 1901 года Короленко писал Батюшкову: «Я работаю. Кончаю рассказ (листа в три). Заглавие (пока) «Не страшное» (из подслушанных разговоров). Тема для меня самого неожиданная. Не знаю, что выходит, но меня захватило сильно. «Не страшное» - это то обыкновенное, повседневное, к чему мы все присмотрелись и притерпелись и в чем разве какая-нибудь кричащая случайность вскрывает для нас трагическую и действительно «страшную» сущность» (В. Г. Короленко. Собрание сочинений в 10-ти томах, т. 3. М., ГИХЛ, 1954, стр. 464.). Рассказ так и строится: будничная, спокойная, однообразная жизнь героев вдруг как будто разрывается и под ней обнаруживаются трагические глубины, которые раньше не были видны.

«Да,- говорит герой,- есть в этом обыкновенном, в этой смиренной и спокойной на вид жизни благодатных уголков свой ужас... специфический, так сказать, не сразу заметный, серый... Где тут, собственно, злодеи, где жертвы...» (Там же, стр. 393.).

Тема, которую Короленко считал для себя неожиданной, для Чехова глубоко органична. В его творчестве трагическое как целостное, исключительное и необычайное последовательно дробится, мельчится, не теряя, однако, своей сущности. О человеке, превращенном в «отупевшее животное», можно сказать словами щедринского героя: «Да ведь это именно настоящая трагедия и есть!»

«Он обладал редким ясновидением бесчисленных микроскопически мелких недоразумений, странностей и нелепостей, из которых соткалась людская жизнь и которых мы обыкновенно не замечаем, не чувствуем и не стыдимся,- писал о Чехове историк В. О. Ключевский,- по отвычке к ним или по отвычке от размышления, по притупленности самочувствия и совести, как крепко спящий человек не чувствует, что по нему ползает и кусает его» (В. О. Ключевский. О Чехове. Публикация А. Кизевет-тера. «Русские ведомости», 2 июля 1914 г., № 151.).

Страшные видения и - еще более страшная реальность, ужас потустороннего аи находящегося «по эту сторону» - вот мотивы многочисленных заметок чеховских записных книжек.

«Увы, ужасны не скелеты, а то, что я уже не боюсь этих скелетов» (I, 112, 9. Запись тоже переносится в IV книжку - IV, 17, 9).

Туда же переписывает Чехов: «Смерть страшна, но еще страшнее было бы сознание, что будешь жить вечно и никогда не умрешь» (I, 101, 10 - IV, 12, 9).

В наброске монолога царя Соломона:

«О, как темна жизнь! Никакая ночь во дни детства не ужасала меня так своим мраком, как мое не постигаемое бытие» (XII, 316).

В рассказе «Страх» мотив видений Гамлета и ужаса «видений» самой жизни, казалось бы, был уже полностью исчерпан. Почему же Чехов перенес запись «Зачем Гамлету было хлопотать о видениях...» в IV книжку как неиспользованную? Может быть, просто ошибка памяти, писатель забыл о своем рассказе «Страх»?

Но Чехов редко забывал и ошибался в подобных случаях. Мы не раз встречаемся с тем, что тот или иной образный мотив, мысль реализуется в произведении, но им не исчерпывается. И, написав рассказ, повесть, Чехов после публикации продолжает снова и снова возвращаться к исходному поэтическому «зерну» (Интересные наблюдения над тем, как соотносятся у Чехова замысел и произведение, делает Л. М. Долотова в статье «Мотив и произведение» («Рассказ старшего садовника», «Убийство» и др.» Сб. «В творческой лаборатории Чехова». М., 1974).).

Запись «Зачем Гамлету было хлопотать о видениях...» восходит к юношеской пьесе Чехова без названия, она ведет к рассказу «Страх», реализуется в нем, но не исчерпывается; она продолжает свою жизнь и после него, перекликается с другими заметками записной книжки. И наконец, переносится в IV книжку как материал для будущей работы.

За одной записью встает все творчество Чехова.

Дело не только в том, что запись оказывается не случайной. В ней, как в некоем гене, заложены существенные особенности писательского видения жизни. Иначе говоря, в ней проявляется органичность творчества, его нехаотичность, его «структурная почва».

Чем крупней и значительней писатель, тем меньше сделанное им '«рассыпается». Тем более тесно связывается его творческая заготовка не только с определенными произведениями, но с многими, со всем его творчеством; оно выступает в этом смысле целостным как единое произведение.

В свою «книжку будущего», IV записную книжку, Чехов переносит записи одну за другой, каждая как бы живет своей собственной «микрожизнью». Но мы видим, что записи связываются друг с другом, образуют скрытые внутренние циклы, серии, потоки. В этом внутренняя сосредоточенность Чехова-художника, сконцентрированность его творческого внимания.

На той же 1 странице IV записной книжки, где запись о Гамлете и видениях, читаем:

«Один действительный статский советник взглянул на красивый ландшафт и сказал: - Какое чудесное отправление природы!» (IV, 1, 10, из I, 41, 4).

Для автора «Человека в футляре» язык - один из важнейших «симптомов» состояния человеческой натуры. Учитель Беликов не только ходил в жаркую погоду в галошах и с зонтиком. У него, если можно так сказать, и речь «в галошах». Она вся состоит из оборотов - «взвесить предстоящие обязанности», '«я не подавал никакого повода к такой насмешке», «эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества». Можно сказать, что футлярность его языка - в педантической, неодушевленной правильности, которая, кажется, уже доводится до садизма.

В записных книжках Чехов непрерывно фиксирует «футляризмы» языка, слова и обороты чинные, чиновнические, теряющие живость, непосредственность, превращенные в мертвые стереотипы.

«Писарь посылает жене из города фунт икры с запиской: «Посылаю Вам фунт икры для удовлетворения Вашей физической потребности» (I, 95, 6).

«Педагогу: Его местоимению Ив. Ив. Груздеву» (I, 101, 5).

«Принимая во внимание, милтисдарь, исходя из того положения милтисдарь» (I, 102, 8, перенесено в IV книжку IV, 12, 8).

«Мой папа имел до Станислава 2-й степени включительно» (I, 134, 7).

«Учитель: «крушение поезда с человеческими жертвами»... Это не так. Надо: «крушение поезда, имевшее своим последствием человеческие жертвы»... «по причине собравшихся гостей»... (I, 137, 1).

«Она любит слово компромисс и часто употребляет его: «Я неспособна на компромисс»... «доска, имеющая форму параллелепипеда» (I, 139, 2).

«...что совершивается следующим образом»... (I, 141, 2).

Запись об «отправлении природы», перенесенная в IV книжку, находится в большом ряду заметок, где часть речи - Местоимение - превращается в чин («Его местоимение»), где обороты не рождаются, а механически конструируются, где живой и действенный глагол теряется среди наползающих друг на друга существительных и причастий.

Язык человека и его «чиновность», сухость, футлярность - постоянная тема размышлений Чехова. В его письмах:

«...какая гадость чиновничий язык! Исходя из того положения... с одной стороны... с другой же стороны - и все это без всякой 'надобности. «Тем не менее» и «по мере того» чиновники сочинили. Я читаю и отплевываюсь. Особенно паршиво пишет молодежь. Неясно, холодно и неизящно; пишет сукин сын, точно холодный в гробу лежит» (А. С. Суворину, 24 августа 1893 года; XVI, 85). Последние строки вызывают в нашей памяти запись к «Человеку в футляре» - «Когда лежал в гробу, то казалось улыбался: нашел свой идеал» (I, 86, 2). Так неожиданно пересекаются мысли о языке и о футляре.

«Я получил из управления пошлое чиновницкое письмо: «Впоследствие письма Вашего и т. д. Выставлен номер. Не вследствие, а впоследствие. Экая духота» (А. С. Суворину, И ноября 1893 года, XVI, 98).

«...согласно Вашего письма,- как говорят чиновники» (А. С. Суворину, 27 января 1898 года; XVII, 222).

О подаренной папке: «Только когда приедете в Ялту, я попрошу Вас закрасить вывеску «текущие работы». Это похоже на «входящие и исходящие» (Б. А. Лазаревскому, 2 апреля 1900 года; XVIII, 359).

Если мы сопоставим два этих ряда - высказывания Чехова в письмах и его заметки в записных книжках,- ясно проступают и сходство и различие между ними. Высказывания и записи объединены темой: «какая гадость чиновничий язык!» Но в первом случае Чехов приводит отдельные примеры этой «гадости». Во втором - в наброске начинает сквозить характер человека, произносящего чиновничьи - механические слова. В первом - «Не вследствие, а впоследствие». Во втором: «Мой папа имел до Станислава 2-й степени включительно». Начинается фраза по-человечески, даже чуть по-детски простодушно. Контраст между «мой папа» и «до Станислава 2-й степени включительно», то есть контраст между естественным, живым и - формальным, казенным, контраст, сведенный в одну короткую фразу, придает заметке ту анекдотичность, парадоксальность, которая отличает чеховские записи.

Сходное противоречие в заметке - «Писарь посылает жене...». Этот писарь обращен к своей собственной жене не родственной, не «мужниной» стороной, но писарской - он объясняется с ней как с незнакомой. Язык - средство общения - превращается в средство разобщения.

Запись эта затем используется в повести «В овраге». В начале II главы:

«Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе писчей бумаги в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Аниоим никогда не употреблял в разговоре: «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности» (IX, 382).

Здесь тот же контраст - после по-домашнему обходительных слов «папаша и мамаша» тем резче выделяется это «удовлетворение... физической потребности». То, что было заложено в черновой заметке, получает в повести новое наполнение. Противоречие «языковое» углубляется, уходит в самую натуру Анисима. Он привык к жизни как она есть, раз и навсегда задана: «Кто к чему приставлен, мамаша» (IX, 391). Но порою он вдруг выпадает из проторенной колеи, начинает остро и мучительно ощущать свои грехи, просит у бога прощения и пощады (см., например, сцену - Аниоим на свадьбе; IX, 387-388). А затем - снова возвращается к тому, к чему он «приставлен», к жульничеству, к фальшивым деньгам. Сосланный в Сибирь на каторгу вместе со своим другом и учителем Самородовым, Анисим в конце повести опять напоминает о себе: «Как-то иришло от него письмо, написанное в стихах, на большом листе бумаги в виде прошения, все тем же великолепным почерком. Очевидно, и его друг Самородов отбывал вместе с ним наказание. Под стихами было написано некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка: «Я все болею тут, мне тяжко, помогите ради Христа» (IX, 413).

Так, углубляясь, доходит до трагического звучания мотив, зафиксированный в записи об «удовлетворении физической потребности». На этом примере ясно видно движение образной мысли - от языка к характеру, от столкновения «живых» и «неживых» оборотов - к противоречию живого и неживого в натуре героя.

Мы не знаем, какая судьба ожидала запись о «чудесном отправлении природы», перенесенную в IV книжку. Но обращение к другим примерам, в чем-то «однонаправленным», позволяет ощутить то, что таится в подобных, казалось бы, чисто анекдотических заметках.

Но у Чехова нет ничего чисто анекдотического.

Заметки о чиновничьем языке образуют один из тех «концентрических кругов», которыми охватывается тема футляра. Вот другой круг - не зачиновленный язык, а сама природа.

В IV книжку переносится запись:

«Был прекрасный строевой лес; назначили лесничего - и через 2 года леса нет, шелкопряд». (IV, 11, 15; из I, 99, 8).

Вариант этой заметки:

«Лесничий с погонами, который никогда не видел леса» (III, 74, 2).

Переносится в IV книжку и такая запись:

«Видел владелицу фабрики, мать семейства, богатую русскую женщину, которая никогда не видала в России сирени» (IV, 6, 8; из I, 81, 6).

Постепенное «оравнодушивание», отупение человека проявляется в разнообразных симптомах: жесткой, сухой, казенной становится его речь. Он перестает замечать живую природу.

Среди заметок, перенесенных в IV книжку:

«На месте когда-то бывшей усадьбы и следа нет, уцелел один только куст сирени, который не цветет почему-то» (IV, 16, 15;из I, 111, 7).

Вспомним Печенегов хутор («Нигде кругом не было видно ни воды, яи деревьев»; IX, 223); записи к образу Лопахина («в усадьбе везде надписи: «посторонним вход запрещен», «цветов не топтать» и проч.»; I, 129, 3; ср. III, 83, 5). На память приходит «Черный монах»: Коврин, выздоровев, становится скучным, вялым. Приехав в деревню, к тестю, он выходит в сад: «Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его» (VIII, 287).

Невидимый футляр, оказывается, может разъединить человека и природу.

Есть еще один ряд записей, также группирующихся вокруг темы футляра как некоего невидимого центра,- о любви.

В IV книжку перекосятся знакомые нам заметки:

«В любовном письме: «Прилагаю на ответ марку» (IV, 15, 16; из I, 109, 10).

«N. долго ухаживал за Z. Она была очень религиозна и, когда он сделал ей предложение, положила сухой, когда-то им подаренный цветок в молитвенник» (IV, 17, 11; из I, 112, 11).

Одна из первых записей, перенесенных в IV книжку:

«Пофилософствовать насчет любви N. мог, но любить - нет» (IV, 1, 5). Впервые записаны эти слова в пору работы над повестью «Три года», в самый начальный момент (см. I, 9, 4; ср. I, 39, 7).

В повести, в XIII главе, Ярцев говорит Юлии:

«А все-таки без любви нехорошо <...> Мы всё только говорим и читаем о любви, но сами мало любим, а это, право, нехорошо» (VIII, 450).

Перед нами один из примеров того, как запись реализуется в произведении, но тема ее, мотив, продолжает жить в сознании автора, не «отпускает» его.

В последней части I книжки, откуда Чехов не успел переписать заметки в IV, находим:

«Любовь? влюблен? Никогда! Я коллежский асессор» (I, 134, 14).

Еще один круг «футлярных» записей - семейный.

«Я заметил, что, женившись, перестают быть любопытными» (IV, 3, 8; из I, 70, 6).

«Женятся, потому что обоим деваться некуда» (IV, 7, 4; из I, 87, 2).

«После того, как он женился, все - политика, литература, общество - не казались ему интересными, как раньше...» (см. полиостью IV, 12, 5; из I, 101, 6).

Особая грань футлярного человека многосторонне раскрывается в записных книжках - его отношение к искусству.

В IV записную книжку Чехов переносит:

«Мнение профессора: не Шекспир главное, а примечание IK нему» (IV, 6, 4; из I, 80, 7).

«Учитель: не следует праздновать столетие Пушкина, он ничего не сделал для церкви» (IV, 12, 12; из I, 102, 1).

Заметка из I книжки, откуда Чехов не успел перенести записи в IV:

«Он любил литературу, которая его «е беспокоила, т. е. Шиллера, Гомера и т. п.» (I, 120, 22). К этой заметке Чехов снова вернется - она войдет в набросок IK рассказу (см. XII, 327).

У футлярного человека - футлярные представления об искусстве. И - о юморе.

«N., угрюмый, мрачный, тяжелый говорит: я люблю пошутить, всегда шучу» (IV, 20, 1; из I, 117, 2).

Это один из самых устойчивых мотивов у Чехова. У футлярного человека «деревенеет» язык, «усыхает» любовь. Под стать этому и его юмор, только подчеркивающий угрюмую скуку и мрачность его души.

В этом смысле чеховские записные книжки обманчивы: кажется, писатель шутит - а это он записал шутку, характерную для героя, выдающую всю его непритязательность.

Например: «Садовник изменник, когда он продает настурции» (I, 67, 4). Этот каламбур («продает нас Турции») уж наверное припасен для какого-нибудь скучного весельчака - так же, как записи: «Какое вы имеете полное римское право» (I, 84, 1) - предназначены для штатного остряка Ивана Петровича Туркива («Ионыч»).

Итак - казенный язык; не замечаемая людьми с «чиновничьими душами» природа; недоступная для них. неуместная любовь («влюблен? Никогда!»); по-казенному замкнутая семья; искусство, которое «не беспокоит»; механический юмор... И весь этот венчается по-чеховски суровой и печальной фразой, которую писатель тоже «заберет» в IV книжку: «Россия страна казенная» (I, 98, 4 - в IV, 11, 7).

Однако и это - не итог. У Чехова - всегда ищущего художника- вообще нет итогов -как окончательных, неколебимых выводов. Как бы навстречу заметкам о разных формах и случаях оказенивания человека идут прямо противоположные - о героях, которые вдруг пробуждаются, хоть на миг стряхивая с себя душевную лень, сон, безразличие.

«Молодой, только что кончивший филолог приезжает в родной город. Его выбирают в церковные старосты. Он не верует, но исправно посещает службы, крестится около церквей и часовень, думая, что так 'нужно для народа, что в этом спасение России. Выбрали его в председатели земской управы, в почетные мировые судьи, пошли ордена, ряд медалей - и не заметил, как исполнилось ему 45 лет, и он спохватился, что все время ломался, строил дурака, но переменять жизнь было поздно. Как-то во сне вдруг точно выстрел: «Что вы делаете?» - и он вскочил весь в поту» (IV, 7, 12; из I, 89, 1).

Вначале как будто все тот же сюжет - о человеке, который душевно вянет, сохнет, успокаивается, постепенно все больше теряет самого себя. И вдруг «точно выстрел» - пробуждение, толчок, потрясение. Может быть, всего на миг, это не известно, но душа как будто ожила.

Этот сюжет, перенесенный с небольшими поправками в IV книжку из I, особенно характерен для Чехова. Все, что сопровождало жизнь героя,- избрание в церковные старосты, в председатели земской управы, ордена, медали,- все это внешнее, формальное, из разряда «чина». Главное - не в этом, не в «наружном» сюжете, а во внутреннем, скрытом, который внезапно дает о себе знать; он как будто взрывается - «точно выстрел» - в душе героя.

О женщине, чья жизнь проходит «гладко, ровно», она забыла о любви: «...Но как-то вдруг заиграла музыка, внутри в груди вдруг все тронулось, точно весенний лед, она вспомнила Z., свою любовь к нему и с отчаянием подумала, что ее жизнь сгублена, испорчена навеки, что она несчастна; потом прошло. Через год опять был такой же припадок при встрече нового года, когда поздравляли с новым счастьем и в самом деле захотелось нового счастья» (IV, 9, 15; из I, 92, 13).

Снова человек предстает как бы на неожиданном изломе, в момент душевного потрясения, «встряски» - когда «внутри в груди все тронулось, точно весенний лед». Это один из самых устойчивых сюжетных мотивов, если можно сказать, нервных узлов чеховского сюжета, как он отражен в записях; в тех, которые Чехов выписывал для будущего.

«Инженер или врач Z. пришел к дяде редактору, увлекся, стал часто бывать, потом стал сотрудником, бросил мало-помалу свое дело; как-то идет из редакции ночью, вспомнил, схватил себя за голову - все погибло! Поседел. Потом вошло в привычку, весь поседел, обрюзг, стал издателем, почтенным, но неизвестным» (1,119, 10).

Жизнь персонажей чеховских записей - постоянное единоборство с «привычкой», с «гипнотизирующей силой сытости» (II, 21, 3), неожиданная смена многолетней душевной дремоты - пробуждением. Та «принюханность к трагическим запахам», о которой говорил щедринский персонаж, вдруг уступает острому, горькому ощущению бессмысленности прожитой жизни.

«Был суфлером, потом опротивело, бросил; лет 15 не ходил в театр, потом пошел, видел пьесу, заплакал от умиления, стало грустно, и когда жена спросила дома, как ему понравилось в театре, ответил: «Не нравится мне!» (I, 135, 2. До этих записей Чехов при переписывании в IV книжку не дошел).

Так за одной записью - о «чудесном отправлении природы» - нам открываются связанные друг с другом ряды, «концентрические круги» записей, обозначающих невидимый центр, тему футляра.

Много появляется работ о структуре художественного произведения, о ее разных «уровнях», тесно взаимосвязанных и соотнесенных. Обращение к записным книжкам Чехова позволяет ощутить структурность его творчества в целом. Россыпь заметок перестает восприниматься как пестрая «чересполосица». Как металлические опилки в магнитном поле, они образуют не сразу бросающиеся в глаза ряды и круги. В IV книжке:

«- Почему твои песни так кратки? - спросили раз птицу.- Или у тебя не хватает дыхания?

- У меня очень много песен, и я хотела бы поведать их все.

Альф. Додэ» (IV, 12, 6; из I, 101,7).

И вот оказывается, эти короткие, разрозненные записи не так уж коротки. Заметка уходит в глубь творчества, к ранней поре, и она же, развиваясь, записывается на будущее.

Вот еще пример того, как чеховская запись соразмеряется, связывается «е только с определенным произведением, но - со всем творчеством.

Примерно осенью 1901 года Чехов записал:

«Судьба актрисы; начало - богатая хорошая семья в Керчи, скука жизни, бедность впечатлений; сцена, добродетель, пламенная любовь, потом любовники; конец - отравилась неудачно, потом Керчь. Жизнь у пухлого дяди, наслаждение от одиночества. Опыт показал, что артисту надо обходиться без вина, без брака, без большого живота. Сцена станет искусством лишь в будущем, теперь же она лишь борьба за будущее» (I, 117, 4).

Эта заметка, как будто обращенная в будущее, вместе с тем уходит в прошлое.

В повести «Скучная история», написанной и напечатанной в 1889 году, Чехов впервые намечает образ актрисы, который затем снова и снова будет привлекать его внимание. Это Катя, воспитанница профессора Николая Степановича. С детских лет она страстно любит театр. Так же, как и безымянная героиня заметки, Катя переживает «пламенную любовь»; так же обманулась и в любви и в театре. Так же пыталась отравиться, но неудачно. И о том, что сцена станет искусством лишь в будущем, тоже говорится в «Скучной истории»: «Не знаю, что будет через 50 - 100 лет, - рассуждает Николай Степанович,- но при настоящих условиях театр может служить только развлечением» (VII, 242).

Судьбу Кати во многом повторит Нина Заречная: так же, как героиня «Скучной истории», Нина переживет разочарование в любви; так же схоронила своего ребенка. Однако если Катя разочарована в театре, ставит на нем крест, Нина Заречная говорит в финале: «Умей нести свой крест и веруй» (XI, 192).

И вот спустя годы после того, как написаны повесть «Скучная история» и пьеса «Чайка», Чехов снова набрасывает во многом тот же сюжет, ту же «Судьбу актрисы». Мы видим, что запись меньше всего фиксация «мимолетного виденья». И не просто узелок на память. В записи спрессовываются многие и многие впечатления.

А в конце жизни ту же заметку «Судьба актрисы...» Чехов переписывает в IV книжку (IV, 20, 3) (Подробнее об этой заметке - в нашей статье - «Судьба актрисы...» Журн. «Театр», 1974, № з, стр. 73 - 80.).

Можно сказать, что многие чеховские заметки в записных книжках, похожие на островки, на самом деле оказываются полуостровами, соединенными с материком, с Большой землей его творчества.

Есть еще один важный мотив в заметке «Судьба актрисы...», вызывающий в памяти многочисленные другие черновые записи. Начинается заметка словами о судьбе, биографии одной актрисы. А затем, с какой-то незаметной стремительностью, писатель переходит от одной судьбы к мысли о театре как искусстве будущего.

Вспоминается другая запись, также перенесенная в IV книжку:

«Любовь. Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь» (IV, 16, 19; из I, 111, 11).

Сопоставляя две заметки - о судьбе актрисы и о любви,- их построение, обнаруживаешь некую более общую черту, ведущую к одной из самых глубоких отличительных особенностей чеховского взгляда на жизнь: ощущение сегодняшнего, окружающего, будничного соединено у него с (предощущением будущего. Когда читаешь Чехова, два эти слова - будни и будущее - начинают перекликаться и связываться друг с другом.

В IV записной книжке:

«Март. Градус мороза, пасмурно, дует ветерок, сыро, промозгло - скверная погода, но все-таки весна недалеко» (IV, 4, 1; из I, 72, 6).

«За новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни (предвозвестники), и потому они бывают так противны консервативному человеческому духу» (IV, 5, 4; из I, 76, 9).

Это разные записи - одна о погоде, другая об искусстве, однако их роднит именно предощущение того, чего еще нет, но что настает и настанет.

«Пусть грядущие поколения достигнут счастья: но ведь они должны же спросить себя, во имя чего жили их предки (и какая награда этим) и во имя чего мучились» (IV, 6, 5; из I, 80, 10).

«Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно» (IV, 13, 7; из I, 103, 6).

А иногда мысль писателя устремлялась и совсем далеко, на сотни лет вперед.

«Разговор на другой планете о земле через 1000 лет: помнишь ли ты то белое дерево... (березу)» (IV, 17, 21; из I, 113, 9).

Человек живой, не успокоившийся, свободный от футляра, это, по мысли Чехова, тот, кто способен помнить и верить. Верить в прекрасное будущее, не отчаиваться, искать пути к нему. Об этом говорят многие записи:

«Вера есть способность духа. У животных ее нет, у дикарей и неразвитых людей - страх и сомнения. Она доступна только высоким организациям» (IV, 12, 8; из I, 101, 9).

«Во что человек верит, то и есть» (I, 129, 9; перенести в IV книжку записи отсюда Чехов не успел).

«Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек» (XII, 308).

И рядом с верой - как столь же неотъемлемое качество живой человеческой души - для Чехова всегда память, способность помнить все прекрасное, молодое, чистое, что было пережито. Мы говорили о Коврине из «Черного монаха», который, умирая, звал Таню, сад, сосны с мохнатыми корнями, «свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна» (VIII, 294); о Нине Заречной, ее последних словах: «Хорошо было прежде, Костя! Помните?...» (XI, 193); о Гаеве и Раневской: «Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? <...> Ты помнишь?..» (XI, 321).

И очень по-чеховски: думая о людях будущего, о жителях другой планеты - спустя тысячу лет, он задается мыслью о том, как они будут вспоминать, восстанавливать в памяти сегодняшнюю жизнь.

В рассказе «Скрипка Ротшильда», к которому мы уже обращались, герой Яков, по прозвищу Бронза, забыл то, что помнит его умирающая жена: « - Помнишь, Яков? - спросила она, глядя на него радостно.- Помнишь, пятьдесят лет назад нам бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели... под вербой.- И, горько усмехнувшись, она добавила: - Умерла девочка» (VIII, 339).

А потом, когда жена Марфа умирает, «вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба - зеленая, тихая, грустная... Как она постарела, бедная!» (VIII, 341).

Запись о белом дереве, которое припоминают инопланетные жители будущего,- они уже забыли слово «береза»,- эта запись как будто принадлежит нашему времени: эпохе спутников, космических полетов, научных фантазий Ст. Лема или Бредбери. И в то же время эта запись перекликается со многими заметками и произведениями Чехова, где герои, подобно Якову Бронзе, вдруг пробуждаются, в их памяти оживает прошлое.

Записные книжки Чехова углубляют наше представление о его творчестве как едином целом. В их внутренних связях, в их «нерассыпчатости» - при всей внешней пестроте- проявляется единство чеховского творчества. Само это слово - «творчество» означает созданное одной рукой, рукой писателя-творца. Вот почему каждая запись - и замкнутый в себе микромир, и в то же время некий крошечный прообраз творчества, его своеобразная модель, несущая уже некие существенные черты «чеховского»: во взгляде на жизнь, соединении анекдота и драмы, большого и малого, будней и будущего. Читая записные книжки, мы восходим к первоистокам характерного, отличительного, того, что делает Чехова - Чеховым. За каждой записью - его невидимая, но всегда ощущаемая подпись. Каждая фраза в этом смысле представительна и полномочна.

И тогда Становится понятным: IV книжка - свод нереализованных записей и в то же время не совсем так, в чем-то и реализовавшихся прежде. Ко многим из них автор уже обращался, в какой-то мере осуществлял; и каждый раз оставался какой-то «остаток» художественно нерешенного. Чехов забирал с собой не просто нереализованные записи, но такие, которые долгие годы волновали его, были в полном смысле его спутниками.

Записные книжки - это сама атмосфера творчества Чехова, то, что возникало, «брезжило», роилось в его воображении. То, что осуществлялось, но не казалось полностью разгаданным и решенным.

Заготовки - это, казалось бы, нечто неготовое; но, читая записные книжки, мы получаем глубокое эстетическое наслаждение. У Чехова и не готовое, не предназначенное для печати, для чужого глаза, уже несет на себе печать законченного - хотя и не окончательного.

Корней Чуковский упрекнул однажды современных молодых поэтов в том, что они «печатают черновики» - так много в их стихах сырого, неряшливого, неотделанного. У Чехова обратный случай: его черновики поражают меткой выразительностью, изяществом, если так можно сказать, художественной опрятностью, ясностью и чистотой.

Представляя собою материал к будущим книгам, записные книжки Чехова сами явились книгой - целостной в пестром разнообразии, единой в великом множестве своих историй, судеб, сюжетов.

И еще одну заметку переписал Чехов в IV книжку:

«Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне «ет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела» (IV, 2, 9 - из I, 66, 2. См. также записи на оборотах других рукописей - XII, 322).

Заметки IV книжки спорят, сталкиваются друг с другом. Записи о наслаждении уважать людей непосредственно предшествует совсем иная: человек там ассоциируется с животным:

«беременная дама с короткими руками и с длинной шеей, похожая на кенгуру» (IV, 2, 8). И так все время:

«Толстая, пухлая трактирщица - помесь свиньи с белугой» (IV, 4, 16). И-

«Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически» (IV, 3, 14).

Очень просто выписать заметки одного ряда и сказать: вот, пожалуйста, Чехов - пессимист. Или привести записи другого рода и заявить: оптимист. Но такие односторонности - а их было предостаточно в истории изучения Чехова- опровергаются его собственными словами (он переписал их в IV книжку):

«Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай» (IV, 12, 14).

И еще - из той части I книжки, откуда Чехов не успел переписать заметки в IV:

«Теперь, когда порядочный рабочий человек относится критически к себе и своему делу, то ему говорят: нытик, бездельник, скучающий; когда же праздный пройдоха кричит, что надо дело делать, то ему аплодируют» (I, 138, 2). Из той же части I книжки:

«Сияющая жизнерадостная натура, живущая как бы для протеста нытикам; полон, здоров, ест много, его все любят, но только потому, что боятся нытиков; он - ничто, хам, только ест и смеется громко, и только, когда умирает, все видят, что ничего им не сделано, что он был принимаем за кого-то другого» (I, 124, 6).

Читая заметки, наброски, заготовки в чеховских записных книжках, видишь воочию, что значит не верить ходячим мнениям, ничего не брать из вторых рук, быть свободным от заданности, предубежденности; что значит: «наблюдай сам и вникай».

Записные книжки Чехова - школа оптимизма, чуждого фразе, сытой «жизнерадостности», умеющего видеть не то, что хочется, но то, что есть.

Среди чеховских записей находим и такую пословицу:

«Умный любит учиться, дурак учить...» (I, 125, 4).

Чехов не любил поучать, наставлять, вещать, никогда не брал на себя роль пророка, властителя дум - может быть, именно поэтому он так многому учит нас сегодня. И его записи для себя - тихие, непритязательные - стали одной из самых поучительных книг двадцатого века; того века, в котором Чехов прожил всего лишь несколько лет.

|

ПОИСК:

|

© APCHEKHOV.RU, 2001-2025

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'