Первая драма: концы и начала

Судьба этой чеховской пьесы вдвойне парадоксальна. Парадокс первый, очевидный и достаточно случайный: одно из первых завершенных Чеховым произведений пришло к читателю едва ли не последним (опубликовано в 1923 г.), а прочном сценической традиции не имеет вообще. Второй парадокс объяснить сложнее. Мы до сих пор довольно плохо представляем себе, что за драму написал юный Чехов, каков ее художественный потенциал. Сто семьдесят пять - в последнем собрании сочинений - страниц "Безотцовщины" - одна из немногих "мертвых зон" в разветвленной науке о Чехове (особенно разительная на фоне до дыр зачитанных других пьес, водевилей и многих - даже ранних - повестей и рассказов). "В советском литературоведении и критике к открытию Николая Бельчикова (первого публикатора драмы. - И. С.) отнеслись, прямо скажем, не по-отечески, - писал в 1971 г., несколько форсируя интонацию, польский литературовед Р. Сливовский.- Посвятили ему ничтожное количество работ, ограничиваясь заметками, оброненными мимоходом в связи с анализом драматургических достижений Чехова, достаточно лапидарными, чрезвычайно общими, не раскрывающими существа и значения первой драмы Чехова".* За прошедшие годы изменилось немногое. К двум упомянутым Р. Сливовским более ранним статьям Л. Осиповой** и М. Громова*** можно присоединить еще две,**** главу в книге 3. С. Паперного***** и несколько полуслучайных упоминаний. Даже успех картины Н. Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", в основу которой легли некоторые образы и мотивы первой чеховской пьесы, не изменил положения. Есть нечто симптоматичное в том, что в разных работах чеховская драма фигурирует под тремя разными названиями: ["Пьеса без названия"], "Безотцовщина", "Платонов", хотя причина здесь чисто внешняя - несохранившийся первый лист рукописи. Временами кажется, что литературоведы пишут о разных пьесах.

* (Сливовский, Рэне. Польская инсценировка "Пьесы без названия" ("Платонов") А. П. Чехова // Страницы истории русской литературы. М. 1971. С. 386.)

** (Осипова Л. Пьеса "Без названия" и ее проблематика //А. П. Чехов: Сборник статей и материалов. Вып. 2. Ростов н/Д. 1960. С. 202-226.)

*** (Громов М. П. Первая пьеса Чехова //Литературный музей А. П. Чехова: Сб. статей и материалов. Вып. 3. Ростов н/Д. 1963. С. 5-35.)

**** (4 См.: Седегов В. Д. Пьеса без названия в творческой биографии Чехова // Статьи о Чехове. Ростов н/Д. 1972. С. 29-43; Клещенко Б. Л. Ранняя драматургия Чехова и русская критика //Чехов и литература народов Советского Союза. Ереван. 1982. С. 42-54.)

***** (Паперный 3. С. "Вопреки всем правилам...": Пьесы и водевили Чехова. М. 1982. С. 6-32.)

На страницах того самого сборника, где Р. Сливовский называет "Платонова" "гениальным дебютом" и находит в нем "почти все проблемы, мотивы, образы, фигурирующие в пьесах зрелого драматурга-новатора",* Н. А. Коварский мимоходом упоминает его же как пьесу, где "еще не сложилась поэтика, характерная для позднего Чехова".** М. П. Громов (1960) тоже удивляется "феноменальной писательской зрелости"*** Чехова, а автор статьи в "Театральной энциклопедии" (1967) оценивает "Пьесу без названия" как "еще довольно неумелую попытку охарактеризовать нравы интеллигенции".**** Наконец, 3. С. Паперный (1982), примиряя крайности, пытается выявить "двойную природу "Безотцовщины": пьесы-предвестницы, но пьесы юношески незрелой".*****

* (Сливовский, Рэне. Указ. соч. С. 393, 386.)

** (Коварский Н. А. Герои "Чайки" // Страницы истории русской литературы. С. 185.)

*** (Громов М. П. Первая пьеса Чехова. С. 34.)

**** (Театральная энциклопедия: В 5 т. Т. 5. М. 1967. С 747.)

***** (Паперный 3. С. Указ. соч. С. 21.)

Примечательно, однако, что даже те, кто писал о "Безотцовщине" специально (Г. П. Бердников, 3. С. Паперный), обычно забывают о ней в работах об эволюции творчества Чехова в целом. Самая большая чеховская драма* представляется, таким образом, лишь случайным эпизодом в его творческой биографии, в лучшем случае - источником некоторых драматических тем и приемов. Тезис М. П. Громова: "Ее автор стал Чеховым до того, как ему пришлось надеть маску Антоши Чехонте",** - остается пока многообещающей и очень важной заявкой, кото-рой необходимо воспользоваться. "Безотцовщина" - прав Р. Сливовский - "увлекательное чтение для историка литературы".*** Поэтому - прочтем еще раз, восстановим литературный контекст, попробуем увидеть в первой чеховской драме концы и начала его художественного мира.

* ("По объему "Безотцовщина" - это "Чайка", "Три сестры" и "Вишневый сад" вместе взятые" (Паперный 3. С. Указ. соч. С. 25).)

** (Громов М. П. Первая пьеса Чехова. С. 34.)

*** (Сливовский, Рэне. Указ. соч. С. 386.)

1

Поиск начал - более привычное занятие для чеховедов. "Неопубликованная пьеса, - заметил В. Д. Седегов, - сделалась для писателя своеобразной записной книжкой, содержание которой он почти полностью использовал в своем творчестве".* Действительно, собранные вместе, только очевидные параллели с позднейшей чеховской прозой и драмой выглядят весьма внушительно. Общая расстановка центральных персонажей повторится уже в "Иванове": многократно отмечено сходство главных героев ("Платонов - это "предобраз Иванова"", - писал Н. Я. Берковский**), обозначены связи Венгерович младший - доктор Львов (Н. Я. Берковский) и Трилецкий младший - Боркин (3. С. Паперный). Можно добавить, что и образ жены Платонова Саши некоторыми чертами (доброта, жертвенность) предугадывает характер Сарры.

* (Седегов В. Д. Указ. соч. С. 32.)

** (Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии //Берковский Н. Я. Литература и театр. М. 1969. С. 129.)

Разбойник Осип (с легкой руки Н. К. Пиксанова) стал родоначальником "романтического героя в творчестве Чехова": Мерик в драматическом этюде "На большой дороге" и рассказе "Воры".

Фамилия Войницевых отзовется в "Дяде Ване", и главный герой этой драмы повторит, как отметил 3. С. Паперный, платоновскую реплику "Пропала жизнь".

Реплика генеральши Войницевой: "Живите, как все люди живут", - откликнется в "Припадке" (3. С. Паперный), а "смешная фамилия" Захер-Мазоха обыграна в "Безотцовщине" точно так же, как впоследствии в "Ионыче" будет использовано для характеристики героини смешное отчество Писемского (Н. Я. Берковский).

Одна из тематических линий пьесы (погибающая усадьба) предвещает уже "Вишневый сад": "Чехов начинает тем, чем кончил, можно было бы назвать эту пьесу без названия "Вишневым садом" Первым", - остроумно предполагает Н. Я. Берковский.* "Образ вдовы Анны Петровны - самый первый и самый приблизительный, отдаленный набросок образа Раневской",- развертывает сопоставление 3. С. Паперный.** Добавим, что оно поддерживается и некоторыми конкретными деталями. Реплику генеральши Войницевой: "От него так несет этими несносными пачулями, что мне даже дурно делается" (11, 13) - наследует не Раневская уже, а Гаев, она становится одним из лейтмотивов образа: "А здесь пачулями пахнет" (13, 203), "Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет" (13, 211), "От кого это селедкой пахнет!" (13, 247). Еще один монолог генеральши станет основой для горьких размышлений неприкаянной Шарлотты: Анна Петровна. Нет ничего хуже, как быть развитой женщиной... Развитая женщина и без дела... Ну что я значу, для чего живу?" (11,136); "Шарлотта. Эти умники все такие глупые, не с кем мне поговорить... Все одна, одна, никого у меня нет и... и кто я, зачем я, неизвестно..." (13, 216).

* (Там же.)

** (Паперный 3. С. Указ. соч. С. 13.)

Таковы, условно говоря, тематические параллели, число которых, конечно, может быть увеличено. Но не менее, если не более важными являются структурные соответствия между "Безотцовщиной" и последующим творчеством Чехова. Многие черты поэтики драмы, которые мы привычно называем чеховскими, не просто наметились, а отчетливо, реально проявились в первой пьесе. Поздняя драма Чехова наследует сам принцип сочетания трагического и комического, заявленный в "Безотцовщине", когда "комедийные персонажи, "фарсовые" сценки... как бы "подсвечивают" драматизм духовного поиска чеховских интеллигентов".*

* (Бройде Э. К проблеме чеховского комизма //Страницы истории русской литературы. С. 80.)

В самом деле, надрывные монологи-самоанализы главного героя перебиваются в пьесе фарсовыми россказнями Глагольева второго о прелестях парижских кокоток, поэтический диалог Саши и Осипа сменяет через несколько страниц болтовня подвыпивших Петрина и Щербука, и даже финальному выстрелу предшествуют каламбуры лекаря Трилецкого.

В "Безотцовщине" уже вполне определилась и система чеховского диалога. ""Случайных" реплик у Чехова множество, они всюду, и диалог непрерывно рвется, ломается и путается в каких-то, видимо, совсем посторонних и ненужных мелочах,- пишет один из самых глубоких интепретаторов чеховской драмы А. П. Скафтымов. - Подобные диалоги и реплики в общем сценическом контексте у Чехова осуществляют свое назначение не прямым предметным смыслом своего содержания, а тем жизненным самочувствием, какое в них проявляется".* Такая форма диалога сложилась не в "Чайке" и не в "Иванове", с которых обычно начинают "программную" чеховскую драму,- она существует уже в первой чеховской пьесе.

* (Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М. 1972. С. 417.)

Самое же начало, первые две реплики - вызывающе-"нерезультативны", несут нулевую "предметную информацию", в высшей степени адекватно передавая "жизненное самочувствие" героев: "Трилецкий. Что? - Анна Петровна... Ничего... Скучненько..." (11, 7). На этом фоне и начало "Иванова" (символическое прицеливание Боркина и испуг главного героя), и реплики Медведенко и Маши в "Чайке", и "информационный" монолог Ольги в начале "Трех сестер" выглядят куда более привычными, почти "академическими". Между тем такой принцип развертывания диалога является в "Безотцовщине" (особенно в первых двух действиях) доминирующим. Тема XIII явления первого действия, например,- взаимное узнавание Платонова и Софьи после пяти лет разлуки, примеривание на себя новых ролей: он уже не студент и не второй Байрон, а "школьный учитель, только и всего"; она, девушка, которую Платонов любил, - жена его приятеля. Внутри же этого явления - "дурацкий", "случайный", но чрезвычайно "симптоматический" диалог купца Бугрова и Трилецкого:

Бугров (Трилецкому). Скажите мне на милость, Николаи Иваныч, вы всякие болезни лечить можете или не всякие?

Трилецкий. Всякие.

Бугров. И сибирку?

Трилецкий. И сибирку.

Бугров. А ежели собака бешеная укусит, и это вы можете?

Трилецкий. А вас бешеная собака укусила? (Отодвигается от него.)

Бугров (конфузится). Боже меня сохрани! Что это вы, Николаи Иваныч! Христос с вами!

Смех (11, 32).

А в XIII явлении второго действия, где происходит напряженное ночное объяснение героя и Анны Петровны ("Не взяла честью, силой возьму..."), вклинивается, ограниченный с двух сторон паузами, такой микродиалог:

Анна Петровна (садится). Прелесть что за погода! Чистый воздух, прохлада, звездное небо и луна! Жалею, что барыням нельзя спать на дворе под небом. Когда я была девочкой, я всегда летом ночевала в саду.

Пауза.

А у вас галстух новый?

Платонов. Новый.

Пауза.

Анна Петровна. Я сегодня в каком-то особенном настроении... Мне сегодня все нравится... Гуляю! (11, 77-78).

Можно определенно говорить, что это не случайное "выпадение карт", не случайные "случайности", а сознательный художественный поиск. В ряде мест Чехов акцентирует такую драматическую технику. Расхождение "информационного" и "эмоционального" смысла диалога приобретает нагляднейший вид. На протяжении первого действия фразами о самочувствии герои обмениваются 13 раз (!), перебрасывая друг Другу, как теннисный мячик, одну и ту же реплику. С вопроса о здоровье начинает свое сценическое бытие почти каждый персонаж. Особенно разительно в этом смысле VI явление первого действия,. приезд Трилецкого старшего.

Платонов (встает). Здравствуй, полковник! (Обнимает его.) Здоров?

Иван Иванович. Я всегда здоров... Терпит господь и не наказывает. Сашенька... Давно я вас не лицезрел... Здорова, Сашенька?

Саша. Здорова... Ты здоров?

Иван Иванович... Я всегда здоров. Во всю жизнь мою ни разуме был болен... Внучек здоров?

Саша. Здоров, тебе кланяется...

Иван Иванович. Разве он умеет кланяться?

Войницев. Сие нужно понимать духовно (11, 22).

До этого такими же вопросами обмениваются Анна Петровна и Платонов, она же и Трилецкий, после этого - Трилецкий и Грекова, Платонов и Софья, Щербук и Платонов, Саша и Трилецкий. Вряд ли перед нами "магнитофонная" натуралистическая манера. Вероятно, здесь важно другое: таков, по Чехову, единственный - крайне формальный - уровень общения, который объединяет, связывает героев; с помощью повторяющихся банальных реплик Чехов это жирно подчеркивает.

3. С. Паперный обратил внимание на другой характерный для поздней чеховской драмы и прозы способ ведения диалога - "перебой" реплик, процитировав XXI явление второго действия "Безотцовщины", где, обращенное совсем по другому адресу, восклицание Войницева "Берегись!" накладывается на взволнованный монолог жены, решающей начать новую жизнь с Платоновым. "Вместе с тем очевидно,- заключает он,- что сцена из "Безотцовщины" не только предваряет приведенные эпизоды, но во многом от них отличается. Софья Егоровна не столько разговаривает сама с собой, сколько декламирует. И вообще она мыслит монологами".* Даже если согласиться с З. С. Паперным в данном случае (хотя мотивировка "расподобления" кажется не совсем ясной), можно обратиться к другому диалогу, во II явлении первого действия:

* (Паперный 3. С. Указ. соч. С. 20.)

Глагольев 1… "Мы любили женщин, как самые лучшие рыцари, веровали в нее, поклонялись ей, потому что видели в ней лучшего человека... А женщина лучший человек, Сергей Павлович!

Анна Петровна. Зачем же мошенничать?

Трилецкий. Кто мошенничает?

Анна Петровна. А кто эту шашку сюда поставил?

Трилецкий. Да вы же сами и поставили!

Анна Петровна. Ах да... Pardon..

Трилецкий. То-то, что pardon.

Глагольев 1. У нас были и друзья… Дружба в наше время не была так наивна и так ненужна. В наше время были кружки, арзамасы… За друзей у нас, между прочим, было принято в огонь лазить.

Войницев (зевает). Славное было время!

Трилецкий. А в наше ужасное время пожарные есть, чтоб в огонь лазить за друзьями.

Анна Петровна. Глупо, Николя! (11, 12).

Формально здесь параллельно идут два диалога: Глагольева 1 с Войницевым о "рыцарях прошлого времени" и генеральши с Трилецким - во время игры в шахматы. Но реплика Анны Петровны в композиционном, "авторском" плане относится не только и не столько к Трилецкому, сколько к грошовому краснобайству Глагольева: мошенничество - его воспоминания о кружках и арзамасах, его вера в женщину как "лучшего человека", его бесконечные разговоры об идеалах. Подлинное его лицо раскроется в конце третьего действия, после "измены" генеральши: "Довольно! Полно играть комедию для самого себя, морочить себя идеалами! Нет больше ни веры, ни любви! Нет людей! Едем!" (11, 149).

Структурно этот диалог и опровергающая реплика Анны Петровны ничем не отличимы от первой сцены "Трех сестер", где чебутыкинское "Черта с два!" прерывает мечты-воспоминания Ольги о Москве (13, 120). Принцип "перебоя" явлен отчетливо и очевидно.

В первой пьесе сформировалась и еще одна черта чеховского типа драмы - ее внутренняя ритмическая нюансировка. Все большие чеховские пьесы четырехактны. В первых действие членится на явления, начиная с "Чайки" такое членение исчезает, каждое действие развертывается сплошным потоком. Такова общая схема, метрическая, условно говоря, структура пьесы. Ритмическое же движение создается обычно системой пауз, передающей прихотливую, сложную эмоциональную динамику действия. И такая система в "Безотцовщине" совершенно очевидна.

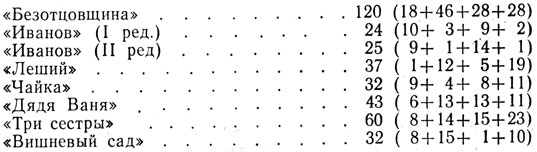

Многообразные функции чеховской паузы - предмет особого разговора. Ограничимся пока общим их числом и распределением по действиям:

С учетом объема первой пьесы (это, вспомним 3. С. Паперного, "Чайка", "Три сестры" и "Вишневый сад" вместе взятые) количество пауз на "единицу текста" остается величиной практически постоянной для всего пути Чехова-драматурга.* И этот признак четко отграничивает "серьезную драму" Чехова от водевиля, где ритмическое движение совершенно иное. (В "Свадьбе" и "Медведе" - по 2 паузы, в "Юбилее" и "Предложении"- по 1, в то время как в одноактном же драматическом этюде "На большой дороге" - 15.) Герои чеховской драмы живут в ином ритме и времени, чем персонажи водевильные с их лихорадочной суетой, движением, выяснением отношений. Самое главное в драмах как раз не произносится, а "молчится", накапливается и концентрируется в паузах. С системы пауз, вероятно, и начинается формирование чеховского подтекста.

* (Поэтому односторонним, связанным с традицией "отторжения" первой пьесы от последующих, представляется суждение автора в целом интересной статьи: "У самого Чехова паузная игра как устойчивый прием появляется лишь начиная с "Лешего"" (Кузнецов С. Н. О функциях ремарки в чеховской драме //Рус. лит. 1985. № 1. С. 147).)

Конечно, отнюдь не все черты поэтики зрелого Чехова столь же отчетливо сказались в "Безотцовщине", но говорить в данном случае только о литературной неумелости, неопытности молодого драматурга вряд ли возможно. Напротив, перед нами произведение откровенно, местами даже вызывающе экспериментальное. Чехов как драматург-новатор начинается с "Безотцовщины"!

2

Сложнее - с концами. Двадцатилетний юноша, только что закончивший гимназию (а может быть, и в последних классах ее: датировка до сих пор неясна*), провинциал, выросший в купеческой семье, не имевший глубоких культурных традиций, пишет пьесу, в которой найдено многое, имеющее отношение к гениальному писателю, определившему пути развития драмы XX в. Откуда это, как возникло, па что опирается? Показания на этот счет немногочисленны и полуслучайны. Наиболее подробно разработана идея о соответствии системы образов "Безотцовщины" и "Героя нашего времени" (В. Д. Седегов), обыграно упомянутое в пьесе имя Дон Жуана (Р. Сливовский), в связи с квалификацией главного героя как "лишнего человека" промелькнули параллели Платонов - Чацкий и Платонов - Базаров (они открыто даны в тексте), по разным поводам названы имена Гоголя (М. П. Громов), Шекспира, модного драматурга тех лет В. Дьяченко (Ю. Соболев), А. Антропова и Н. Соловьева (Л. Осипова). В комментарии к пьесе в Полном собрании сочинений - всего 10 справок: раскрыты цитаты из "Зимней дороги" Пушкина и "Убогой и нарядной" Некрасова, прокомментированы имена царя Эдипа и Захер-Мазоха и еще несколько. И это - все.

* (Кроме ранее названных статей М. П. Громова и В. Д. Седегова см.: ГеРШаник А. Н. К вопросу о датировке первой пьесы А. П. Чехова //Рус. лит. 1984. № 3. С. 192-199.)

Между тем речь идет едва ли не о главном свойстве чеховской драмы - ее специфической литературности. ""Чайка" - единственная пьеса Чехова, полная мимолетных, но глубоких литературных отражений", - писал А. Роскин.* Мнение интересного и тонкого чеховеда, высказанное еще в 1938 г., никем не оспаривалось. А оно неточно. "Коэффициент литературности" в "Безотцовщине" на порядок выше, чем в "Чайке". Большинство героев первой пьесы живут не только в мире русской провинции, но и в мире литературы: цитируют, сравнивают, припоминают, намекают.

* (Роскин А. И. А. П. Чехов. М, 1959. С. 131.)

Пьяный помещик и кандидат прав Петрин процитирует: "А на лбу роковые слова: продается с публичного торга!". А другой пьяница и грубиян Щербук сразу же отгадает: "Это Некрасова... Говорят, помер Некрасов..." (11, 109). И Глагольев перефразирует Некрасова: "...в наше время были любящие и ненавидящие, а следовательно, и негодующие и презирающие..." (11, 13).

Платонов рассказывает, что зимой вслух читал жене Майн Рида. А чуть позднее она сама будет читать "по совету Миши" роман Захер-Мазоха "Идеалы нашего времени", "бестселлер" конца 70-х годов, который появился в 1877 г. в разных переводах одновременно в Москве и Петербурге. Суждения одного из героев этого романа, графа Ривы, об отсутствии идеалов у современного молодого поколения весьма близки разглагольствованиям Глагольева.

"Базаристей меня и человека не было..." - говорит старик Трилецкий (11, 59), а в раннем варианте в этом монологе он припоминал еще и Печорина (11, 345).

М. П. Громов комментирует несколько песенок, которые звучат в пьесе: "Стрелочек" К. Франца (ее напевает Трилецкий младший), цыганский роман "В час роковой" и державинский "Хор для кадрили" (их припоминает генеральша Войницева). Но это тоже не все. Кроме упомянутых генеральша вспомнит вместе с Трилецким популярную песню неизвестного автора "Запрягу ль я тройку борзых темно-карих лошадей" (11, 53), текст которой можно найти в "Полном русском песеннике", изданном И. Д. Сытиным.* А Петрин начнет еще одну песню, вероятно, студенческую, источник которой не установлен: "Год новый радостно встречаем в собранье искренних друзей..." (11, 61).

* (См.: Полный русский песенник. М., 1892. С. 3-4. - О популярности песни свидетельствует тот факт, что этим текстом открывается сборник.)

Особенно щедр на литературные ассоциации главный герой. В своих обличениях и размышлениях он называет имена Байрона и Фонвизина с его героями, Ильи Муромца, Одиссея, царя Эдипа, цитирует Пушкина и Шекспира. Иногда его реплики являются не прямыми напоминаниями, а скрытыми цитатами. Он вспомнит и гоголевскую фразу из "Мертвых душ" ("Был и смех сквозь слезы и слезы сквозь смех"- 11, 97), и перефразирует реплику городничихи из "Ревизора" ("И к тому же я все-таки... хоть немножко, да женат!" - 11, 80).*

* (Ср.: "Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я в некотором роде… я замужем" (Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 4. М. 1967. С. 83).)

Другие персонажи не уступают Платонову в литературной образованности и, в свою очередь, набрасывают на героя целую сеть литературных параллелей и уподоблений. "Вы, господин Чацкий..." - иронично и зло скажет Венгерович младший (50). "Вам кажется, что он на Гамлета похож... Ну и любуйтесь им!" - со слезами воскликнет Грекова (70). Серж Войницев оставляет роль Гамлета себе, а Платонову прочит роль Клавдия (117). "Неужели ты так ужасен, Дон-Жуан?" - расхохочется генеральша Войницева (104). "Дон-Жуан и жалкий трус в одном теле", - уточнит она же через некоторое время (131).

Круг уподоблений значительно расширится, если учесть достаточно прозрачные парафразы и аллюзии драмы, которые находятся уже в кругозоре автора, а не его героев.

Щербук, только появившись в доме Войницевых, рассказывает историю своих сложных отношений с женой.

"Горе мне, друзья мои! Лучше в гробу лежать, чем с женою ехидною жить! Опять материя была! Чуть не убила меня неделю тому назад со своим дьяволом, рыжим Дон-Жуаном. Сплю я себе на дворе под яблонькой, сны вкушаю, на прошлые картины во сне с завистью поглядываю... Вдруг... Вдруг как шарахнет меня кто-то по голове моей! Господи! Конец, думаю, пришел! Землетрясение, борьба стихий, потоп, дождь огненный... Открываю глаза, а передо мной рыжий... Схватил меня рыжий за бока, да как даст со всего размаху по этим местам, а потом шлеп меня о землю! Подскочила лютая... Схватила меня за мою невинную бороду (хватает себя за бороду), а тут не пообедаешь! (Бьет себя по лысине.) Чуть не убили... Думал, что богу душу отдам..." (11, 44).

Дон-Жуаном здесь оказывается уже не Платонов, а какой-то слуга Щербука. Но, вероятно, более важно, что в этом "микросюжете" (определение 3. С. Паперного) легко узнается ироническая перелицовка некоторых мотивов лесковского очерка "Леди Макбет Мценского уезда", где купеческая дочь Катерина Львовна Измайлова вместе с любовником, кудрявым приказчиком Сергеем, сходным образом губит мужа.

М. П. Громов уже отметил "в подтексте образов Глагольева-сына и Глагольева-отца призрак Хлестакова".* Представляется, что эти персонажи предполагают и другую, более очевидную, проекцию, связанную, впрочем, с гоголевским героем. В глумливом говорке Глагольева младшего, в его воинствующем "западничестве" ("Какой в России, однако же, воздух "несвежий! Какой-то промозглый, душный... Терпеть не могу России! . . Невежество, вонь. . . Бррр. .. То ли дело. . . Вы были хоть раз в Париже?"- 11, 75-76), в его снисходительном отношении к папаше ("А вы заметили, как mon рerе ухаживает за вашей генеральшей? . . Вот еще тоже тип! Этот старый барсук хочет жениться! Глуп, как тетерев!" - 11, 76), в его провокационной манере общения - узнается скорее призрак не Хлестакова, а Петруши Верховенского, лишенного, конечно, всякой инфернальности, такого же "космополита" и провокатора с "бисером вечно готовых слов".** Точно так же в разглагольствованиях Глагольева старшего (кстати, сама фамилия здесь вряд ли случайна) о женщине как лучшем человеке, о рыцарях прошлого времени, о силе искусства откликаются любимые темы Степана Трофимовича Верховенского. Поданная в пародийном ключе и оттеняющая серьезную главную сюжетную линию, тема "отцов и детей" ведет, конечно же, к "Бесам", а не к "Ревизору". Такая параллель тем более вероятна потому, что, как отметил в другой своей работе М. П. Громов, в "Безотцовщине" есть и прямая отсылка к другому произведению Достоевского.*** Характеристика Платоновым своего отца: "Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского негодяя" (11, 21) - является скрытой цитатой из "Подростка", где Аркадий рассуждает: "...я тысячу раз дивился на эту способность человека... лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью, и все совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость - вот вопрос".**** В первоначальной же редакции монолога в обличении героем отца как "развратника до мозга костей", человека "с неполной головой и невыносимейшим характером" (11, 336) проступали черты Федора Павловича Карамазова. Пожалуй, что восходящая к Достоевскому идея родового, семейного (карамазовского?) проклятия мелькнет еще в одном монологе Платонова, подтверждая наше сопоставление: "Нет! Буду у ней, буду здесь жить, буду пьянствовать, язычничать... Развратные, глупые, пьяные... Глупая мать родила от пьяного отца! Отец... мать! Отец... О, чтоб у вас там кости переворочились, как вы спьяна и сдуру переворочили мою бедную жизнь!" (11, 114).

* (Громов М. П. О гоголевской традиции у Чехова //Чехов и литература народов Советского Союза. С. 61.)

** (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 10. Л. 1974. С. 144.)

*** (Громов М. П. Скрытые цитаты (Чехов и Достоевский)//Чехов и его время. М. 1977. С. 41.)

**** (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 13. Л. 1974. С. 307.)

Легко узнается и литературная проекция Венгеровича младшего. В перспективе чеховского творчества, как уже отмечено, он ведет к доктору Львову из "Иванова", а за его спиной угадываются "дети" шестидесятых годов. Собственно, это и есть фразистый, с привычкой "говорить красиво" Аркадий Кирсанов семидесятых годов или же "новый Базаров", очень полинявший, лишенный ума, силы, значительности своего предшественника. В некоторых суждениях Венгеровича отчетливы парафразы базаровских парадоксов. Знаменитая фраза о порядочном химике, который в двадцать раз полезнее всякого поэта, становится основой такого пассажа: "Да хоть бы и не было поэтов! Велика важность! Есть поэты - хорошо, нет их - еще лучше! Поэт как человек чувства, в большинстве случаев дармоед, эгоист... Гете, как поэт, дал ли хоть одному немецкому пролетарию кусок хлеба?" (11, 99). Десятилетия дразнившая критиков базаровская фраза о плечах Одинцовой тоже мельчает и обрастает словесными завитушками: "Между прочим, генеральша недурна в телесном отношении... Какие у нее неглупые глаза! Какие у нее хорошие пальцы! Недурна отчасти... Грудь, шея..." (11, 100). В продолжении этого монолога инвентарная перепись прелестей генеральши сменяется суждениями, напоминающими базаровский "материализм": "Если мысли так сильно привлекательно действуют на мой... спинной мозг, то какое блаженство растопило бы меня в пух и прах, если бы она показалась между этими деревьями и поманила бы меня своими прозрачными пальцами!.." (100).

В монологе Софьи в конце I картины второго действия вдруг появятся интонации Катерины из "Грозы" Островского, даже ритмика окажется сходной:

Софья Егоровна (бледная, с помятой прической). Не могу! Это уж слишком, выше сил моих! (Хватает себя за грудь.) Гибель моя или счастье! Душно здесь! Он или погубит, или... вестник новой жизни! Приветствую, благословляю... тебя, новая жизнь! Решено (11, 90).

Катерина (одна, держа ключ в руках)... Вот погибель-то! Вот она!.. Вот так и гибнет наша сестра-то! В неволе-то кому весело! Мало ли что в голову-то придет... Да что говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то! Бросить ключ! Нет, ни за что на свете! Он мой теперь... Будь что будет, а Бориса я увижу.*

* (Островский А. Н. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 2. М. 1950. С. 236.)

Да и сами отношения Платонова, Софьи и Войницева напоминают отчасти "треугольник" "Грозы": Борис - Катерина - Тихон.

Размышляя о вариантах своей судьбы, герой потревожит и тень Обломова: "Мне двадцать семь лет, тридцати лет я буду таким же - не предвижу перемены! - там дальше жирное халатничество, отупение, полное равнодушие ко всему тому, что не плоть, а там смерть!! Пропала жизнь!" (11, 85). "Жирное халатничество" заставляет вспомнить о знаменитом халате Обломова. И эта ассоциация закрепится, когда в третьем действии сначала Софья, потом Анна Петровна по очереди станут поднимать героя с дивана, к которому он будет стремиться, как к островку спасения: ритм всего действия строится здесь на том, что во время бурных объяснений Платонов то ложится на диван, то вскакивает с него. В одном явлении Чехов дает как бы иронический конспект романа Гончарова.

Любопытно, что в литературный контекст "Безотцовщины" входит и одна из ранних чеховских вещей. Среди не дошедших до нас драматических произведений был, как известно, водевиль "Недаром курица пела", о котором упоминает в мемуарах М. П. Чехов (см. 11, 388). Мы не знаем о нем ничего, кроме заглавия. Так вот, оно тоже обыгрывается в словах прислуги Кати в начале четвертого действия: "Что-то нехорошее делается, барыня! Двери и окна все настежь, в комнатах переворочено, перебито... Дверь сорвана с крючьев... Что-то нехорошее случилось, барыня! Недаром у нас курица петухом пела!"(11, 150). Можно, следовательно, предположить, что какие-то черты этого чеховского замысла отразились в комических сценах "Безотцовщины".

Таким образом, первая пьеса Чехова подразумевает громадный литературный контекст и подтекст, который - при более тщательном анализе - можно, вероятно, и расширить. На страницах драмы (в разной степени, конечно) присутствуют и мелькают Фонвизин, Державин, Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Гончаров, Тургенев, Островский, Некрасов, Достоевский, былины и популярные романсы - едва ли не вся история русской литературы. А рядом - Одиссей и Эдип, Дон-Жуан и Гамлет, имена Майн Рида и Захер-Мазоха, Байрона и Христофора Колумба. При отсутствии у Чехова специальных критических статей, при лаконичности упоминаний о прочитанном в его переписке и вообще при скудости наших представлений о формировании Чехова-писателя, "допечатном" периоде его творчества - первая драма Чехова представляет исследователю уникальную возможность увидеть тот культурный багаж, с которым писатель приходит в литературу. Это не только "драма - записная книжка", но и "драма-конспект" всего увиденного в театре, прочитанного и передуманного, конспект весьма подробный, впечатляющий и вполне самостоятельный. "Наследие старших своих современников Чехов воспринял как свое естественное писательское достояние".*

* (Громов М. П. Первая пьеса Чехова. С. 31.)

Но это далеко не все. И, может быть, не самое главное. Литературный пласт "Безотцовщины" имеет существенное эстетическое значение в структуре драмы. Перед нами действительность, насквозь пронизанная литературой, где смешались роли, где почти неразличимы стали границы между игрой и жизнью, где подлинному чувству очень трудно пробиться сквозь привычные "театральные" амплуа. Печорин в "Герое нашего времени" говорил о Грушницком: "Его цель - сделаться героем романа". Почти все персонажи чеховской пьесы являются героями каких-то уже написанных романов и драм, часто - сразу нескольких, что литературные параллели и реминисценции выявляют и подчеркивают.

Установочный монолог (его часто считают "санкционированным" автором, именно с него начиная разговор о главном герое) произносит Глагольев 1 в самом начале первого действия.

Анна Петровна... Кто такой, что за человек, на ваш взгляд, этот Платонов? Герой или не герой?

Глагольев 1. Как вам сказать? Платонов, по-моему, есть лучший выразитель современной неопределенности... Это герой лучшего, еще, к сожалению, ненаписанного, современного романа... (Смеется.) Под неопределенностью я разумею современное состояние нашего общества: русский беллетрист чувствует эту неопределенность. Он стал в тупик, теряется, не знает, на чем остановиться, не понимает... Трудно понять ведь этих господ! (Указывает на Войницева.) Романы донельзя плохи, натянуты и мелочны... и немудрено! Все крайне неопределенно, непонятно... Все смешалось, до крайности перепуталось... Вот этой-то неопределенности, по моему мнению, и является выразителем наш умнейший Платонов. Он здоров? (Знакомый уже вопрос! - И. С.)

Анна Петровна. Говорят, что здоров.

Пауза (11, 16).

Монолог этот, кстати, тоже насквозь цитатеи. Глагольев, этот "человек-цитата", "близко к тексту" пересказывает суждения Николая Семеновича, воспитателя Аркадия, в последней главе "Подростка": о тяжелой доле романиста, избравшего героя из "случайного семейства", о "беспорядке и хаосе" современной действительности, о невозможности поэтому прекрасных, завершенных романных форм.*

* (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 13. С. 453-455.)

И потом, на протяжении всего действия драмы, герои постоянно обмениваются литературно-театральными выпадами, обвинениями и самообвинениями, ловят себя и других на том, что "ломают комедию".

Венгерович младший уличает Платонова в том, что тот играет Чацкого, постоянно преследуя его отца: "Замечательно то отвратительное обстоятельство, что вы никогда не ссоритесь с моим отцом с глазу на глаз, tete-a-tete; вы выбираете для своих увеселений гостиную, где бы вы были видны глупцам во всем своем величии! О, театрал!" (11, 50).

Генеральша Войницева находит, что Платонов не только герой, но и сочинитель современного романа: "Чудак человек! Сам не понимает, что говорит... Всякую любовь подтасовывать под известный род любви... Чепуха какая! Точно любовь писателя к писательнице..." (11, 80).

Чуть позже Софья кричит Трилецкому: "Шут!.. Не комик, а шут, паяц! Будь вы актером - вы были бы фаворитом райка, но партер шикал бы вам... Я вам шикаю" (11, 88). Платонов наедине с собой после разговора с Софьей ловит себя на том же - актерстве: "Я разболтался перед ней, как мальчишка, рисовался, театральничал, хвастался..." (11, 97). Вскоре его настроение изменяется, но стилистика остается прежней: "Это мое счастье! Это новая жизнь, с новыми лицами, с новыми декорациями!" (11,116).

И опять генеральша Войницева на очередном витке отношений с Платоновым: "Не терплю я этих романтических героев! Что вы строите из себя, Платонов? Разыгрываете героя какого романа? Хандра, тоска, борьба страстей, любовь с предисловиями... Фи! Держите себя по-человечески!" (11, 133). Еще позднее, в ответ на реплику добровольно уходящей с дороги жены: "Дай бог счастья... Вам и Софье Егоровне" - Платонов бросит: "Глупых романов начиталась, Саша!" (11, 144), - забыв, что сам читал ей Майн Рида и советовал Захер-Мазоха.

"Это эпилог или еще только комедия?" - воскликнет окончательно запутавшийся герой (11, 146). "Полно играть комедию для самого себя", - подхватит "прозревший" Глагольев 1 (11, 148). "Трагедия на исходе, трагик! На исходе-с!", - замкнет тему Трилецкий, не подозревая, что его фраза пророческая: через несколько минут прозвучит финальный выстрел (11, 169).

Шекспировская метафора "жизнь - театр" гуляет по сцене. И это вовсе не случайно. В многообразии цитат, реминисценций, сюжетных и текстуальных использований в "Безотцовщине" есть своя доминанта. Эта доминанта - "Гамлет" Шекспира.

3

"Через все творчество Чехова, его письма, записные книжки и зафиксированные в мемуарах устные высказывания красной нитью проходит глубокий, никогда не затухающий интерес к шекспировскому "Гамлету"", - проницательно заметил когда-то (еще в 1938 г.!) А. И. Роскин.* Почти через полвека - в 1982 г. - 3. С. Паперный констатирует: "Тема "Чехов и Шекспир" принадлежит к числу белых пятен литературы о Чехове. Она скорее отмечена, нежели разработана".** К "Безотцовщине" это относится в первую очередь. Если о "русском Гамлете" Иванове все-таки писали (М. Смолкин, Ж. Норец, Т. Шах-Азизова), если отмечены и объяснены переклички с Шекспиром в "Чайке" (А. Роскин, 3. Паперный, В. Шкловский), то исследование шекспировских мотивов первой пьесы ограничивается случайными упоминаниями. В академическом собрании Чехова не прокомментированы даже прямые цитаты из "Гамлета"!

* (Роскин А. И. Указ. соч. С. 131.)

** (Паперный 3. С. Указ. соч. С. 50.)

Между тем в "театральный" лейтмотив "Безотцовщины" включаются и суждения Сержа Войницева в конце второго действия, обращенные к Платонову, где он объявляет о своем намерении поставить "Гамлета" и распределяет роли: "Мы думаем "Гамлета" сыграть! Честное слово! Такой театр удерем, что даже чертей затошнит!.. Моя идея! Завтра же начинаем декорации писать! Я - Гамлет, Софи - Офелия, ты - Клавдий, Трилецкий - Горацио... Как я счастлив! Доволен! Шекспир, Софи, ты и maman! Больше мне ничего не нужно! Впрочем, еще Глинка. Ничего больше! Я Гамлет..." (11, 117). Шекспировский прием "сцены на сцене" будет использован в "Чайке", здесь же, в "Безотцовщине", где сценой оказывается вся жизнь, он уже намечен.

А сопровождается "режиссерский план" Войницева двумя цитатами:

1) И этому злодею,

Стыд женщины, супруги, матери забыв,

Могла отдаться ты!.. (11, 117).

2) Офелия! О нимфа, помяни мои грехи в твоих святых молитвам (11, 118).

Вторая реплика героя есть несколько видоизмененный вариант перевода А. Кронеберга:

Офелия! - О нимфа! Помяни Мои грехи в твоей святой молитве.*

* (Шекспир В. Гамлет /Пер. А. Кронеберга. 2-е изд. М. 1861. С. 104.)

Первая же реплика не имеет точных аналогов ни в одном из существовавших к чеховскому времени переводов "Гамлета". Ближе всего она к тексту. Н. Полевого:

Какой же адский демон овладел Тогда умом твоим и чувством - зреньем просто? Стыд женщины, супруги, матери забыть...*

* (Школьный Шекспир. Спб. 1876. С. 82. - В эту книгу, вышедшую незадолго до работы Чехова над пьесой и бывшую, вероятно, в его руках, входят перевод Н. Полевого, статья о Шекспире сына переводчика и составителя сборника П. Полевого, а также статьи о "Гамлете" Белинского и Тургенева. У Кронеберга этот монолог звучит совсем иначе: "Где ж твой румянец, стыд? Когда ты можешь, /Лукавый ад, гореть в костях матроны./Так пусть как воск растопится стыдливость /Горячей юности в твоем огне" (с. 144).)

Вспомним, что в "Чайке" Аркадина и Треплев обмениваются фразами из той же самой сцены королевы и Гамлета в начале третьего действия (13, 12) в переводе Н. Полевого (13г 387). Оба перевода - А. Кронеберга и Н. Полевого - сохранились в ялтинской библиотеке Чехова.*

* (Чехов и его среда. М., 1930. С. 313.- Перевод Н. Полевого имелся в более позднем, суворинском издании.)

Можно, конечно, сказать, что подвыпивший Войницев не отвечает за точность цитат и не обязан разбираться в тонкостях разных переводов. Но, рассматривая вопрос "от автора", мы должны сделать вывод, что юный Чехов не только видел "Гамлета", на сцене,* но и читал его, причем в различных переводах. Его рецензия "Гамлет на Пушкинской сцене" (1882) была итогом своеобразной исследовательской работы, которая началась еще во время писания "Безотцовщины".

* (См.: Семанова М. Л. Театральные впечатления Чехова-гимназиста //А. П. Чехов: Сб. статей и материалов. Вып. 2. С. 174.)

Эта рецензия кончалась фразой: "Лучше плохо сыгранный Шекспир, чем скучное ничего" (16, 21). Намеченную дилемму в своей первой драме Чехов всецело решает в пользу Шекспира. В "Безотцовщине" очевидна увлеченность драматурга начинающего великой пьесой великого драматурга. Юный Чехов пытается передать, воспроизвести самые разные стороны шекспировской поэтики.

Позер Серж Войницев примеряет роль Гамлета на себя, и кое-что в сюжете пьесы откликается на такой вариант (скажем, "измена" мачехи, генеральши Войницевой, забывшей "стыд женщины, супруги, матери" ради своего чувства к Платонову).

Пусть "девушка 20 лет" Марья Грекова отрицает похожесть Платонова на Гамлета (11, 70). Но дело в том, что в отдельных эпизодах драмы она сама оказывается в роли невинно оскорбленной Офелии, судьбой своей подтверждая отвергаемую на словах аналогию. Ее закрепляет реплика Платонова в конце пьесы: "Гамлет боялся сновидений... Я боюсь... жизни!" (11, 175).

Разговор Платонова и Венгеровича о колоколе, наложенный на другие шекспировские реминисценции, каким-то далеким отзвуком напомнит знаменитую сцену с флейтой, которая впоследствии, как уже неоднократно отмечено, будет использована и в монологе Иванова о многочисленных клапанах человеческой души:

Платонов. Оставьте меня! Сделайте такое одолжение! Не люблю без умолку и без толку звонящих колоколов!..

Венгерович. Я колокол? Гм... Скорей же вы колокол...

Платонов. Я колокол и вы колокол, с тою только разницею, что я в себя сам звоню, а в вас звонят другие... (11, 101).

И некоторые другие монологи Платонова кажутся парафразами гамлетовских сомнений и размышлений:

Платонов... (После паузы). Идти... Идти или не идти? (Вздыхает.) Идти... Пойду затяну длинную, в сущности скучную, безобразную песню... Я же думал, что я хожу в прочной броне! А что же оказывается? Женщина сказала слово, и во мне поднялась буря... У людей мировые вопросы, а у меня женщина! Вся жизнь - женщина! У цезаря - Рубикон, у меня - женщина... Пустой бабник! Не жалко было бы, если бы не боролся, а то ведь борюсь! Слаб, бесконечно слаб! (11, 114-115).

Трудно отказаться от мысли, что эта цепь безответных вопросов и сомнений - несколько сниженная, ироническая перелицовка знаменитого "Быть или не быть?". Причем ирония принадлежит здесь не только автору, но и герою: "У людей мировые вопросы, а у меня женщина!". Точно так же слова Платонова в четвертом действии: "Не надо мне новой жизни. И старой девать некуда... Ничего мне не нужно!.. Узел разорвался, вот что!" (11, 166), - можно понять как иронически сниженный вариант гамлетовского "Распалась связь времен" (в переводе А. Кронеберга). В четвертом же действии в поведении Платонова подчеркнут мотив безумия, душевного расстройства, тоже ведущий к судьбе датского принца.

В других местах драмы видно авторское желание использовать некоторые шекспировские приемы и способы словесной характеристики. Уже цитированному "гамлетовскому" монологу о колоколе предшествует по-шекспировски изысканная и усложненная метафора в реплике героя, обращенной к Венгеровичу: "Пойди и запиши эту дикую ночь в свой дурацкий дневник чернилами из отцовской совести" (11, 114). В сцене, предшествующей финалу, Трилецкий каламбурит совсем в духе шекспировских могильщиков: "Платонов... Много она хватила? - Трилецкий. Хватило бы на тот свет отправиться...". Или: "Платонов... Закати-ка мне chinini sulphurici... - Трилецкий. Закатить бы тебе сотню-другую горячих!" (11, 171). А его реплика в финале прозвучит уже в манере Горацио (Войницев, как мы помним, в своей "режиссерской разработке" и прочил его на роль Горацио): "Войницев. Что делать, Николай? - Трилецкий. Хоронить мертвых и починять живых!" (11, 179).

Да и сам принцип резкого смешения комических и драматических эпизодов ведет - теперь это можно утверждать - к шекспировской пьесе.

Было бы, однако, неточным настаивать на какой-то одной из намеченных аналогий, даже наиболее очевидной: Платонов - Гамлет. Герой Чехова вовсе не Гамлет, как не Гамлет Серж Войницев и не Офелия Марья Грекова или Софья. Шекспировские параллели и проекции вместе с другими, отмеченными ранее, создают сквозную метафору "жизнь - театр". Роли в этом театре постоянно путаются, на место Гамлета претендуют сразу двое, другие персонажи тоже постоянно меняют амплуа. Гамлет занимает ведущее место среди зеркал-отражений Платонова потому, что в последующих типах, с которыми тоже сопоставляется герой (скажем, Чацком, Обломове и т. п.), по-своему отразилась "гамлетовская ситуация". "Гамлет был первым в ряду литературных героев, ставших потом для определенных исторических моментов характерными, - пишут М. и Д. Урновы.- Гамлет - первый из "детей века" или "героев своего времени", первый среди тех, кого впоследствии называли то "лишними", то "пропалыми", то "потерянными", то "сердитыми" или "озлобленными"".*

* (Урнов Д. М. Шекспир: Его герои и его время. М. 1964. С. 126.)

Главное взаимодействие в "Безотцовщине" осуществляется все-таки не по линии Платонов - Гамлет, а по линии Чехов - Шекспир (речь, понятно, не о художественном уровне, а о типе ориентации!). В свете этой параллели так называемые мелодраматические ситуации и эпизоды пьесы, ее грозовая атмосфера с патетическими объяснениями, "романтическим" разбойником Осипом, ложащейся на рельсы героиней и финальным выстрелом, - словом, страстями, которые "рвутся в клочья" ("У всех страсти, у всех нет сил...", - произносит генеральша - 164), приобретают несколько иной смысл. Это - попытка соотнести силу и масштаб чувств шекспировских героев с толщей современной русской провинциальной жизни, не изобрести Гамлета, а найти гамлетовское в коллежском регистраторе и сельском учителе Михайле Васильевиче Платонове, а также шекспировское в других героях, в самой русской действительности. По этой линии драма объединяется с тургеневскими "Гамлетом Щигровского уезда" и "Степным королем Лиром", с "Леди Макбет Мценского уезда" Лескова.

Представляется, что именно Шекспир позволяет отыскать один из главных ключей к пониманию первой чеховской пьесы.

Известна реплика Толстого (конечно, "Безотцовщины" не читавшего и не знавшего о ней), обращенная к Чехову-драматургу: "Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже".* Она часто воспринимается как некий курьез, причуда гения. Между тем она по-своему точна и связана с той концепцией творчества Шекспира, которая развернута в трактате "О Шекспире и драме".

* (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. М. 1960. С. 534.)

В чем прежде всего видит Толстой слабость Шекспира? В отсутствии в его трагедиях, во-первых, прямой нравственной идеи, а во-вторых - характера, т. е. цельной, связано мотивированной цепи поступков того или иного героя: "Гамлет во все продолжение драмы делает не то, что ему может хотеться, а то, что нужно автору: то ужасается перед тенью отца, то начинает подтрунивать над ней, называя его кротом, то любит Офелию, то дразнит ее и т. п. Нет никакой возможности найти какое-либо объяснение поступкам и речам Гамлета и потому нет никакой возможности приписать ему какой бы то ни было характер".*

* (Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 15. М. 1983. С.290.)

И далее Толстой иронически пересказывает суждения "близоруких критиков" и почитателей шекспировской трагедии: "Но так как признается, что гениальный Шекспир не может написать ничего плохого, то ученые люди все силы своего ума направляют на то, чтобы найти необычайные красоты в том, что составляет очевидный, режущий глаза, в особенности резко выразившиеся в "Гамлете", недостаток, состоящий в том, что у главного лица нет никакого характера. И вот глубокомысленные критики объявляют, что в этой драме в лице Гамлета выражен необыкновенно сильно совершенно новый и глубокий характер, состоящий именно в том, что у этого лица нет характера и что в этом-то отсутствии характера и состоит гениальность создания глубокомысленного характера".*

* (Там же.)

Между тем, если снять налет иронии, суть конфликта "Гамлета" описана Толстым достаточно точно. Недаром Л. С. Выготский в "Психологии искусства" назвал статью Толстого "прекраснейшей"* и сделал ее основой собственного анализа шекспировской трагедии.

* (Выготский Л. С. Психология искусства. М. 1968. С. 223.)

Дело в том, что в своем понимании драматического конфликта Толстой верен традиции, идущей еще от Аристотеля: "Условия всякой драмы, по законам, установленным теми критиками, которые восхваляют Шекспира, заключаются в том, чтобы действующие лица были, вследствие свойственных их характерам поступков и естественного хода событий, поставлены в такие положения, при которых, находясь в противоречии с окружающим миром, лица эти боролись бы с ним и в этой борьбе выражались бы присущие им свойства".* "Гамлет", во всяком случае, строится по иным законам. Действия и борьбы в трагедии, конечно, сколько угодно, но суть конфликта все-таки в том, что перед нами развертывается трагедия ищущей мысли, трагедия бездействия. ""Гамлет" - величайшее произведение драматической литературы. Не всегда отдают себе отчет, что как драма-оно и парадоксальнейшее, попирающее все законы жанра. Драма есть борьба, движение к цели. В трагедии Шекспира у героя нет цели, его заставляют бороться за датский престол, он не хочет этой борьбы и принимает сражение с противником только против воли, принужденный к тому извне",**- пишет Н. Я. Берковский, сопоставляя затем с "Гамлетом" конфликт "Иванова". Но этот "шекспировский" тип конфликта Чехов подхватывает еще раньше - в "Безотцовщине".

* (Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 15. С.279.)

** (Берковский Н. Я. Указ. соч. С. 130.)

Глубокое эстетическое родство, связь через столетия и почувствовал Толстой, читая поздние чеховские драмы: "ваши еще хуже" - но в том же духе, используя шекспировские принципы построения характера.

С. Платоновым что-то произошло, он потерял цель (а она была - вспомним разговор о втором Байроне или Христофоре Колумбе), потерял ориентацию в мире (а был обличителем - Чацким, хорошо различающим добро и зло, и сейчас иногда остается им по привычке), перестал понимать самого себя. Та сеть литературных сравнений, которую набрасывают на героя другие персонажи, - один из способов разгадки его характера. Новый Чацкий, Дон-Жуан, Гамлет, Обломов - кто же он? "Второй Байрон", или "будущий министр каких-то особенных дел" (11, 33), или же просто "коллежский регистратор" (11, 92) с дурными манерами?

Почти все персонажи пьесы участвуют в этой оживленной дискуссии о Платонове, предлагая прямо противоположные определения. Грекова: "Вы или необыкновенный человек, или же… негодяй, кто-нибудь из двух" (11, 69). Но уже в конце этого диалога она сведет противоположности воедино: "Я вам сказала, милостивый государь, что вы или необыкновенный человек, или же негодяй, теперь же я вам говорю, что вы необыкновенный негодяй!" (11, 70). Саша: "Он если и обидит кого-нибудь, то нехотя, нечаянно. Он добрый человек!" (11, 92). Осип: "Мало в нем доброты, мало... Гордости нет, запанибрата со всяким, а доброты ни-ни..." (11, 93). Венгерович 2: "Вы большой чудак, Платонов! Все вы чудаки здесь... Вам бы жить во времена Ноя" (11, 100). Анна Петровна: "Еще что скажешь, философ?" (11, 104). Софья Егоровна: "Платонов, ты начинаешь говорить как... подлец" (11, 124); "Подлец вы!" (11, 167).

К этой дискуссии подключается сам герой, он мучительно вглядывается в себя и... ничего не понимает. Он повторяет слова Грековой о необыкновенном негодяе (11, 97; 171) и кается в собственной слабости (11, 114), мечтает о покое (11, 166) и снова ввязывается в конфликты. Но твердая почва, позволяющая прямо взглянуть на мир, утеряна Платоновым безвозвратно. "Жизнь! Отчего мы живем, не так, как могли бы?!" - неизвестно кого спросит герой в ночном разговоре с Софьей (11, 86). И это глубочайшее прозрение, ключевой вопрос драмы, потому что "не так" в равной почти степени живут едва ли не все. (Вспомним еще раз реплику Анны Петровны: "У всех есть страсти, у всех нет сил".)

Но ответить на вопрос не сможет никто.

Можно, конечно, несколько "причесать" чеховского героя. И драма превратится в обличение "платоновщины", либо в прославление борца с рутиной, провинциального Чацкого, либо в изображение любовных похождений Дон-Жуана "на русский манер". Но Чехов балансирует на грани однозначных оценок, диалектически обозначая противоположности единого. "Интриги нет никакой, но есть какая-то чудовищная галиматья..." - скажет герой в разговоре с женой о своих отношениях с генеральшей и Софьей (11, 143). "Должно было случиться и случилось... В природе есть законы, а в нашей жизни... логика... По логике и случилось..." - объясняет он в конце драмы уже Софье тот же самый предмет (11, 167) Что же такое история Платонова? Логика или галиматья? Как соотносятся эти оценки? Истинны они обе. В них есть правда психологического состояния, но... "никто не знает настоящей правды", - закономерно вспоминается мысль более позднего чеховского героя. "Никого не хотел обидеть, а всех обидел..." - предфинальная реплика Платонова (11, 177).

Речь здесь не просто о констатации сложности и противоречивости человеческой личности. Она не была секретом уже для романтиков. В реалистической поэтике эта противоречивость всегда была детерминирована обстоятельствами, каждый поступок героя (особенно в драме - вспомним привычное определение драмы, из которого исходит Толстой в критике Шекспира) был мотивирован (хотя, конечно, мотивировка могла быть очень сложной). Вершиной такого "детерминирующего" психологизма в русской литературе был, конечно, Толстой с его желанием увидеть обосновать причину каждого душевного движения. Правда, рядом существовал иной тип характеристики героя - парадоксальная "наоборотная" поэтика Достоевского. Но "идеологический" характер героев Достоевского отчетливо ощущался задолго до того, как он был сформулирован Б. М. Энгельгардтом и М. М. Бахтиным. Логика парадокса имела здесь не психологический, в сущности, а философский характер. "Если под психологией разуметь науку, изучающую закономерности психической жизни человека, то Достоевский самый непсихологический писатель из всех существующих, - пишет Д. С. Лихачев. - Ему нужна не психология, а любая возможность освободиться от нее".*

* (Лихачев Д. С. Литература - реальность - литература. Л. 1981. С. 93.)

В первой пьесе Чехова парадоксальная поэтика вырастает из наиобыденнейшей реальности, что создает совершенно особый, поразительный художественный эффект. В сознании драматических героев (и прежде всего - Платонова), которые обычно были ясны читателю или зрителю в каких-то основных мотивах и побуждениях, вдруг появляются пустоты, провалы, "мертвые зоны". За привычной внешней логикой драматического действия (любовь, измена, выяснение отношений, убийство), за привычной драматической техникой (пространные монологи героя, реплики "в сторону") обнаруживается нечто необычное: единая линия драматического действия сменяется пунктирной мотивировкой, логичные (художественно логичные!) поступки - иррациональными, почти абсурдными.*

* ("Пунктирный" психологизм поздней чеховской прозы отмечали уже некоторые его современники. См: Чудаков А. П. "Толстовский эпизод" в поэтике Чехова //Чехов и Лев Толстой. М. 1980 С. 190-191)

Почему Платонова так исступленно и настойчиво любят разные женщины - ведь "русский Дон-Жуан" не обладает ни привлекательностью, ни обаянием, ни настойчивостью своего испанского собрата: он не преследует, охотятся за ним? Почему герой упорно и совершенно безосновательно оскорбляет "девицу 20 лет" Марию Грекову? Почему Трилецкий младший берет в долг деньги и сразу же раздает их направо и налево? (По рублю слугам за то, что у них носы длинные, еще по рублю за то, что одного зовут Яковом, а другого Василием, а не наоборот!) вопросы такого рода возникают на каждом шагу. Логика психологического парадокса торжествует в "Безотцовщине".

В начале третьего действия, например, оскорбленный в лучших чувствах разбойник Осип приходит к Платонову и между ними начинается странный диалог:

Платонов. Зачем пришел?

Осип. Проститься.

Платонов. Разве уезжаешь?

Осип. Не я уезжаю, а вы уезжаете.

Платонов. Вот как! А ты почему знаешь!

Осип. Как не знать!

Платонов. Не уезжаю, брат, я. Напрасно ты пришел.

Осип. Уезжаете-с...

Платонов. И все ты знаешь, и до всего тебе есть дело... Ты, Осип, колдун. Еду, любезный. Ты прав.

Осип. Вот видите ли, значит, знаю. Знаю даже и куда поедете.

Платонов. Да? Экий ты какой... А я не знаю. Мудрец, совсем мудрец! Ну-ка скажи, куда?

Осип. А вам хочется знать?

Платонов. Помилуй! Интересно! Куда же?

Осип. На тот свет.

Платонов. Далеко.

Пауза.

Загадка. Не ты ли отправителем будешь?

Осип. Так точно. Подорожную вам принес.

Платонов. Очень приятно! Гм... Убить, значит, пришел?

Осип. Так точно.

Платонов (дразнит). Так точно... Какое нахальство, черт побери. Он пришел отправить меня на тот свет... Гм... Убивать меня станешь от себя или же по чьему-нибудь поручению? (11, 139).

Это жутко-смешное, совершенно спокойное и потому абсурдное выяснение отношений продолжается еще на полутора страницах и лишь затем сменяется привычной драматической борьбой, которую прерывает внезапно появившаяся жена Платонова.

Вскоре к Платонову приходит Войницев, чтобы вызвать его на. дуэль, но вместо этого рыдает у него в комнате и просит вернуть жену (11, 146-147).

Моделью, "молекулой" этого "абсурдного", немотивированного плана драмы можно считать реплику героя в последнем действии: "У вас, Анна Петровна, по груди ползет маленький фортепьянчик! Комизм! (смеется)" (11, 172).

По сходному принципу строится и финал "Безотцовщины". Здесь привычный выстрел "хорошо сделанной драмы" снова связан с парадоксальным психологизмом. "Постойте, постойте, как же это так", - произносит умирающий Платонов после выстрела Софьи (11, 178). И эта реплика, пусть не очень выигрышная, входит, в общем, в контур характера российского Гамлета, так и не успевшего разобраться в себе. Здесь и надо опускать занавес. Но Платонов оживает, чтобы произнести еще одну фразу, указывая па Марка "Ему три целковых! (Падает и умирает)" (11, 179). Что это? Доказательство доброты героя, обещавшего заплатить рассыльному за услугу, его верности слову, которой он не теряет и на смертном одре? А может быть, как раз ирония над канонами "хорошо сделанной драмы" с ее ударными репликами под занавес? Двойственность мотивировок строго проведена в "Безотцовщине" до самого финала.

От сцен такого типа - прямой путь к загадочным отношениям Лопахина и Вари в "Вишневом саде", к подтексту поздней чеховской драмы. Уже в начале пути, обращаясь через голову "детеминирующей" поэтики к очень старой - шекспировской традиции, Чехов закладывает фундамент вызывающе-дерзкого новаторства своей драмы и той концепции человека, которая становится определяющей в его творчестве с конца 1880-х годов.

""Платонов" слишком опережал свое время", - пишет р. Сливовский.* ""Безотцовщина" - пьеса не "связавшаяся"... Она структурно не оформилась", - мнение 3. С. Паперного.** Оба эти - внешне противоположные - суждения, вероятно, справедливы. Действительно, несовершенство пьесы - ее растянутость, неравноценность отдельных эпизодов, языковые неправильности - лежит, что называется, на поверхности. Пьеса, на которую Чехов, по словам брата, "затратил столько энергии, любви и муки",*** написана взахлеб, как пишутся стихи и исповеди. Желание высказаться до конца, вложить в драму всё ломает и жанровые каноны, и привычные временные границы ("Безотцовщина", напомним, - это три поздних чеховских драмы вместе взятые). Но накопленного и найденного здесь оказывается так много, что это несовершенная пьеса действительно оказывается впереди драмы своего времени. Впоследствии Чехов не вернулся к пьесе, не пытался ее доработать. Но она, как мы видели, как бы растворилась в чеховском творчестве, как драматическом, так и прозаическом. "Безотцовщина" - не только "драма-конспект" и "пьеса - записная книжка", это - "пьеса-желудь", из которого во многом вырастает мощная крона чеховского творчества.

* (Сливовский, Рэне. Указ. соч. С 393)

** (Паперный 3. С. Указ. соч. С. 26.)

*** (Переписка А. П. Чехова В 2 т. Т. 1. М. 1984 С. 48.)

|

ПОИСК:

|

© APCHEKHOV.RU, 2001-2025

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://apchekhov.ru/ 'Антон Павлович Чехов'